12 Aprile 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca ad Andrea Branzi.

Klat #01, inverno 2009-2010.

Andrea Branzi è uno dei grandi designer italiani, ma più ancora che un designer – un pensatore di oggetti – è, per quanto mi riguarda, un intellettuale umanista con un solido bagaglio di interessi e nozioni scientifiche e tecnologiche. A intrigarmi è la sua idea di città come flusso di informazioni, come spazio determinato da questo flusso, e molte altre incursioni fra la descrizione e la creazione. Creare e descrivere è in fondo la polarità entro cui oscilla l’attività di un pensatore applicato, di un architetto di storie genetiche, di un pittore che insegue la rappresentazione dell’aria che separa gli edifici. Andrea Branzi è anche un uomo mite e gentile, tutto il contrario della vulgata prometeica, in certi casi reale, che circonda le opere e i giorni di tante stelle del design italiano del XX secolo. Un giorno, parlando di Sottsass, ha scritto che è necessario lasciar perdere una volta per tutte il meccanismo di uccisione dei padri. Possiamo essere al contempo padri e figli, per la prima volta nella Storia. Forse Andrea Branzi è veramente con noi, un uomo del prossimo secolo, di questo: del nostro. Di Andrea Branzi mi piacciono i progetti; l’attenzione che presta a chi è più giovane; la conoscenza profonda delle abitudini dei cani; il modo in cui dice “pronto” quando risponde al telefono, secco e aulico insieme; la raffinatezza di elaborazione di materiali spuri, lontani fra loro; la sua distanza dal sacerdotismo professionale che ammorba tante intelligenze italiane mature; la capacità, dimostrata più volte nel corso della sua vita e della sua carriera, di sparire dal mondo e tornarci dentro più ricco di prima.

Un giorno mi hai detto che secondo te le istituzioni d’arte sono le nuove chiese.

Ho scritto un testo anni fa per Interni sul rapporto fra religione e arte che illustra bene, credo, questa mia idea. Te ne leggo un pezzo: «Dopo secoli durante i quali le figure dei santi e le scene del Nuovo Testamento sono state proposte come modelli di virtù per raggiungere la salvezza in un’altra vita, Andy Warhol, Vik Muniz, Hiroshi Sugimoto, Cindy Sherman, Joel-Peter Witkin, Luigi Ontani, Ottonella Mocellin, Nicola Pellegrini e molti altri svuotano la dimensione teologica, le scene sacre, come tableaux vivants immersi in questa vita terrena. Come a dire che la nuova religione è qui, tra gli umani, tra i morituri, e l’artista ne è il nuovo sacerdote. Non è da escludere che questa tendenza non abbia a breve una ricaduta anche nella cultura del progetto, oggi vagante e priva di una dimensione spirituale, impegnata in un professionismo ossessivo che ne sta svuotando la capacità di realizzare esperienze meno superficiali e spazi a forte carica antropologica». Ho risposto?

Abbiamo spesso parlato di ebraismo e cattolicesimo. Mi puoi raccontare quali sono le tue radici in questo senso? È vero che hai scoperto solo di recente le tue provenienze ebraiche?

Ho scoperto recentemente la mia discendenza ebraica, spinto dai miei allievi ebrei o israeliani, che mi hanno sempre detto che il mio modo di pensare e anche la mia fisionomia è tipicamente ebraica. Così ho scoperto che i cognomi dei genitori di mia nonna Merope (Del Rocca e Petralia) sono cognomi tipici degli ebrei italiani, e in effetti molte fisionomie in famiglia sono caratteristiche di questa discendenza: mia madre sembrava Golda Meir, mia figlia ricorda Anna Frank, mia fratello sembra il gemello di Kissinger, le mie sorelle sono tipiche bellezze ebraiche… La cosa più curiosa è che questa scoperta ne ha innescate altre, perché gli ebrei che non sanno di esserlo (non religiosi, fuori dalle comunità e dal sionismo) tendono a sposare altri ebrei nella stessa condizione di inconsapevolezza. Così si è scoperto che mia moglie e alcuni dei suoi e dei miei fratelli si sono a loro volta sposati con ebrei, fino a ricostruire una sorta di comunità ebraica inconsapevole di circa 50 persone! La cosa è sorprendente, ma fino a un certo punto, visto che il senso di non appartenenza è tipico della condizione ebraica, ed è questa diversità rispetto alla società circostante che favorisce, tra di loro, una sorta di profonda connivenza caratteriale.

Di recente nel tuo studio ho visto una specie di altare con una citazione di Rosso Fiorentino, o forse del Pontormo, non ricordo. Mi puoi dire qual è il significato dell’altare per te?

Non si tratta di un altare, ma di una installazione che fa parte della collezione Grandi Legni che ho presentato a Parigi in ottobre. Negli ultimi tempi ho lavorato, anche al Politecnico, sul recupero della dimensione sacra del progetto, che non è necessariamente quella religiosa o metafisica, ma che riguarda piuttosto una dimensione culturale dell’ambiente o degli oggetti. Attualmente, il design e l’architettura sono dotati di una grande raffinatezza estetica, basata però su un codice auto-referenziale, che riproduce i linguaggi della modernità senza accedere a nuove dimensioni culturali come il sacro, l’antropologico, la psicoanalisi. Oggi, invece, occorre affrontare queste tematiche se si vuole dare uno spessore più profondo, meno superficiale, alla cultura e all’ambiente. Senza essere religiosi…

Ho letto in un piccolo libro su Sottsass una tua frase illuminante: non siamo più nel tempo in cui è necessario “uccidere il padre” per diventare ciò che si è, nietzscheanamente. Si può essere al contempo padri e figli. O qualcosa del genere. Puoi ricordarmi in che contesto hai sviluppato questa idea? Io la trovo molto feconda e importante.

Non mi ricordo questo intervento, ma certamente la vecchia retorica freudiana del parricidio come fase necessaria alla propria emancipazione mi sembra superata. Anche Asor Rosa, se non sbaglio, segnalava che in Italia esiste piuttosto il mito del fratricidio (da Romolo e Remo in poi). Forse parlavo del rapporto tra Ettore Sottsass junior e suo padre, Ettore Sottsass senior, che non è mai stato conflittuale. Questo è anche il mio caso. Il Sessantotto italiano ha sperperato una grande e inutile quantità di energie per diventare “orfani”: non ci sono riusciti e spesso sono diventati peggiori dei loro padri.

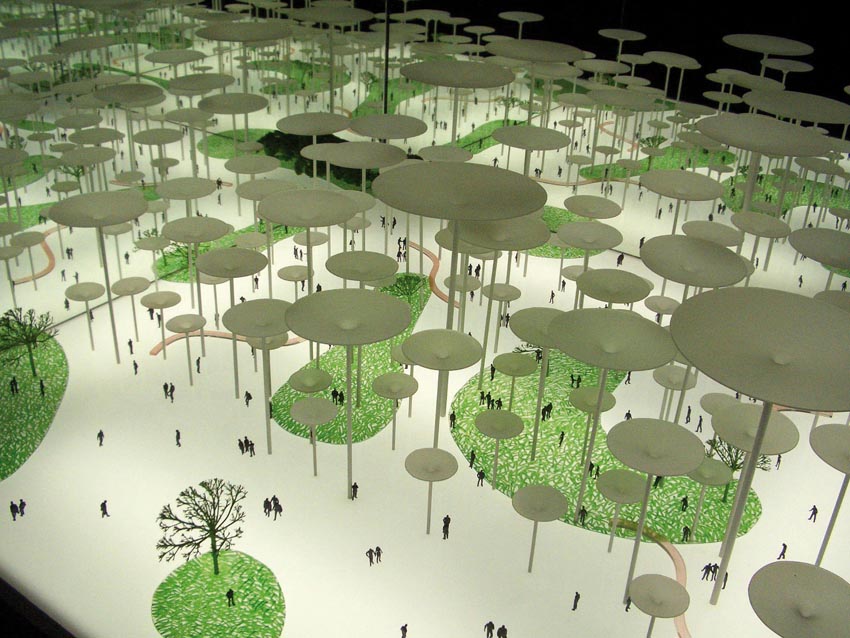

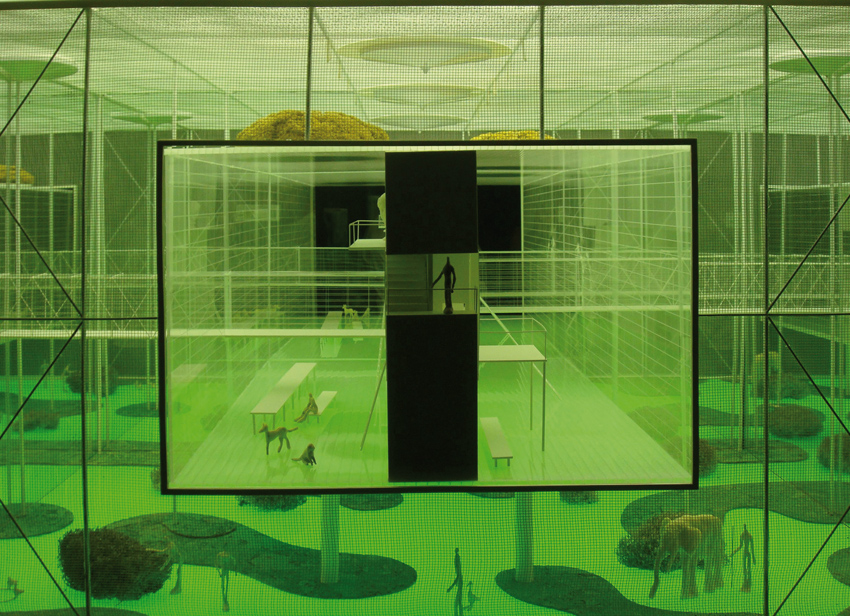

Andrea Branzi, Pineta di Architettura, 2007. Simulatore territoriale con visore a specchi.

Mi ha molto colpito la tua lettura del mio libro sul denaro. Due cose in particolare che hai detto: la citazione gogoliana e la necessità di riscrivere, di ritornare, di ampliare sempre lo stesso progetto. È così che hai lavorato e che stai lavorando? Per ritorni successivi, ampliamenti, gemmazioni in crescita?

Il tuo libro, La tua vita in 30 comode rate, mi ha ricordato Le anime morte di Gogol, metafora di un commercio di cose (e di valori) inesistenti. Credo che un intellettuale o un creativo debba fondare il proprio lavoro su un proprio territorio, su un tema storico o autobiografico non dispersivo. Ciò può anche avvenire variando continuamente la forma o i contenuti, ma sviluppando una propria mission che attraversa il tempo e contiene la storia che cambia.

Qual è il tuo rapporto con le altre arti? In particolare con la letteratura e il cinema, le arti narrative?

Ho un rapporto molto discontinuo con l’arte e la letteratura, che uso in maniera molto strumentale in fasi diverse del mio lavoro. In generale leggo libri di storia o biografie, perché la vita degli uomini è l’unica cosa che mi interessa veramente. Leggo soprattutto le biografie e molto meno le opere, perché mi interessano più i poeti che la poesia, più gli artisti che l’arte.

Come descriveresti il tuo attuale rapporto con l’università e la pratica dell’insegnamento?

La didattica è una parte integrante della mia ricerca, perché insegno per imparare.

Sono molto interessato alla radice autobiografica dell’esperienza, della pratica artistica e di pensiero. Mi hai raccontato di una tua lunga degenza da ragazzo, in Svizzera, a causa di un incidente sportivo. C’è qualche reminiscenza della Montagna Incantata? O qualche eco moraviana? Penso a Inverno di malato, uno dei migliori racconti di Moravia. In altre parole, che rapporto c’è tra la quiete forzata dalle debolezze fisiche e la riflessione che genera il germe creativo?

Tu fai una interpretazione un po’ romantica di un episodio più banale: tempo fa, in Svizzera, mi sono rotto una gamba sciando e sono rimasto quasi 40 giorni in una clinica tra le montagne – piena di sciatori con le gambe rotte. Ne ho un bellissimo ricordo perché per la prima volta sono rimasto solo con le mie fantasie e ho molto riflettuto, ma non c’era sofferenza fisica.

Tu collabori spesso con tua moglie, con tua figlia. Mi puoi descrivere cos’è per te la collaborazione intellettuale all’interno dell’alveo familiare? E il tuo rapporto con la paternità? Mi sei sembrato, se posso dirlo sommessamente, senza esagerare, un padre attento, presente, il contrario del maschio Crono, castrante, oppressivo. Non ti sei cibato della tua vita familiare, dei tuoi figli, come spesso ho visto accadere ad altri protagonisti dell’arte, del design, dell’architettura o ad altri protagonisti in assoluto. Cosa ne pensi?

In generale ho un buon rapporto con la mia famiglia, anche se sono una persona molto permalosa e quindi non sempre simpatica. Credo che i figli si facciano per imparare: sono loro che hanno qualcosa da insegnare ai genitori, non viceversa. L’amore coniugale e la fedeltà sono categorie culturali che bisogna coltivare perché, come diceva Baudelaire, sono il segno del “genio”. Anche Leon Battista Alberti diceva qualcosa del genere, che la felicità familiare condiziona favorevolmente l’arte, l’ingegno. Per raggiungere la felicità familiare a volte bisogna passare attraverso il crimine, la violenza, la droga, i tradimenti. Altre volte, attraverso la capacità di amare, che non tutti hanno…

Ho qui davanti un libro, Genetic Tales, disegnato e immaginato da te. Sembra una graphic novel concettuale. Cosa rappresenta nella tua opera? Non siamo tutti, in realtà, storielle genetiche camminanti?

Ho sempre pensato che l’energia genetica sia uno dei motori profondi della storia umana, ma la storia viene sempre indagata come teatro dell’economia, della politica, del potere: come se queste manifestazioni non fossero proprio il risultato di un energia vitale, individuale e di massa, che muove le passioni e le ambizioni, i crimini e i capolavori. Un’energia genetica, appunto. In Genetic Tales volevo far capire ai bambini (ma anche agli adulti) che la genetica non è una scienza, ma la vera storia dell’umanità.

Andrea Branzi, Genetic Tales, 1998. Design per Alessi.

Sono molto intrigato dal rapporto fra paesaggio urbano e animali, che hai citato una volta parlandomi di un progetto proposto alla città di Parigi. Puoi raccontare di cosa si tratta?

Nel 2008, insieme a Stefano Boeri e ad altri, in occasione di un concorso indetto dal Presidente francese Sarkozy sul futuro della Grande Parigi, proponemmo un programma di intervento non espansivo sulla metropoli, basato sul recupero e sulla ri-funzionalizzazione dell’esistente, sulla qualità degli spazi interni e sull’inserimento di cinquantamila vacche sacre e trentamila scimmie libere nei parchi e nei viali parigini. La nostra idea era quella di puntare a una metropoli meno antropocentrica, che offrisse una ospitalità “cosmica” aperta alle biodiversità. Il progetto che ho presentato alla Biennale di Architettura del 2008, Casa Madre, era su questo tema.

Cosa ti interessa del rapporto che gli animali hanno con lo spazio? La capacità di ripetere trame con infinite varianti? La capacità di mantenere e creare comunità fatte di reti, di gesti, di liquidi che trasmettono informazioni?

La presenza di animali liberi all’interno di un tessuto urbano, come nelle città indiane, crea una sorta di riduzione dello stress; come elastomeri inseriti in un meccanismo accelerato, che aumentano il livello di imprevedibilità del sistema e lo costringono a rallentare il suo ritmo. Protetti dalla loro sacralità, gli animali interrompono i percorsi e aumentano il mistero del mondo costruito.

Perché hai realizzato un video riassuntivo della tua opera multiforme? Sei soddisfatto del video? Perché hai scelto la musica di Patti Smith come colonna sonora?

Non si tratta di un video riassuntivo, cioè definitivo, ma di un montaggio provvisorio delle diverse parti del mio lavoro che, nonostante sia multiforme, cerca di costituire, nel tempo, un’opera unica, che segue una strategia complessiva e non soltanto la somma di tanti progetti diversi. La musica di Patti Smith, con il suo andamento ipnotico e cantilenante, costituisce una sorta di chiave di interpretazione di questo percorso. Il dvd, comunque, non è un documento sul mio lavoro: è il mio lavoro.

Andrea Branzi, Polidoro, 1996. Design per Artemide.

Ha senso per te l’espressione “pensatore del progetto” rivolta al tuo lavoro, al tuo percorso? O preferisci progettista tout court?

Spesso mi definisco un “fisico teorico”, che non si occupa di fisica applicata, ma di teoremi la cui utilità pratica spesso non è definita. Anche Aldo Rossi diceva che se uno vuole fare il costruttore si organizzi per farlo, ma se vuole fare l’architetto scriva un libro.

C’è un artista, un designer o un architetto di cui non hai mai avuto occasione di parlare e di cui vorresti approfondire, ricordare, segnalare l’opera?

Ho conosciuto molti architetti famosi, oggi mi interessa Junya Ishigami. E avrei voluto conoscere Mark Rothko, ma anche Francis Bacon. Gli artisti e i poeti mi interessano più degli architetti e dei designer, che in generale sono noiosi.

Cosa pensi della scelta che abbiamo portato avanti con Stefano Boeri, per Abitare, di ambientare racconti letterari negli spazi architettonici e urbani, o anche negli interni e intorno agli oggetti, come chiave poetica, critica ed emotiva?

Mi sembra un passo avanti fondamentale. Sarebbe utile che anche i progettisti cominciassero a pensare, oltre che a disegnare.

Un’amica che ammira molto il tuo lavoro mi ha fornito alcune domande per te. La prima riguarda i poveri. Che oggetti è urgente disegnare per la cosiddetta “nuova povertà” che caratterizza le nostre strade, le nostre città? Per combatterla, arginarla.

Alla nuova povertà non si deve rispondere con i prodotti Ikea, ma con prodotti semplici che hanno un alto valore culturale (come spesso sono i prodotti semplici). Il pericolo è che alla povertà si accompagni un ambiente esteticamente e culturalmente impoverito. La povertà ha bisogno di tutto, quindi non bisogna buttare via niente, soprattutto il “superfluo”, che costituisce la categoria più indispensabile. La povertà non è uno stile di vita, ma una malattia pericolosa, che non deve diventare cronica. Ai poveri va dato tutto, non va tolto niente.

Cosa non ti piace dei prodotti Ikea?

In verità, di Ikea mi piace tutto, perché è un’impresa che ha alle spalle la lunga e nobilissima storia del design nordico e della socialdemocrazia. Quello di cui diffido, invece, sono i prodotti a buon mercato, che costano poco e valgono ancora meno.

Disegneresti una linea di prodotti Ikea se te lo chiedessero?

Disegnerei volentieri per Ikea, ma credo che non riuscirei a fare dei prodotti per il loro catalogo. Il mio lavoro è completamente diverso, più di nicchia (piccola serie o serie numerate). Un lavoro che non è contro la filosofia di Ikea, ma ne è complementare.

Andrea Branzi, Revers, 1993. Design per Cassina.

Perché dici che il “superfluo” costituisce la categoria più necessaria? Credi che avere un ambiente disegnato, progettato da un autore sia qualcosa di superfluo?

Oscar Wilde diceva: «Toglietemi tutto ma non il superfluo». Per quanto mi riguarda, penso si debba essere molto prudenti nel distinguere ciò che è indispensabile da ciò che non lo è. Tutte le società si sono sviluppate investendo le loro migliori energie proprio in quei settori apparentemente “superflui”, come l’arte, la musica, la poesia, la bellezza. Il mondo antico, quello più solido, è andato distrutto completamente, ma il “superfluo” ha retto ai disastri della storia e funziona ancora perfettamente. Spesso nel design si cerca di separare gli strumenti funzionali da tutto ciò che è simbolico, ma in realtà ogni strumento è dotato della propria simbologia. Del resto, anche la semplice “falce e martello” ha avuto un significato simbolico molto potente. Per quanto mi riguarda, comunque, non si tratta di distinguere tra oggetti o ambienti progettati e non. Cerco infatti di fare progetti che non sembrano progettati, usando spesso tronchi e rami naturali.

Qual è un corso, un seminario, un progetto di studio che avresti sempre desiderato portare avanti e che non hai mai fatto, per varie ragioni?

Avrei voluto fare dei progetti di ambienti “in stile”, superando quella sindrome che identifica gli oggetti in stile come qualcosa di regressivo. È come se nel cinema si considerassero i film in costume reazionari, mentre si possono fare film storici di grande attualità.

A proposito di animali: un giorno abbiamo discusso della possibilità di narrazione con al centro un personaggio canino. Credi che i cani siano gli animali più sacri, nel senso che accennavi prima, o meno sacri, perché più vicini all’uomo?

I cani, come molti altri animali, mi sono particolarmente simpatici per la loro serietà, la loro professionalità e la loro visione del mondo. Che forse è simile alla mia, ma loro sono migliori di me. Gli animali sacri sono quelli più misteriosi, feroci, imprevedibili, che sembrano posseduti da divinità indecifrabili.

Andrea Branzi, Out_Time, 2006. Design per Alessi.

Sul tuo lavoro di “fisico teorico”. Secondo te qual è il ruolo dell’umanesimo in uno scenario di pratiche progettuali, intellettuali e conoscitive che sarà sempre più radicalmente scientifico e tecnologico?

Non mi sembra che il mondo vada nella direzione di un nuovo umanesimo. Direi piuttosto, come diceva Mario Tronti, che il mondo va verso un materialismo liberatorio, che chiede soltanto più soldi, meno lavoro e più sesso. La scienza e la tecnologia sono semplici strumenti per ottenere questo risultato. E questo risultato ha un suo fondamento dal punto di vista antropologico. Io non credo di essere un umanista, ma piuttosto, appunto, un “fisico teorico” che indaga aree inesplorate del progetto, senza porsi il problema della loro realizzazione immediata.

Che parte ha l’intuizione nel tuo processo di lavoro? Sei d’accordo con la definizione che intuire significa sopratutto “agganciare” grumi di onde cerebrali disperse nell’aria? O quello dell’intuizione è un procedimento tutto interno al cervello, solo un pensiero concatenato molto accelerato?

Non ho idea di cosa sia l’intuizione, e del resto credo che non sia utile cercare di definirla. Anche il pensiero scientifico contiene molti elementi intuitivi e forse ogni forma di pensiero, anche logico, ne contiene.

La famosa frase di Cedric Price «È più importante la qualità dell’aria condizionata, che la forma dell’edificio» secondo te oggi andrebbe aggiornata con le aree wireless, i litri-cubi di conoscenza che attraversiamo con i nostri corpi solidi ogni giorno nelle case, nelle città?

La città è un concentrato di conoscenza e di micro-climi, che sono la stessa cosa. L’architettura, infatti, è oggi identificabile come “scambiatore climatico” tra interno ed esterno, e produce informazione fisica e sensoriale molto sofisticata, non soltanto informazione visiva.

Mi puoi citare un libro d’architetto sopravvalutato e uno sottovalutato?

Non leggo libri di architettura e forse non ne ho mai letti. Questa condizione di ignoranza militante deriva dal fatto che i libri o si scrivono o si leggono. L’architettura si capisce come parte della storia generale di una società, oppure non si capisce per niente.

A che cosa stai lavorando mentre rispondi a queste domande?

In questo momento lavoro a progetti tra loro apparentemente diversi, ma che in realtà si intrecciano tra di loro aiutandosi a vicenda.

Grazie Andrea.

Andrea Branzi, Casa madre, Biennale di Architettura di Venezia, 2008. Courtesy: Fondazione La Biennale di Venezia

Andrea Branzi, Genetic Tales, 1998. Design per Alessi. Tazze in porcellana bianca con decoro blu

Andrea Branzi, Genetic Tales, 1998. Design per Alessi. Tazze in porcellana bianca con decoro blu

Andrea Branzi, Out_Time, 2006. Design per Alessi.