25 Ottobre 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Michael Fliri.

Klat #02, primavera 2010.

Sottile e sfumato, il lavoro di Michael Fliri agisce sul doppio binario della ricerca formale e concettuale, andando oltre le semplici apparenze e riflessioni sul video e sulla performance, ragionando sull’uno e sull’altra, confrontando le due esperienze. Fliri si mette davanti allo spettatore e lo lascia solo davanti a mutamenti e trasformazioni, che nella loro giocosità o lieve malinconia lasciano riflettere sul fluire della vita. Abbiamo fatto il punto sulla sua ricerca e su un percorso che conta già dieci anni di esperienza, nonostante la giovane età dell’artista.

L’anno scorso, nell’ambito della mostra New Entries! al Museion di Bolzano, hai realizzato una performance dal titolo From the forbidden zone, di cui ho visto di recente alcune immagini fotografiche. Sono rimasta molto colpita, perché in quest’opera, più che nelle precedenti, ho notato un aspetto del tuo lavoro finora celato, cioè il desiderio di guardare gli altri. Come se la presenza di questo tuo volto, nonostante fosse una maschera, si imponesse fortemente allo spettatore, ponendo la questione sull’identità della persona che ci sta dietro. Dunque, chi è quest’essere che ci osserva?

Tutto parte dalla maschera, ma nel caso di From the forbidden zone non è solo una maschera, diventa quasi una seconda pelle. L’anno scorso, durante il mio soggiorno a Parigi al Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets, presso la Dena Foundation for Contemporary Art, ho spedito in Ungheria il calco del mio volto a due ragazzi specializzati nella realizzazione di prodotti per il cinema, soprattutto horror e fantasy. A partire dal calco del mio viso e da una serie di disegni, abbiamo creato insieme il volto di questa persona. Il punto è che posso indossare questa maschera solo io, perché si adatta perfettamente alla mia faccia. Non si poteva più distinguere dove finisse la maschera e dove iniziasse la mia vera pelle. In fase di preparazione della performance, ci sono volute cinque ore per applicarmela: un lungo lavoro, molto importante per la performance, perché dopo così tanto tempo mi sono davvero identificato con il personaggio. Mi sentivo quasi un’altra persona, un’altra creatura e non semplicemente qualcuno che indossa una maschera. Questo mi ha molto aiutato, soprattutto rispetto a quanto dicevi del guardare gli altri. Io potevo guardare gli altri e gli altri potevano guardare me, senza lasciare troppe tracce del mio essere, del mio essere Michael Fliri…

È un aspetto di cui abbiamo già parlato altre volte: il disinteresse nei confronti del tuo corpo, come corpo di Michael Fliri, in quanto corpo dell’artista. Nei tuoi video e nelle tue performance, tu agisci con il tuo corpo non per essere al centro dell’attenzione, ma perché così hai il pieno controllo delle azioni. Nel caso di From the forbidden zone, attraverso il calco del tuo volto metti in scena una mutazione di te stesso. La trasformazione è un concetto chiave nel tuo lavoro. Grazie al calco, si ottiene una nuova entità, un nuovo personaggio del quale non sappiamo nulla. E ancora una volta sparisce Michael Fliri e appare qualcun altro…

In From the forbidden zone, per la prima volta mi sono sentito a mio agio di fronte al pubblico durante una performance. L’azione era davvero minima, quasi meccanica. Stavo seduto lì, per terra, sul pavimento, guardavo le persone e loro guardavano me. L’unico aspetto performativo era un cappuccio che indossavo. Alcune persone si sono avvicinate troppo a me, mi guardavano troppo insistentemente, fino a farmi sentire non a mio agio, nonostante la protezione di questa seconda pelle. Ho quindi sentito il forte bisogno di chiudermi dentro un cappuccio. Gli spettatori hanno compreso il mio gesto, restituendomi più spazio privato, tenendosi più a distanza.

Michael Fliri, The polar bear, 2005. Courtesy: Galleria Raffaella Cortese, Milano, e Galleria Civica di Arte Contemporanea, Trento. Photo: Hugo Munoz.

Non avevi previsto di doverti coprire ulteriormente dallo sguardo degli altri?

No, stranamente no. Ero convinto che il costume in sé fosse una protezione. Non immaginavo che il cappuccio sarebbe diventato una parte fondamentale della performance.

Accennavamo al concetto di trasformazione. Cos’è per te la trasformazione? Cosa ti interessa di questo principio?

Trasformazione per me significa nuove possibilità, nuove opportunità. Tutto è in movimento e non è definito. L’idea del non definito è quella che mi interessa di più. Mi piacciono le situazioni in cui il cervello ha a che fare con informazioni nuove, non ancora immagazzinate, catalogate, classificate.

Rispetto alle tue opere precedenti, in From the forbidden zone hai agito nello spazio espositivo (il Museion, appunto) senza porre tra te e lo spettatore il filtro di una videocamera o di una macchina fotografica…

…sì, in genere preferisco la dimensione più intima e protetta della videocamera, per avere tutto sotto controllo. Anche se per il Premio Internazionale della Performance…

…hai agito a diretto contatto con il pubblico. Sì, stavo proprio pensando a quel precedente. In quel caso, quando servivi le granite, la tua maschera e il movimento che eri costretto a fare, abbassando la testa verso il blocco di ghiaccio che stavi grattando, sembravano respingere il pubblico che si trovava davanti la bocca spalancata di un orso bianco…

Nella performance The polar bear, del 2005, vi erano due momenti diversi di scambio e sguardo con il pubblico. Durante la parte molto fisica, quella in cui grattavo e modellavo il blocco di ghiaccio, era l’orso che osservava e fissava il pubblico. Solo in un secondo momento, quando offrivo la granita, potevo intravedere le persone da un buco nero. Ripensandoci ora, mi sembra quasi che l’orso avesse tutto sotto controllo, con una sua forza molto presente, mentre io avevo il mio mini outing solo nel momento più piacevole, quello dell’offrire, del fare dei regali.

Pensi che il periodo parigino, per te occasione di riflessione, abbia contribuito a metterti in discussione attraverso nuove opere, stimolando per esempio il tuo interesse verso la reazione del pubblico?

Non saprei. In generale, comunque, penso sia importante alternare viaggi, riflessioni, studio e lavoro, esperienze diverse. Mi ripeto sempre, con piacere, che non credo nell’idea di progresso. Credo nella trasformazione delle cose, degli interessi, dell’età. Con il tempo, le cose cambiano nel loro ritmo in modo molto naturale. Se si accetta questa cosa, questo aspetto entra silenziosamente nel lavoro, forse senza neanche bussare alla porta. In certi casi, forse, non si può più neanche parlare di una ricerca artistica.

Michael Fliri, Early one morning with time to waste, 2007. Courtesy: Michael Fliri. Photo: Ela Bialkowska.

Però è vero che l’interesse verso lo spettatore e la sensazione generata da un maggiore contatto con lui sono interdipendenti. Il rapporto si fa più intenso nel momento in cui c’è un effettivo contatto fisico, diversamente dai casi in cui agisci di fronte a una telecamera, pensando a chi ti guarderà in video. Dal vivo, la relazione è dinamica, prevede azioni e reazioni, come è avvenuto in From the forbidden zone…

Nel caso delle performance davanti alla videocamera, di solito ho già un’idea di quale risultato andrò a ottenere, in una sorta di collaborazione tra me e la videocamera. L’opera è sotto controllo, ma il risultato finale è solo probabile. Dico probabile perché in alcuni casi ho affrontato vere e proprie sfide, difficili da governare o predeterminare. Penso alla barca in mezzo al mare di Early one morning with time to waste, del 2007, o ai trampoli in montagna di Let love be eternal, while it lasts, del 2006. Sono due opere che hanno generato delle sensazioni nuovissime per me, perché non era possibile effettuare delle prove e sarebbe stato troppo noioso e inutile farle. In From the forbidden zone, la sensazione era analoga. Non era tanto la reazione del pubblico a interessarmi, quanto la mia reazione in quel dato momento, molto forte e molto diversa dal solito. Mi piace spostare il confine, mettermi in situazioni nuove.

In questo approccio, in questo spostare il limite, come si inserisce Shady Oak Amusement, la parata carnevalesca che hai realizzato nel 2008 per le strade di Trento, in occasione di The Rocky Mountain People Show, organizzata dalla Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento?

Lì è stato un po’ diverso. Il limite consisteva nel non realizzare la performance da solo: non essere Michael Fliri o un’unica persona, ma essere un gruppo, una forma organica unica. Eravamo dodici persone e io vedevo la parata davvero come l’azione di un unico corpo.

Era la prima volta che lavoravi in gruppo?

Sì. Anche se nel caso di Gravity, del 2007, alla Torre dell’EURAC – la Project Room del Museion – eravamo due persone. Si trattava di una video-installazione su cinque piani, in cui si assiste alla caduta di queste due persone: in alcune scene si aiutano, in altre no… Un video amaro, con un finale abbastanza drammatico. Questo è l’unico lavoro in cui reagisco con un’altra persona, perché avevo davvero il bisogno che fossimo in due: volevo mostrare come reagiscono due individui. In altre occasioni, per esempio in I’m in hell and I’m alone, sempre del 2007, l’interazione avviene tra me e gli oggetti. A Trento, nel caso di Shady Oak Amusement, una sorta di parata di Halloween più cupa di quella del carnevale tradizionale, era il gruppo ad agire…

Michael Fliri, Shady Oak Amusement, 2008. Courtesy: Galleria Raffaella Cortese, Milano, e Galleria Civica di Arte Contemporanea, Trento. Photo: Hugo Munoz.

…un unico corpo…

…Sì, e riflettendo su questa dinamica ora, si potrebbe sottolineare la condizione del singolo all’interno del gruppo. La dimensione collettiva implica che l’individuo, il singolo, non scelga più autonomamente, non sia più completamente libero. Ovviamente, nel caso della parata di Shady Oak Amusement la mia sola intenzione era quella di creare un’azione più organica, naturale e unica.

Prima hai fatto rifermento al termine sfida, per definire alcune delle tue opere o delle azioni che le hanno generate. Sfida anche come spostamento del confine, del limite, dicevi. Quali sono le tue sfide? Cosa rappresenta per te la sfida?

Non parlerei di vere e proprie sfide. Personalmente, mi manca questa idea di dovere raggiungere qualche cosa. Se penso alla parola sfida, mi viene in mente qualcosa che devo ottenere, altrimenti “ho perso”. Bisogna quindi superare il concetto di sfida… Non credo nell’idea di vincere o perdere. Nelle mie opere, la sfida è molto più naturale, quasi un’azione quotidiana, come alzarsi la mattina. Le mie opere sono cose che si fanno: certamente possono contenere in sé l’idea di perdere o di vincere, ma in realtà sono semplicemente cose e azioni che sono state fatte, che si fanno e si faranno.

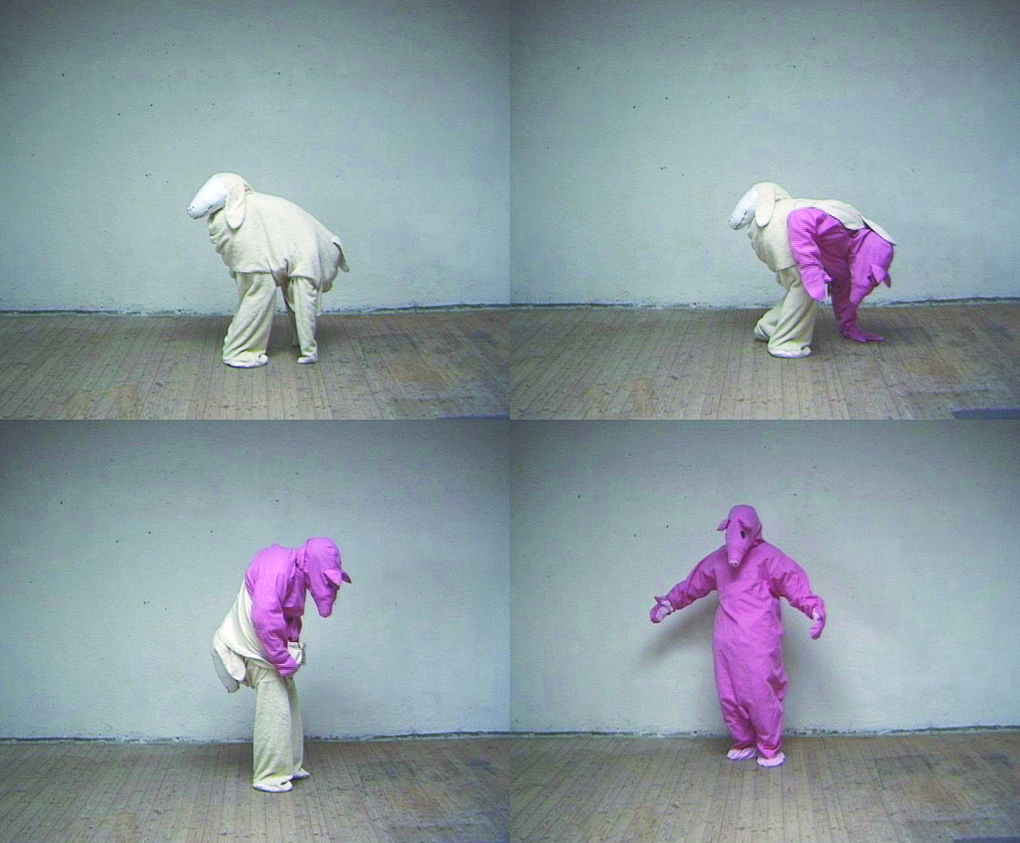

Allora mi torna in mente un commento che avevamo condiviso quando, nel 2007, abbiamo lavorato insieme per Looking for the border, progetto espositivo italo-belga. Come ho già detto, dal mio punto di vista il tuo lavoro è fortemente incentrato sul tema della trasformazione, intesa come possibilità che qualcosa succeda: come sviluppo, come accadimento. Vedi per esempio una delle tue prime opere, Come out and play with me, del 2004, in cui, attraverso un elaborato sistema di cuciture del costume, ti trasformavi, davanti alla videocamera, da maiale in pecora. E la trasformazione è in atto anche quando scali sui trampoli una montagna innevata o quando navighi su una barca fatta di bottiglie di plastica. Sfide senza esito, positivo o negativo, ma prove che producono cambiamenti, trasformazioni. La trasformazione non è qualcosa in cui vinci o perdi: è mutamento. È questo l’aspetto importante.

Bellissimo davvero, perché il cambiamento vuol dire solamente che le cose mutano, nel bene e nel male. Questo significa confrontarsi con una nuova possibilità.

E questo è entusiasmante.

Sì.

Molto spesso il tuo lavoro è stato associato al tema dell’ironia, intesa come equilibrio tra commedia e tragedia, tra umorismo e dramma, tra gioia e amarezza. Come ti senti addosso questo commento così frequente?

Mi piace proprio come definisci ironia, l’equilibrio tra due poli. Trovo interessante che un lavoro possa avere più livelli di lettura: alcuni lo vedono in una maniera più amara, ad altri trasmette più ottimismo.

Michael Fliri, Come out and play with me, 2004. Courtesy: Galleria Raffaella Cortese, Milano. Photo: Othmar Prenner

Cambiando per un attimo argomento, vorrei chiederti del tuo percorso, dalle montagne altoatesine, al confine con la Svizzera, passando per Bologna, Monaco di Baviera, Vienna… Quando hai iniziato a pensare che le cose che avevi dentro potevano essere comunicate agli altri?

Beh, non posso non partire dalla mia prima opera: il pupazzo di neve, Der Schneemann, del 2001. In quel caso, avevo in testa un lavoro abbastanza invernale, montanaro, legato alla neve, all’infanzia, ma volevo tradurlo in qualcosa di diverso. A quell’età, avevo 22 anni, ero molto preoccupato di confrontarmi con i temi legati alla montagna, non ero in grado di affrontare direttamente l’elemento naturale, la Natura. Così ho scelto di usare il polistirolo, un materiale plastico super-artificiale, decisamente anti-naturale, e di installare il lavoro in un ambiente interno. In questo modo ho fatto emergere maggiormente il contenuto. Anni dopo, in Let love be eternal, while it lasts, mi sentivo più a mio agio nel confronto diretto con il paesaggio e la realtà in cui ero nato e cresciuto. All’inizio, però, non sarei mai stato in grado di farlo, forse perché da giovani si vuole prendere le distanze dalle proprie radici, andando verso altri confini, anche mentali.

Forse perché all’inizio sembrava troppo semplice e scontato far riferimento alle esperienze dirette. O forse perché era così importante il rapporto con il luogo d’origine che potevi aver timore a utilizzarne gli elementi più caratterizzanti: la neve, il ghiaccio, la montagna…

Quei timori avevano ragioni molto diverse tra loro, ma erano timori reali, che convivevano con il desiderio e la voglia di inventarsi una situazione.

L’altro giorno, riflettendo sulle tue opere, ragionavo su due elementi ricorrenti: la maschera e la performance davanti alla videocamera. Entrambe, la maschera e la lente della videocamera, segnano dei confini, sono delle superfici che segnano un limite tra te e lo spettatore, tra te e lo spazio, fisico e temporale, della performance. In particolar modo, il tema della maschera tocca inevitabilmente quello dell’identità. Pensi che nascere in una zona di confine, in una regione come il Trentino-Alto Adige, che ha al suo interno già due confini – quello linguistico e quello comunitario – abbia influito? E in che misura? Credi ci sia una rielaborazione di questo confine nella tua continua ricerca del limite e dell’identità?

Mi piace tantissimo questa idea della lente e della maschera. È geniale e interessante. La lente e la maschera, secondo me, sono due complici: la prima, la lente, è molto obiettiva per natura, mentre la maschera finge quasi sempre qualcosa, ma la lente nella sua oggettività accetta la maschera senza alcun giudizio.

Sì, mi affascinava pensarle come una coppia di elementi che funzionano insieme. Ci pensavo anche prima, quando mi parlavi della forte sensazione provata durante la performance al Museion. Ecco, in quel caso non c’era la lente di una videocamera, ma c’erano i nostri occhi, le nostre lenti, che non sono così oggettive, serene e distaccate come la lente di un obiettivo. I nostri occhi, guardando, esprimono immediatamente un giudizio. O un commento… Cambiando discorso, a Parigi hai comprato una bellissima macchina da cucire (industriale) d’epoca. Cuci da solo i tuoi costumi? Dov’è nata questa passione per il travestimento?

Direi che è nato nella mia gioventù. In alta montagna esistono ancora dei riti tradizionali legati al travestimento. C’è il carnevale, molto sentito. Poi ci sono i Krampus, dei diavoli che si scatenano a dicembre per le vie di San Nicolò: indossano pelli di animale e maschere di legno terrificanti. La festa di San Nicolò mette in scena l’eterna battaglia del bene e del male, con il bene che trionfa. In passato, era una cosa davvero tosta. Prima si parlava del mio primissimo lavoro, il pupazzo di neve, Der Schneemann. Sapevo che volevo lavorare con la neve, in quel caso il polistirolo, allora mi sono trasformato in pupazzo di neve. Il costume prevedeva una pancia trasparente riempita di polistirolo e a ogni movimento perdevo un po’ del materiale, che così veniva aggiunto all’ambiente. Nel creare i costumi, le sculture, tutto ciò di cui ho bisogno per realizzare le mie idee, ho sempre cercato di trovare delle soluzioni creative non costose, di inventarmi qualcosa. E poi sono anche fortunato ad avere amici che mi sostengono, che mi fanno dei favori. I primi costumi sono stati fatti dalla mia mamma, che ha imparato il mestiere di sarta, ma non lo ha mai praticato come professione.

Michael Fliri, From the forbidden zone (make-up), 2009. Courtesy: Museion, Bolzano, e Galleria Raffaella Cortese, Milano. Photo: Ivo Corrà.

Ho sempre immaginato Tubre come un posto molto bello, incastrato e incastonato tra le montagne. Me ne parli un po’?

Trovo interessante il fatto che ognuno nasca in un determinato luogo: un luogo che non si è scelto. A Tubre ho fatto le prime esperienze, sono nate le prime amicizie, ho provato piacere e tristezza. Tutto era naturale, scontato, non c’era un’altra versione, un altro posto, e inizialmente non c’era neanche il desiderio di cambiare qualcosa. Tubre è un posto piccolo, chiuso tra le montagne. Provare a guardare lontano non funziona, c’è sempre una montagna che si mette in mezzo. Ad alcuni questa cosa trasmette claustrofobia. Io vedo il paesaggio di Tubre anche come un landmark talmente forte che non ti puoi perdere: sai sempre dove ti trovi. Il paesino si trova in una piccola valle, con quattro villaggi: solo Tubre è in Italia, gli altri tre sono in Svizzera. Siamo proprio sul confine. Il confine geografico coincide con quello linguistico: il tedesco a Tubre e il reto-romanico in Svizzera. Non con quello religioso: il primo paese in Svizzera è ancora cattolico e gli altri sono riformati.

Ultimamente invece vivi a Vienna: come mai hai scelto la capitale austriaca?

Tutto è iniziato con una residenza che mi ha dato la città di Vienna per un intero anno. E mi sembra che abbiano fatto un buon lavoro, visto che mi sono fermato oltre quel periodo… Prima non mi ero mai fermato per tanto tempo in un posto, ero sempre in movimento. Per questo motivo, nonostante la stabilità, il mio appartamento viennese è abbastanza vuoto e non si trova niente sui muri. Anche se penso spesso che mi piacerebbe mettere qualcosa. Trovo Vienna interessante, esercita un fascino particolare su di me. I musei fanno un ottimo lavoro e in generale penso che i viennesi amino la cultura. Vienna mi prepara all’arte come le cinque ore di make-up mi hanno preparato alla performance di From the forbidden zone… è un ottimo posto per concentrarsi e trasformarsi.

Michael Fliri, The polar bear, 2005. Courtesy: Galleria Raffaella Cortese, Milano, e Galleria Civica di Arte Contemporanea, Trento. Photo: Hugo Munoz.

Michael Fliri, Early one morning with time to waste, 2007. Courtesy: Michael Fliri. Photo: Ela Bialkowska.

Michael Fliri, Der Schneemann, 2001. Courtesy: Galleria Raffaella Cortese, Milano. Photo: Othmar Prenner.