12 Luglio 2019

Dal riscaldamento globale alla deforestazione, dalla crisi della biodiversità all’impatto delle tecnologie: i problemi ambientali sono immutati da almeno mezzo secolo, eppure oggi è cambiata l’urgenza. Da più parti si sostiene che è rimasto ormai pochissimo tempo per piantare i semi che garantiranno il futuro alle prossime generazioni. E ciò emerge anche da Broken Nature: Design Takes on Human Survival, la XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, una mostra dal titolo più che eloquente, aperta fino al primo settembre, che racconta attraverso progetti, installazioni, incontri, dibattiti e laboratori come ricomporre il legame spezzato tra la natura e l’uomo. A curarla è Paola Antonelli, Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design e di quello di Ricerca e Sviluppo del MoMA di New York. La sua definizione totalizzante e radicale del concetto di design, che supera le barriere estetiche per abbracciare quelle sociali, politiche, morali e, appunto, ambientali, si traduce qui in un approccio emergenziale: l’umanità è praticamente già sull’orlo dell’estinzione, bisogna trovare subito dei correttivi e questi non possono che passare da un ripensamento totale del nostro legame con la natura, le altre specie e le nostre stesse comunità. In quanto delineatore di soluzioni, il design può dunque fornire soluzioni concrete, innovative e versatili, ma solo se inteso come “strategia di riparazione ben ponderata”1. Ne abbiamo parlato con lei.

Anna Citelli e Raoul Bretzel, Capsula Mundi, 2003. Foto: © Francesco D’Angelo. Courtesy Anna Citelli e Raoul Bretzel.

Nel catalogo si legge: “La nostra unica possibilità di sopravvivenza è progettare la nostra estinzione con eleganza”1. Ne è davvero convinta?

Lo sono. La morte fa parte della vita, di un individuo come di una specie. Gli sconvolgimenti ambientali, sociali, economici e culturali che hanno investito il pianeta negli ultimi due secoli ci ricordano che la fine è ineluttabile. E probabilmente vicina. Le modalità e i tempi vanno al di là della nostra possibilità di comprensione. Di certo, la vita sul pianeta per come la conosciamo cambierà radicalmente.

Broken Nature però è fondata sul concetto chiave di “design ricostituente”, quindi un germe di speranza c’è.

Guardare al futuro della nostra specie con realismo non significa essere cinici: al contrario, si può mantenere uno sguardo lucido ed essere consapevoli dei nostri limiti, di quello che sta avvenendo, senza perdere il desiderio di trovare una “cura”. L’obiettivo di Broken Nature è proprio quello di studiare i modi in cui il design può aiutarci a concepire un futuro migliore, ovvero una fine più elegante, così che la nostra specie, una volta estinta, possa essere ricordata positivamente da quella che verrà. La speranza mia e del gruppo curatoriale, costituito da Ala Tannir, Laura Maeran ed Erica Petrillo, è quella di far capire che le questioni ambientali non sono tematiche a sé stanti, ma si collocano invece in una rete intricatissima di problematiche contemporanee.

La nostra è un’epoca dominata dall’azione umana, la fase più avanzata dell’Antropocene. L’uomo, secondo la sua tesi, ha letteralmente spazzato via la diversità naturale e culturale del pianeta. Dove possiamo individuare le principali responsabilità? Nei governi?

Non necessariamente. La piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi dell’ONU (Ipbes) ha pubblicato il 6 maggio scorso un rapporto allarmante e approfondito sul danno ambientale, e molti Paesi hanno leggi precise in materia ecologica: Finlandia, Islanda e Svezia sono in cima alla classifica, mentre Italia e Usa non figurano nemmeno tra le prime venti nazioni. Diciamo che la responsabilità non è solo politica, o di governo.

Manca comunque una visione di lungo termine sulla salvaguardia del pianeta. Forse non è possibile immaginarla e realizzarla a causa dell’inarrestabile processo di trasformazione che caratterizza la società contemporanea, o forse è troppo tardi.

Non è questione di possibilità, ma di necessità. È imperativo lasciarsi alle spalle la visione miope che ha contraddistinto l’indirizzo politico, economico e culturale degli ultimi decenni. Molti progetti in mostra insistono proprio sull’importanza di abbracciare una prospettiva di lungo periodo.

Il design, dal punto di vista industriale, si basa sull’innovazione, sul consumo e sulla produzione di ricchezza, in un’ottica che guarda solo superficialmente alla sostenibilità, tranne rare eccezioni. Come si conciliano le esigenze economiche legate al design e quelle ambientali?

Non sono esigenze inconciliabili, ed è l’innovazione a fare la differenza. Prendiamo un’interfaccia che rende possibile la comunicazione tra persone che si trovano a migliaia di chilometri di distanza, magari da uno stato in cui vige la censura a uno in cui la libertà di stampa viene garantita. Il design intelligente favorisce la circolazione delle idee e migliora la vita delle persone. Cittadini critici e consapevoli hanno il potere di condizionare le logiche industriali e di mercato, riducendo l’impatto che i consumi hanno sull’ambiente in cui viviamo.

Kosuke Araki, Anima, carbone vegetale, scarti alimentari, urushi, 2018. Foto e courtesy: © Kosuke Araki.

A proposito di cittadini, lei pensa che Broken Nature sia adatta a ogni tipo di pubblico? A chi la consiglia in particolare?

Per me è stato naturale realizzare la mostra pensando a un pubblico più ampio possibile: può essere vista e apprezzata sia dai professionisti del settore sia dagli spettatori meno esperti. Spero non suoni banale se dico che la consiglio in particolare ai bambini. Le nuove generazioni sono consapevoli che presto si troveranno in eredità un mondo malato che necessita di essere curato, e sono in cerca di soluzioni. Questa è la promessa di Broken Nature: condividere idee, progetti e strumenti capaci di stimolare l’interesse di chi è sensibile alle sorti del nostro pianeta. L’entusiasmo con cui frotte di studenti hanno invaso pacificamente la Triennale in occasione dei Fridays For Future è stato toccante e mi ha dato speranza.

Stefano Mancuso ha curato il padiglione più grande, quello della Nazione delle Piante: la vegetazione viene presentata come se fosse un paese vero e proprio e con essa si stabilisce un forte rapporto di empatia3. Mondo vegetale, minerale e animale sono sullo stesso piano?

Sono mondi interconnessi. Rinforzare i legami tra loro significa favorire un’esistenza più ricca e variegata. La biosfera è un ambiente condiviso che, al di là della lotta per la sopravvivenza delle singole specie, non permetterà mai a una singola forma di vita di prevalere a spesa delle altre. Per sopravvivere, e condividendo lo stesso destino, esseri umani e non umani devono raggiungere un punto di equilibrio. All’interno di Broken Nature sono numerosi i progetti che cercano di forgiare un nuovo linguaggio – visivo, orale, empatico o di altro tipo – in grado di promuovere una sorta di giustizia multi-specie, più inclusiva. Che significa molte cose: lottare per l’emancipazione delle api, allestire rifugi per gli insetti, garantire il rimpatrio sicuro dei semi, vivere come una capra per qualche giorno o documentare la propria sincera identificazione con un masso.

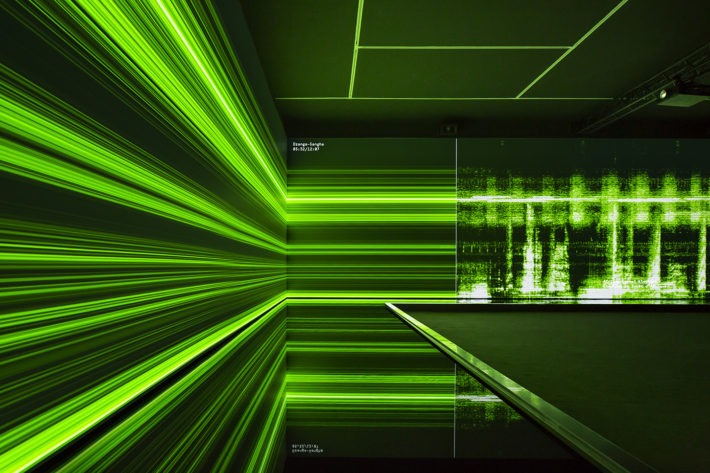

Nell’installazione The Great Animal Orchestra di Bernie Krause e United Visual Artists la progressiva distruzione della biodiversità è rappresentata dalla perdita dei suoni naturali, raffigurati su grafici che a poco a poco si assottigliano. Qui emerge il tema di dare concretezza ad alcuni fenomeni che ci sembrano lontani e intangibili. Come avete lavorato su questo?

In effetti, The Great Animal Orchestra, che nasce su iniziativa della Fondation Cartier pour l’art contemporain di Parigi, è uno dei fiori all’occhiello della mostra. Viaggiando per il mondo alla ricerca di suoni di origine non umana, Bernie Krause ha studiato e registrato per decenni l’organizzazione dei suoni animali, raccogliendo più di cinquemila ore di registrazione relative a diversi habitat. United Visual Artists ha quindi immaginato una traduzione visiva dei paesaggi sonori di Krause: il risultato è un’installazione immersiva di fortissimo impatto, in cui l’enorme ricchezza del patrimonio sonoro globale diventa visibile, materiale. Non si tratta solo di uno gioco sinestetico, ma di un progetto che dimostra come l’arte e il design possano rivelarsi utili strumenti di sensibilizzazione e catalizzatori di cambiamento positivo. Se, come sostiene il filosofo Bruno Latour, il problema della comprensione dei cambiamenti climatici è soprattutto una questione di linguaggio, ossia di come tradurre in modo comprensibile enormi quantità di dati ed eventi spesso astratti, The Great Animal Orchestra aiuta il visitatore a capire quale sia la posta in gioco.

Kelly Jazvak in collaborazione con la geologa Patricia Corcoran e l’oceanografo Charles Moore, Plastiglomerate #9, detriti di plastica e sedimenti sabbiosi, 2013. Foto: © Jeff Elstone. Courtesy Kelly Jazvak e Fierman Gallery.

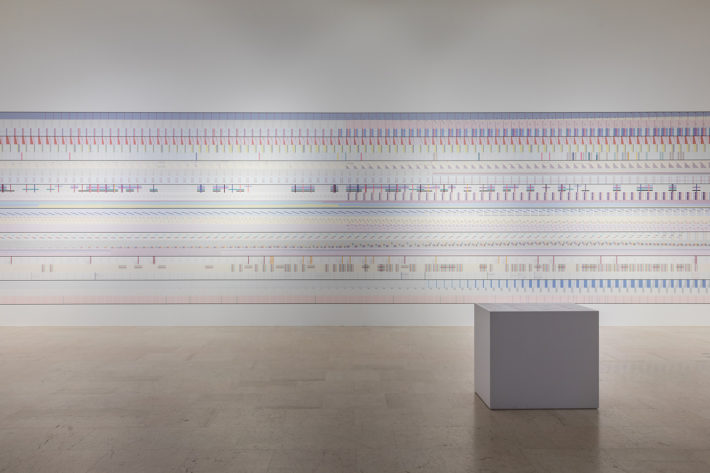

La rappresentazione di dati complessi come chiave per comprendere il fenomeno del degrado ambientale si ritrova nel dialogo tra le grandi immagini della Nasa che mostrano alcuni dei cambiamenti più radicali avvenuti sulla terra, e The Room of Change: un lavoro di data visualization ideato da Accurat che illustra il rapporto tra la dimensione globale e quella individuale nella dinamica delle grandi trasformazioni. Alla base dei cambiamenti epocali, potremmo aggiungere, ci sono sempre le scelte personali.

Le immagini satellitari della Nasa e la visualizzazione dello studio Accurat fanno parte del percorso iniziale della mostra, in cui viene presentata la realtà dei drammatici cambiamenti antropogenici subiti dal nostro pianeta nei decenni passati. Cambiamenti che sono stati determinati da comportamenti umani e che a loro volta hanno avuto, e hanno tuttora, un impatto sulla vita delle persone. Questo vale anche in senso positivo. Buckminster Fuller sosteneva che ogni singolo essere umano può essere un trim-tab, cioè il minuscolo correttore di assetto posto sul timone di una nave, capace di controllarne la direzione. Per quanto l’attuazione di un cambiamento positivo non possa dipendere soltanto da scelte individuali (etiche, politiche o di consumo), la trasformazione delle abitudini quotidiane produce degli effetti rilevanti in termini di impatto ambientale. In tal senso, i designer possono contribuire in modo significativo alla promozione di modelli di consumo sostenibili, attraverso la creazione di prodotti, servizi e progetti con un minor impatto ambientale, insistendo sui diritti e sviluppando una maggiore collaborazione tra le comunità, coinvolgendo diversi gruppi sociali.

Il progetto Nanohana Heels della designer anglo-giapponese Sputniko! (Hiromi Ozaki), delle scarpe col tacco che spargono semi di colza, riflette su un tema molto attuale, quello della moda sostenibile. Una sfida urgente e complessa.

Sì, è un tema su cui lavoro dai tempi di Items: Is Fashion Modern?, la mostra al MoMA che ho curato nel 2017. Anche per Broken Nature abbiamo selezionato diversi progetti che si occupano di moda e sostenibilità. Nanohana Heels, naturalmente, che immagina di sfruttare la capacità della pianta di colza di assorbire le sostanze radioattive dal terreno e facilitare la rinascita delle terre distrutte dal disastro nucleare di Fukushima. Un altro progetto importante in questo senso è Transitory Yarn di Alexandra Fruhstorfer, un sistema concepito per realizzare indumenti in maglia che permette di scucire e ricucire il prodotto più e più volte, con una circolarità perfetta e una logica antitetica a quella della cosiddetta fast fashion. Poi mi piace citare anche la fantastica collezione di abiti Seated Design, creata dalla stilista Lucy Jones per le persone costrette su una sedia a rotelle. Non si tratta forse della maniera più tradizionale di pensare alla nozione di sostenibilità, ma nel 2019 “moda sostenibile” vuol dire anche essere sensibili ai bisogni di diverse tipologie di corpi.

Sputniko! (Hiromi Ozaki), Nanohana Heels, 2012. Foto: © Naoki Ishizaka. Courtesy Sputniko!

Broken Nature promuove un’idea di design che superi le barriere tradizionali, focalizzandosi sull’innovazione dei processi, le dinamiche ambientali, politiche e sociali, le relazioni tra persone, i fenomeni migratori.

La nostra realtà è composta da sistemi complessi e interconnessi, molto diversi tra loro. Dobbiamo riconoscere, per esempio, che il cambiamento climatico, l’innalzamento dei livelli dell’acqua e l’inquinamento non hanno il medesimo impatto su tutte le persone e le forme di vita. In questo senso, il degrado ecologico è intimamente collegato a questioni di sviluppo economico e giustizia sociale. La biodiversità o l’estinzione di alcune specie vanno lette anche alla luce di fenomeni come le migrazioni, la stabilità politica globale e le disuguaglianze tra i popoli. Broken Nature indaga quindi la sostenibilità anche rispetto a strutture fondamentali come la famiglia, il genere, la razza, la classe e la nazionalità. In questo senso, era naturale che scegliessimo di dare risalto ad alcuni progetti con un’identità connotata politicamente, come The Political Equator di Teddy Cruz e Fonna Forman, un progetto che esplora l’interdipendenza sociale, economica e politica che caratterizza alcune delle frontiere più contese del mondo. O The Crime of Rescue – The Iuventa Case, un video realizzato da Forensic Oceanography e Forensic Architecture (due istituti di ricerca con sede alla Goldsmiths University of London) che fa leva sulla rappresentazione architettonica per scagionare in una controinchiesta una nave di soccorso tedesca sequestrata dalle autorità italiane nell’agosto 2017, per una sospetta complicità con gli scafisti.

In mostra, l’intelligenza artificiale, le nanotecnologie e la biogenetica diventano valide alleate nello sviluppo di progetti di design ricostituente.

Sì, ci sono diversi progetti che celebrano il potenziale ricostituente delle tecnologie: è il caso per esempio di Resurrecting the Sublime di Christina Agapakis, Alexandra Daisy Ginsberg e Sissel Tolaas, che riproduce il profumo di alcuni fiori estinti mediante l’ingegneria genetica avanzata. Su un piano diverso, invece, Anatomy of an AI System di Kate Crawford e Vladan Joler descrive con una mappa ad alta risoluzione la vasta rete planetaria che sta alla base di nascita, vita e morte di una singola unità Amazon Echo, mettendo in luce i complessi meccanismi di sfruttamento di risorse richiesti per produrre, distribuire e smaltire uno speaker cilindrico alto appena 25 cm.

Sempre su questo tema, Ore Streams di Formafantasma affronta il problema dei rifiuti elettronici.

Diciamo subito che il problema non sta nell’invenzione di prodotti elettronici in sé, quanto nel loro consumo smodato, nella mancanza di pratiche di recupero e riciclo efficienti, e nelle strategie di obsolescenza programmata. Ragionando su questi aspetti, Andrea Trimarchi e Simone Farresin di Formafantasma hanno ideato un’ambiziosa ricerca sul riciclo dei rifiuti elettronici sviluppata nell’arco di tre anni, commissionata nel 2017 dalla NGV Triennial di Melbourne e ampliata in seguito proprio per la Triennale di Milano. L’invito è quello di meditare sul ruolo del design per un uso più responsabile delle risorse, rivalutando anche la nozione stessa di “rifiuto” prodotto dagli umani. Il “rifiuto”, se sottoposto a un processo di rigenerazione, può diventare un nuovo materiale, una risorsa anziché un costo.

Futurefarmers (Amy Franceschini), Seed Journey, mappa, acquerello su carta, 2017. Courtesy Futurefarmers.

Perfino i nostri corpi senza vita possono avere un minor impatto sull’ambiente, come mostra Capsula Mundi di Anna Citelli e Raoul Bretzel: un contenitore a forma di uovo, fabbricato in materiale biodegradabile, in cui sono collocate le ceneri o il corpo di una persona deceduta. Dobbiamo ripensare proprio tutte le nostre abitudini?

Certo. La crisi globale dei rifiuti è una catastrofe ambientale che coinvolge tutte le attività dell’uomo, nessuna esclusa. I risultati più interessanti si possono ottenere ripensando le nostre abitudini quotidiane, come cittadini e consumatori, anche quelle a cui solitamente non badiamo. Ed è un ripensamento che deve essere promosso innanzitutto da chi è professionalmente coinvolto nella generazione di idee, prodotti, servizi: designer, ingegneri, architetti, urbanisti, studiosi, critici, curatori, creativi. Nel 2019 non possiamo più permetterci di rimandare il problema.

Ci sono delle opere o dei progetti, oltre a quelli già citati, che riassumono gli aspetti cruciali di questa Triennale?

Si tratta di un programma ricchissimo, frutto di uno sforzo corale, con un centinaio di prestiti. Tutte le idee selezionate offrono a modo loro una prospettiva unica di analisi e progettazione. Tra queste posso citare gli oggetti e le installazioni di design contemporaneo come il NukaBot di Dominique Chen, il Whale Song di Google Brain e gli ammassi di sabbia, plastica e roccia ribattezzati “plastiglomerati” dell’artista Kelly Jazvac. Altre pietre miliari sono l’Hippo Roller di Pettie Petzer e Johan Jonker, il progetto di edilizia sociale “incrementale” di Elemental, l’iconica serie 100 Chairs in 100 Days di Martino Gamper, o ancora Eyewriter, un paio di occhiali a basso costo con tecnologia eye-tracking e software personalizzato progettato da un gruppo di hacker e artisti. Alcuni tra questi hanno già avuto un impatto indelebile sulla società e sul modo in cui gli esseri umani si relazionano con il mondo.

Broken Nature è andata ben oltre il percorso espositivo, organizzando simposi, dibattiti, incontri pubblici, laboratori. Ha ancora senso oggi il concetto tradizionale di mostra?

Sarò di parte, ma la risposta è sì: le mostre d’arte e di design possono essere ancora valide, attuali e dense di significato. Perché questo accada, però, i musei e le istituzioni culturali devono reclamare il loro ruolo essenziale all’interno di una società democratica, proponendosi come templi della libera espressione, piazze pubbliche in cui i cittadini possano ritrovarsi e discutere, sentendosi ascoltati e protetti; o ancora, laboratori in cui cittadini consapevoli sviluppano idee innovative e perfezionano i propri strumenti intellettuali. Se immaginiamo l’entità “mostra” come un fiume, mi piace pensare che questo fiume possa esondare, superare i suoi argini e seminare con la sua linfa vitale terreni inesplorati. È con questi presupposti che abbiamo concepito Broken Nature, definendo un programma articolato che si è sviluppato prima e durante la mostra e che, spero, continuerà anche dopo. In più, c’è la piattaforma online che offre vari tipi di approfondimento, rendendo il processo curatoriale partecipativo e trasparente.

Caroline Slotte, dalla serie Damaged Goods, plastiche e ceramiche di seconda mano rielaborate, 2009. Foto: © Joakim Bergström. Courtesy Caroline Slotte.

Quali sono le principali difficoltà che ha incontrato per realizzare un progetto così ambizioso?

Le difficoltà ci sono in ogni progetto, fanno parte della vita. Lo scorso anno ho organizzato con il dipartimento ricerca e sviluppo del MoMA un evento dal titolo Friction, una sorta di celebrazione dei piccoli ostacoli che punteggiano la vita di tutti i giorni. Gli ostacoli, piccoli o grandi che siano, da affrontare e superare, sono l’elemento essenziale di ogni conquista. Non solo: le difficoltà possono anche diventare uno sprone, un pungolo positivo che ti spinge a dare di più. Io ripeto sempre che la rabbia e la paura sono le mie più grandi forze.

Oggi tutto è design, o quasi: da una pistola Beretta ai caratteri tipografici, passando per gli arredi, la moda, gli spazi costruiti, i videogiochi, il cibo e le installazioni di Broken Nature. La parola ha assunto un significato sempre più esteso. Cosa significa design per lei?

Il design è una delle espressioni più alte della creatività umana, e il designer dovrebbe sempre sentirsi responsabile nei confronti degli esseri – umani e non – che abitano il pianeta. Ci vorrebbe una sorta di giuramento di Ippocrate, come avviene per i medici.

Broken Nature l’ha cambiata?

Senza dubbio. Lavorare a questa mostra è stata un’occasione per crescere, non sarò mai più la stessa. Spero che questo accada anche a chi visita la mostra: uscirne cambiati, più consapevoli.

Ringraziamo Erica Petrillo per la collaborazione.

Sonam Wangchuk dello Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL), con Sonam Dorje e Simant Verma, Ice Stupa, ghiacciaio artificiale, 2013-14. Foto: © Lobzang Dadul. Courtesy SECMOL.

Bernie Krause e United Visual Artists, The Great Animal Orchestra, 2016, installazione multimediale, 1 ora e 32 minuti, collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (acquisizione 2017). Vista della mostra The Great Animal Orchestra, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Parigi, 2016. Foto: © Luc Boegly. Crediti: © Bernie Krause © United Visual Artists.

Bernie Krause e United Visual Artists, The Great Animal Orchestra, 2016, installazione multimediale, 1 ora e 32 minuti, collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (acquisizione 2017). Vista della mostra The Great Animal Orchestra, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Parigi, 2016. Foto: © Luc Boegly. Crediti: © Bernie Krause © United Visual Artists.

Bernie Krause e United Visual Artists, The Great Animal Orchestra, 2016, installazione multimediale, 1 ora e 32 minuti, collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (acquisizione 2017). Vista della mostra The Great Animal Orchestra, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Parigi, 2016. Foto: © Luc Boegly. Crediti: © Bernie Krause © United Visual Artists.

Accurat (Giorgia Lupi, Gabriele Rossi, Nicola Guidoboni, Giovanni Magni, Lorenzo Marchionni, Andrea Titton, Alessandro Zotta), The Room of Change, 2019. Foto: © Gianluca Di Ioia, La Triennale di Milano.

La Nazione delle Piante, a cura di Stefano Mancuso, 2019. Foto: © Gianluca Di Ioia, La Triennale di Milano.

Stephan Bogner, Philipp Schmitt e Jonas Voigt, Raising Robotic Natives, Bottle Feeder, robot con allattatrice stampata 3D, 2016. Courtesy the designers.

Emilija Škarnulytė, Extended Phenotypes, 2017, dalla video-installazione Manifold, Lituania, partecipazione nazionale alla XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, 2019. Courtesy Emilija Škarnulytė.

EOOS, vista dell’installazione Circular Flows, Austria, partecipazione nazionale alla XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, 2019. Foto: © MAK/Georg Mayer/EOOS.

Formafantasma (Simone Farresin, Andrea Trimarchi), Ore Streams, Cubicle 1, 2017. Foto: © IKON. Courtesy Nicoletta Fiorucci, Londra, e Giustini/Stagetti, Roma, con il supporto di Stimuleringsfonds e National Gallery of Victoria.

Thomas Thwaites, Goatman, 2016, con il supporto di Wellcome Trust. Foto: © Tim Bowditch. Courtesy Thomas Thwaites.

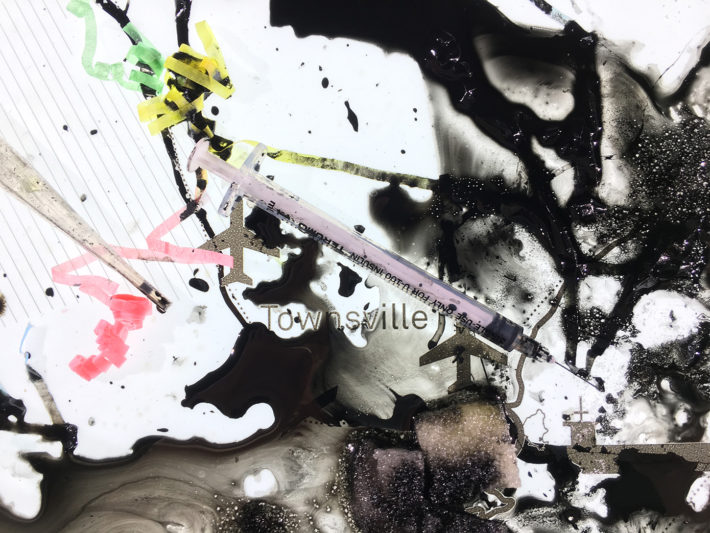

Grandeza Studio, Teatro Della Terra Alienata: Fracking, Australia, partecipazione nazionale alla XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, 2019. Foto: © Grandeza Studio.

Buro Belén (Brecht Duijf, Lenneke Langenhuijsen), SUN+, Unseen Glasses, 2012. Foto e courtesy: © Buro Belén.

Calzatura Adidas Parley Ocean Plastic, 2016. Courtesy Adidas.

Studio Folder (Marco Ferrari, Elisa Pasqual), Italian Limes, progetto che mappa lo spostamento dei confini nazionali a seguito dello scioglimento dei ghiacciai alpini, 2014-18. Foto: © Delfino Sisto Legnani. Courtesy Studio Folder.

Lucy Jones, Seated Design, lana pettinata herringbone, 2017. Courtesy Lucy Jones.

Pettie Petzer e Johan Jonker, Hippo Roller, strumento per la raccolta e il trasporto d’acqua, 1991. Courtesy Hippo Roller.

Rachel Sussman, Llareta #0308-2B31 (2000+ years old; Atacama Desert, Chile), 2008. Dal libro di Sussman The Oldest Living Things in the World, University of Chicago Press, 2014. Courtesy Rachel Sussman.

Note

1 Paola Antonelli, “Broken Nature”, in Broken Nature. XXII Triennale di Milano, catalogo, La Triennale di Milano, Mondadori Electa, Milano, 2019, p. 18.

2 Ivi, p. 38.

3 Cfr. Stefano Mancuso, La Nazione delle piante, Laterza, 2019.