8 Novembre 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Rosa Barba.

Klat #02, primavera 2010.

Il lavoro di Rosa Barba, artista italiana che da molti anni vive in Germania, si sviluppa nelle intersezioni tra mezzi diversi come il film, il sonoro e il testo scritto. Nei suoi film, costruisce narrazioni spesso avvolte da un senso di mistero, che trova un’espressione assai personale in una serie di cortometraggi senza immagini, esperimenti di cinema costruito utilizzando solo testi e sottotitoli. Le opere di Rosa Barba, sempre girate in pellicola, indagano il confine sottile che separa il documentario dalla finzione e compongono universi distopici senza precise coordinate temporali, in cui è quasi impossibile collocare gli eventi, come se ci si trovasse intrappolati in una macchina del tempo.

Partiamo dall’inizio. Sei nata in Sicilia, ma hai lasciato l’Italia molto presto per trasferirti in Germania. Puoi raccontarmi qualcosa di più sulla storia della tua famiglia e sul rapporto con le tue radici italiane?

Sì. I miei genitori sono emigrati in Germania dalla Sicilia. Sono cresciuta in Germania, ma in un interno italiano. A casa si guardavano film italiani, si ascoltavano radio italiane, mentre dai miei amici guardavo e ascoltavo i canali tedeschi. La cultura italiana per me è sempre stata molto familiare, consueta. Il mondo esterno, invece, mi piaceva osservarlo, comprenderlo, entrarci in relazione.

Cosa ricordi della Sicilia?

Le processioni in strada, le feste di matrimonio, le ore passate al balcone con vecchie zie e bisnonne ad ascoltare le loro storie. Continuo ad andarci regolarmente, nulla è davvero cambiato.

Il ricordo più forte della tua infanzia in Italia?

Io che approdo lentamente all’isola, via mare, col traghetto, e mi trovo davanti una Madonna con le braccia aperte che domina l’ingresso del porto. Di anno in anno, si presentava in condizioni sempre peggiori e la cosa mi faceva moltissima impressione.

Rosa Barba, The Empirical Effect, HD da 16mm, 2010. Courtesy: Rosa Barba, Galleria Giò Marconi, Milano e carlier | gebauer, Berlin.

Ti senti ancora molto legata alla cultura italiana?

Sì, ma mi sento maggiormente legata al suo paesaggio.

Ti consideri un’artista italiana o un’artista tedesca?

Non saprei come rispondere. Mi definirei piuttosto un’artista indipendente. Sono cresciuta in Germania, è là che ho studiato. I miei genitori, però, hanno sempre vissuto da italiani. Mi sento italiana se sono in Germania e tedesca se sono in Italia. I miei amici vengono da tutto il mondo e con loro comunico per lo più in inglese.

Hai realizzato alcune tue opere in Italia. Ci vuoi parlare della tua fascinazione per il nostro Paese, magari in relazione a The Empirical Effect, il film che hai girato recentemente a Napoli, ai piedi del Vesuvio?

Ho girato molti dei miei film più lunghi in Italia. Forse perché riesco a osservare il Paese da vicino, pur mantenendo una certa distanza. La società raffigurata in The Empirical Effect vive in condizioni di alta tensione, eppure è paralizzata, sonnambula. Lungo i pendii di quel mostro addormentato che è il Vesuvio, la camorra ha trovato il proprio nascondiglio, mentre un’innumerevole quantità di lavoratori clandestini cinesi ha sviluppato una società parallela e segreta. Il Vesuvio è il protagonista del film, un evento naturale di enorme forza mediatica. Le telecamere seguono le azioni del vulcano, i sismografi rilevano ogni minimo movimento tellurico. I turisti adorano il panorama di questa gigantesca montagna. Non appena la politica ha bisogno di distogliere l’attenzione da fatti che la riguardano, il telegiornale annuncia un’insolita attività del Vesuvio. Qui, la storia si tinge di ironia: l’ultima eruzione è avvenuta nel marzo del 1944, durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Alcuni dei protagonisti di The Empirical Effect furono testimoni di quella catastrofica esplosione. Li ho invitati a recarsi con me al vecchio osservatorio, vicino al cratere. Il Vesuvio è una metafora dei complessi rapporti che intercorrono tra società e politica in Italia. È imprevedibile, potente, sensuale, distruttivo e si situa nell’area più densamente popolata di tutta la costa mediterranea. Nessuno è in grado di controllare questa immensa e seducente forza della natura, che lega gli abitanti e l’ambiente che li circonda con un filo invisibile. Ogni tentativo di domare il vulcano sembra vano. La sua presenza crea un alto grado di consapevolezza nei confronti di tutti gli aspetti della vita, anche dei più marginali. Nel film, poi, c’è anche la magia: rituali esoterici, macchine arcane e disegni cabalistici che dovrebbero contenere la collera del vulcano. Nel progetto, ho costruito una storia attorno al Vesuvio girata durante una prova di evacuazione nell’estate del 2009. Per la prima volta in assoluto, inoltre, all’interno del film si sono potuti ammirare alcuni vecchi documentari di Napoli girati dai fratelli Lumière. Ho lavorato a stretto contatto con l’Osservatorio Vesuviano di Napoli e con alcuni abitanti della cosiddetta zona rossa.

Nel 2008 sei stata invitata da Francesco Bonami a una grande rassegna sull’arte italiana dal titolo Italics. Arte italiana tra tradizione e rivoluzione, 1968-2008, tenutasi prima a Palazzo Grassi, Venezia, e poi al MCA di Chicago. Cosa pensi dell’arte italiana di oggi?

Penso di conoscere meglio i film italiani e meno le opere d’arte. Adoro certi artisti dell’Arte Povera, come Giovanni Anselmo. Comunque, l’opera che preferisco, tra tutte quelle esposte alla mostra Italics, è di un vecchio artista italiano, Salvatore Emblema.

Ultimamente ti sei trasferita da Colonia a Berlino. Che cosa ti ha attratto di questa città?

Ho studiato a Colonia, all’inizio, e poco tempo dopo ho cominciato a lavorare molto all’estero, tra residenze d’artista e progetti vari. Sono stata per alcuni anni ad Amsterdam, invitata alla Rijksakademie. Ho sempre mantenuto una piccola base a Colonia fino a quando, recentemente, ho deciso di spostarla a Berlino. Mi piace molto come città, è stato facile trovarvi uno studio. A Berlino ho incontrato molta gente con cui avevo lavorato all’estero negli ultimi anni che, come me, a un certo punto, l’ha scelta come città.

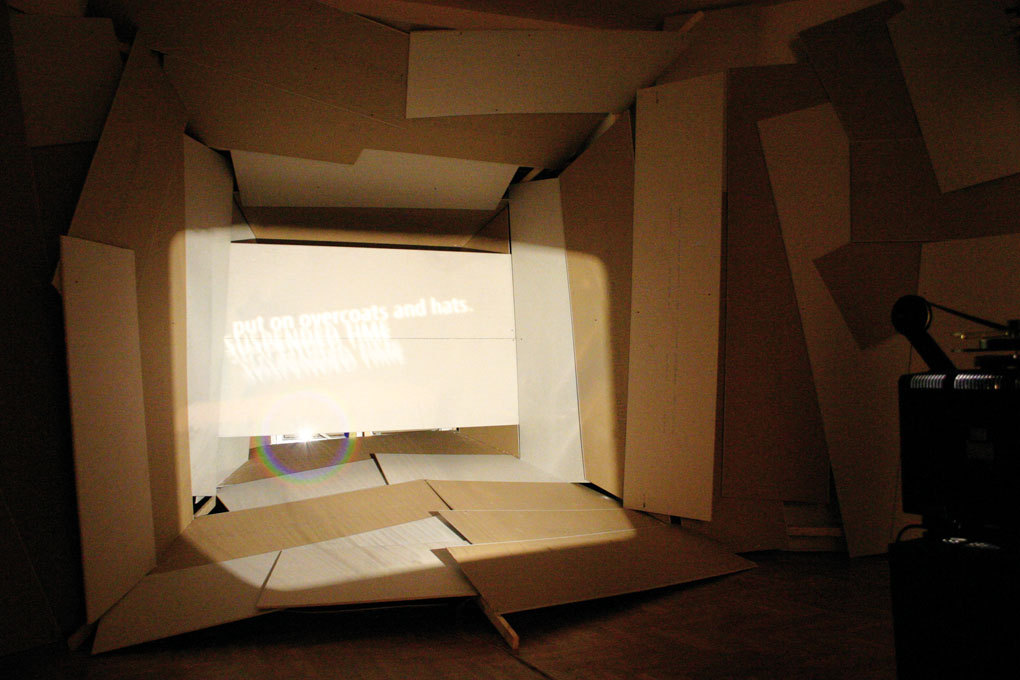

Rosa Barba, Western Round Table, 2007. Courtesy: Rosa Barba, Galleria Giò Marconi, Milano e carlier | gebauer, Berlin.

Prima parlavi del cinema, dei film. Puoi dirmi che cosa ti piace, che genere di film guardi? Vai spesso al cinema? Quanti film guardi ogni settimana? Guardi anche la TV?

Ci sono stati periodi in cui guardavo film tutti i giorni e ne vedevo tantissimi al cinema. Ora meno. Adesso leggo di cinema. E non guardo quasi mai la TV.

Sei sempre stata interessata al film o, all’inizio della tua carriera, hai sperimentato media diversi?

Prima c’è stata la fotografia, poi il film. E, sempre, la musica e il suono.

Ci sono opere di alcuni cineasti che ammiri in particolar modo?

I primi film di James Benning, Robert Frank e Jonas Mekas, ma anche di Pasolini.

Cosa ti ha spinto a occuparti di arte?

Lavoro con la fotografia fin da piccola, da quando ereditai una macchina fotografica. Subito dopo, ho continuato con le immagini in movimento, integrandole in uno spazio definito. Ho lavorato come proiezionista, durante gli studi, e questo ha sicuramente influenzato il mio interesse per le immagini e i macchinari integrati in uno spazio.

Hai studiato arte a scuola? Dove?

All’Academy of Media Arts di Colonia.

Qual è stata la tua prima opera d’arte?

Vivere a casa di altri mentre loro erano via, e vivere le loro vite mentre loro non c’erano. La più interessante era quella del pittore e regista di animazione Hal Clay, a Monaco. Ho iniziato a lavorare usando la sua 16mm Steenbeck. In parallelo, ho realizzato il mio primo book fotografico.

Parlami della tua scelta di usare il film o il video. Cosa ti ha avvicinato al film? Quali sono gli aspetti che ami maggiormente in un mezzo come questo e in che modo è presente nella tua opera?

Ho iniziato a lavorare con la fotografia molto presto, poi sono passata al super 8. All’Accademia di Colonia ho iniziato a lavorare in 16mm, che sentivo naturalmente più affine al mio modo di vedere. Durante una residenza d’artista a Budapest, ho ottenuto lo stesso effetto con una camera che avevo usato all’Accademia. Una camera appartenuta a un filmmaker ungherese che aveva lavorato per i Béla Balázs studios. Da allora, io giro i miei film con quella telecamera. I tentativi fatti con i video non mi hanno mai dato la stessa soddisfazione. In alcune mie opere, utilizzo il materiale filmico come se fosse un elemento fisico in grado di produrre “disegni” nello spazio, associati concettualmente all’immagine che viene proiettata. In film-sculture recenti, come Stating the Real Sublime o Enigmatic Whistler, entrambi del 2009, il materiale prende il sopravvento e guida la macchina: una specie di gesto anarchico. Nel primo, il proiettore è appeso al soffitto tramite la sua stessa celluloide che, muovendosi, crea il sottofondo sonoro. Il materiale e la “storia sonora” cercano cioè di bilanciare fisicamente l’immagine bianca, vuota, dello schermo.

Quindi, in qualche modo, il film non è solamente un supporto che permette all’immagine in movimento di essere proiettata, ma diventa anche un elemento scultoreo. In altre opere, come Machine Vision Seekers, del 2003, il proiettore diventa persino il protagonista dell’opera: si muove autonomamente proiettando l’immagine su pareti diverse della galleria. Qual è l’idea alla base del progetto? C’è una fascinazione particolare per l’oggetto in se stesso? Oppure ti interessa l’effetto visivo della proiezione che si muove attraverso lo spazio? In questo contesto, inoltre, puoi parlarci di Western Round Table?

In genere, preferisco non nascondere il proiettore. Alcune opere devono funzionare come “sculture”, come nel caso di Western Round Table, del 2007. La presenza del proiettore spesso accompagna la presenza di un narratore, e mette l’accento sulla domanda se si tratti di un lavoro di archivio o di finzione. Western Round Table è la mia interpretazione dell’incontro sull’Arte Moderna tenutosi nel deserto del Mojave nel 1949. Un gruppo di uomini, provenienti dagli ambiti dell’arte, della letteratura, della critica, della musica, della scienza, della filosofia e dell’architettura, tra i quali Marcel Duchamp, Frank Lloyd Wright e Gregory Bateson, si incontrò per discutere della pratica artistica contemporanea, del suo retaggio e del suo futuro modernista. La location esatta di questo meeting è sconosciuta. Volevo ergere un monumento enigmatico a questo incontro, trasformando il materiale di partenza, concreto, in qualcosa di astratto, fuori dallo spazio e dal tempo. I due proiettori stanno uno di fronte all’altro e “parlano” nello stesso momento, proiettando loop di un film in 16mm, con un sottofondo di suoni deboli (un basso, una melodia). Contemporaneamente, attraverso delle lampadine, ciascun proiettore riproduce la sagoma ingrandita dell’altro proiettore sulle pareti della galleria, e le loro ombre si stagliano come individui. In Machine Vision Seekers, lo spettatore diventa protagonista dell’opera. Si tratta della storia di un’emigrazione che si svolge in completa oscurità, un gruppo di persone che brancola in un corridoio buio, sottoterra, e che cerca di tornare al punto di partenza. Il testo che fa parte dell’opera gioca con la visualizzazione di nozioni e pensieri in un ambiente invisibile, che abbandona lo schermo bidimensionale. Ho costruito un proiettore che si muove meccanicamente per proiettare le parole, creando la storia con movimenti imprevisti sul muro. Il film è montato “live” nello spazio e dallo stesso spettatore. Lo spettatore può ritrovare negli spazi vuoti il proprio punto di osservazione.

Rosa Barba, Stating the Real Sublime, 2009. Courtesy: Rosa Barba, Galleria Giò Marconi, Milano e carlier | gebauer, Berlin.

Parlami della trilogia Western Round Table, They Shine e Waiting Grounds, del 2007, e del tuo interesse per il deserto del Mojave, in California.

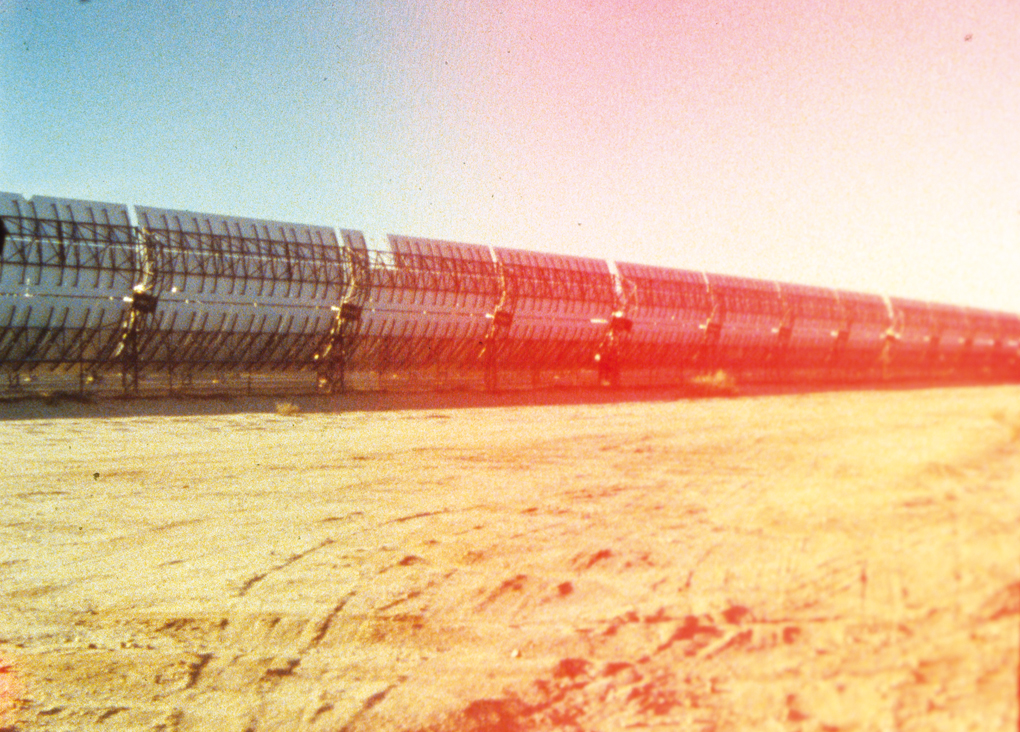

In tutti questi lavori, io vedo i paesaggi come “documenti” in cui ambientare le mie storie. Nel periodo della Seconda guerra mondiale, questa enorme area nel deserto del Mojave divenne un campo di sperimentazione, principalmente a scopi militari. Di conseguenza, il paesaggio è ricoperto di testimonianze sia del nostro futuro – enormi pannelli solari e depositi di pale eoliche –, sia del nostro passato – parcheggi per rimorchi, mucchi di ferraglia e il più grande cimitero di aeroplani al mondo. Waiting Grounds documenta il viaggio di un gruppo di persone attraverso una serie di luoghi abbandonati. I loro dialoghi, e le loro domande riguardanti la funzione dei resti architettonici, si alternano a immagini di questi luoghi, che non sono mai mostrati in piena luce e mai chiaramente visibili. Ho lavorato col paesaggio, che già contiene la sua storia, come scenario a cui aggiungo la mia finzione. I livelli di finzione possono avere diverse dimensioni. In They Shine, c’è un ulteriore livello sonoro che funge da “documento”, al di sopra del livello visivo che mostra la scultura creata dai pannelli solari nel deserto. Il livello sonoro della finzione è ispirato alle interviste con la gente che vive nel deserto e che immagina le possibili architetture future del luogo. Il futuro è importante tanto quanto il passato e il presente. Le nuove idee possono essere messe in relazione ai momenti storici e offrirti tutta una serie di nuove possibilità.

Mi è sempre piaciuta la combinazione di visivo e sonoro nei tuoi film. È come se tu cercassi di raccontare due storie diverse, sia fondendo immagini e audio sia contrapponendoli completamente. Che cosa viene prima, l’immagine o la narrazione? Scrivi tu stessa la sceneggiatura o ti appropri di storie già esistenti?

Io scopro le mie storie scrivendole, nel momento in cui trovo informazioni su determinati luoghi, persone, società, etc. Per me le storie non sono necessariamente il contenuto dei miei lavori, ma piuttosto lo strumento con cui raccontare i diversi aspetti dell’esistenza. Ciascun oggetto, luogo, macchina ed essere umano è parte di un allestimento che io cerco di raffigurare e guardare da una certa prospettiva. Cerco sempre di allargare questa prospettiva, senza perdere di vista la storia. Ci sono anche interruzioni e salti temporali, perché la linearità non sempre è utile a trovare lo schema connettivo di tutti gli elementi. Sono ancora un’amante dei film, ma a giocare un ruolo fondamentale, nel modo in cui vivi la storia, sono l’architettura cinematografica, il luogo in cui ti siedi e vedi il film, i proiettori, l’odore e l’intensità della luce del proiettore. Quando lavoravo come proiezionista in un cinema di Colonia, durante gli studi, una volta mixai le tre bobine di un film. Proiettai la fine del film a metà e la metà alla fine. Nessuno se ne accorse. Penso che questo mi abbia dato un’idea completamente nuova delle potenzialità del cinema.

Puoi parlarci del ruolo della musica nel tuo lavoro? Come la scegli? L’hai mai composta personalmente?

Di solito lavoro con un compositore o con un piccolo gruppo di compositori, tutti molto vicini al mio lavoro, che comprendono intuitivamente gli argomenti delle storie. Cerco di coinvolgerli il prima possibile in un progetto. Di solito includo anche registrazioni d’ambiente, spesso fatte da me, e suono io stessa alcuni nuclei sonori. Jan St. Werner, che è il mio principale collaboratore per la parte sonora, è un musicista, ma anche un paziente ascoltatore di musica. Lui cerca di sentire che cosa il film sta cercando di raccontare, enfatizzando determinati aspetti della storia. Tuttavia, non mi dispiacciono nemmeno momenti musicali espliciti, per cui sono felice di lasciar lavorare i musicisti sulle loro composizioni, per quanto io cerchi di mantenere l’atmosfera complessiva aperta e a-musicale. La collaborazione con Jan St. Werner, talvolta insieme ad Andi Thoma, dura da ormai tredici anni e so che lui comprende le mie opere in una maniera che non richiede molte spiegazioni.

Come scegli i soggetti dei tuoi film?

Li trovo passando del tempo sul posto e parlando con la gente. Per la maggior parte, si tratta di persone anziane che vivono in quel luogo da molto tempo. Cerco di scoprire cose che stanno per essere dimenticate e di ricostruirle dal mio punto di vista, carpendo quante più informazioni possibili dai nativi.

Rosa Barba, Coro Spezzato: The Future lasts one day, 2009. Courtesy: Rosa Barba, Galleria Giò Marconi, Milano e carlier | gebauer, Berlin.

La tua opera filmica passa da film molto visivi, sospesi tra documentario e finzione, a opere basate esclusivamente sui testi. Potresti parlarci di queste due tipologie di film?

C’è una linea sottile che separa la finzione dalla realtà e, di base, entrambi i termini si fondano spesso su gerarchie e stereotipi dominati da strutture di potere, come possono essere i governi e i media. Quando cerco di trovare un argomento per un’opera, cerco informazioni che non siano chiaramente documentate e faccio riferimento a traduzioni orali, storie, opinioni e documenti che non sono sotto i riflettori. In questo modo, riesco a trovare storie non convenzionali che molto rivelano di una certa società o di un certo paesaggio. In alcune opere, ometto le immagini e lascio il testo come unica informazione visiva, così da minimizzare e concentrare il messaggio. Queste opere tendono a essere più concettuali.

Parliamo dell’opera Coro Spezzato: The Future lasts one day, che hai proiettato alla 53.Biennale di Venezia. Perché hai deciso di presentare proprio quest’opera? Puoi guidarci attraverso la sua genesi, dal primo giorno fino al suo completamento?

L’installazione è costituita da cinque proiettori in 16mm che formano un coro. L’idea che sta dietro all’installazione è lo stile policorale veneziano del tardo Rinascimento e del primo Barocco, uno stile musicale che coinvolgeva cori separati tra loro e che cantavano in alternanza. La costruzione teocentrica del mondo stava per essere lentamente sostituita da un’idea umanistica di realtà, e ai cori era permesso anche di fare riferimento alle idee. Le liriche, proiettate in forma di frammenti di testo, si fanno portatrici di idee per il futuro, e analizzano lo status quo tramite una moltitudine di voci. I proiettori sono coordinati fra loro e accelerano o rallentano seguendo il testo. Seguono infatti un ordine coreografato, immortalano un momento particolare e lo trasformano in una coreografia muta. Era molto tempo che avevo questo lavoro in mente, ma non riuscivo a immaginarmi la maniera migliore per sincronizzare i proiettori in questo modo particolare, grazie al quale creano un “canto senza parole”, semplicemente andando più veloce o più lentamente. Quando Daniel Birnbaum mi ha invitata alla Biennale di Venezia, ho pensato che sarebbe stato il luogo perfetto per quest’opera, perché si trattava proprio del luogo che aveva originato l’idea. Sono riuscita a realizzarla con l’aiuto di un programmatore, del mio tecnico e di un processo di montaggio molto matematico, ideato da me, che mi è costato circa sette mesi di dedizione assoluta.

Com’è stata la tua esperienza alla Biennale di Venezia, probabilmente il più importante evento artistico al mondo?

Di sicuro è stato un grande onore partecipare a questa esposizione. Per la maggior parte del tempo, sono stata occupata con questa opera nuova e complessa e me ne sono sempre stata nel mio spazio espositivo durante l’installazione, ma dopo l’inaugurazione mi sono proprio goduta sia la Biennale sia la città.

Ho visto per la prima volta una tua opera nel 2006, a Berlino, da Croy Nielsen, che all’epoca era un piccolo spazio espositivo ospitato in uno sperduto appartamento di Berlino Est. In occasione di quella mostra, hai collaborato con David Maljkovic. Cosa puoi dirmi di quella mostra e di quella collaborazione?

David costruì una scultura cinematica su cui io proiettai il mio film in 16mm It’s gonna happen, che a livello sonoro si presentava come una conversazione telefonica cospirativa, e a livello visivo come un’indagine parallela su ciò che stava accadendo attorno. La mostra fu proprio una bella esperienza, poiché l’installazione si svolse in un’atmosfera molto intima, nell’appartamento di Croy Nielsen. Ci sorprese moltissimo il fatto che, come se niente fosse, il giorno dell’inaugurazione arrivò e vi parteciparono qualcosa come quattrocento persone.

Ultimamente hai collaborato di nuovo con David per il progetto Handed Over, a Dublino (2008). Parlami di questo scambio.

David e io ci siamo incontrati alla Rijksakademie di Amsterdam, dove abbiamo continuato a scambiarci idee. In occasione di una mostra che organizzai nel mio studio di Amsterdam, intitolata Telegram, invitai alcuni artisti con cui avevo collaborato spesso negli anni precedenti. Fu un bell’evento che durò tre giorni e tre notti. Fu lì che decidemmo di legare uno dei miei film a una struttura che David aveva costruito. In quell’occasione, Henrik Nielsen vide il risultato della nostra collaborazione e ci invitò a Berlino. Al Project Art Center ci chiesero di creare una collaborazione ex novo. Così iniziammo una conversazione via e-mail, una specie di romanzo epistolare. Nel frattempo, spedivamo una camera super 8 da Zagabria a Stoccolma, dove vivevamo all’epoca, avanti e indietro. Non sapevamo ciò che l’altro aveva filmato quando arrivava la telecamera. Le immagini si sviluppavano in modo autonomo da entrambi i lati.

Ci sono altre collaborazioni in vista?

Per ora nulla, ma potrà succedere.

Outwardly from Earth’s Center è un ottimo esempio del modo in cui mescoli fatti e finzione. Raccontami di questa esperienza.

Fatti e finzione, spesso, sono difficili da distinguere. Nel caso di Outwardly from Earth’s Center, ci confrontiamo con situazioni concrete, o comunque verosimili, in cui una popolazione affronta un pericolo imminente difficile da individuare, legato al fatto che la superficie su cui essi abitano è in movimento. I miei film si svolgono in luoghi che possono essere usati come metafore per “utopie realizzate”. Qui l’Isola diviene la metafora di un’idea. I luoghi, così come la loro narrazione, affondano le proprie radici all’interno di substrati differenti. È come ascoltare una voce proveniente da una piccola porzione di società che si riforma di continuo e lo fa anche chiedendo costantemente allo spettatore di prendere una nuova posizione. Lo spostamento è la possibilità.

Quanto impieghi normalmente a montare un film?

Il montaggio mi richiede un periodo di assoluta concentrazione, che dura più o meno un paio di mesi. Tendo sempre a tornare indietro e a rimontare i film dopo averli proiettati la prima volta.

Rosa Barba e David Maljkovic, It’s gonna happen, 2006. Croy Nielsen, Berlin. Courtesy: Rosa Barba e David Maljkovic

Nel 2008 ti è stato commissionato un web project dalla Dia Art Foundation, cui hai dato il titolo Vertiginous Mapping. Che cosa ti ha convinta a farlo?

Di solito nei miei film utilizzo metafore che fanno riferimento a una posizione politica. Nel mio web project per Dia, per la prima volta ho prodotto un film per il web, e mi è piaciuto moltissimo. Ho visto questa esperienza come un modo particolare di montare e leggere il materiale di partenza. La faglia di Alkuna in Vertiginous Mapping – una minaccia letterale, fisica – è una metafora del potere sfrenato delle aziende, che distruggono le risorse naturali e spostano le case della gente come fossero di loro proprietà. Nel mio lavoro io non osservo la realtà, ma la reinterpreto in una chiave ben precisa prendendo decisioni che sono soltanto mie. Non pongo questioni critiche, ma cerco di inventare una nuova utopia. Cerco cioè di mostrare i meccanismi politici e sociali in contrapposizione ai meccanismi tecnici, già di per sé fragili. Il paradosso risultante da una tale tensione è usato per formulare una soluzione utopica al problema, una sorta di magia che ferma il tempo e offre una visione al rallentatore di alcuni aspetti della realtà, che solitamente rimangono nascosti.

Mi dici qualcosa del tuo lavoro in corso al Centre international d’art & du paysage di Vassivière?

È un lavoro di Land Art che funziona artificialmente, ma che fa riferimento al paesaggio naturale, misterioso e affascinante, che circonda il centro artistico di Vassivière. È un intervento di tipo scultoreo, mi limito a dare risalto ad aspetti della location che altrimenti rimarrebbero nascosti o che sfuggirebbero. Ho creato un allestimento di macchine che trasforma il centro artistico in un proiettore gigantesco, in grado di proiettare il paesaggio che lo circonda.

E cosa mi dici dello Shanghai-container?

Sono stata invitata dallo Skor di Amsterdam a realizzare un lavoro sullo spazio pubblico destinato al nuovo porto di Rotterdam. A partire da questa primavera, un container, che ho trasformato in cinema, partirà per Shanghai e spedirà in Cina via mare il mio film A Message to Shanghai. Il film sarà prodotto a Rotterdam con l’aiuto della variegata popolazione che vive nella zona del porto.

A partire dal 2004, hai prodotto una bellissima pubblicazione periodica chiamata Printed Cinema. Come è nato il progetto? Lo vedi come un progetto separato o piuttosto come un completamento delle tue opere filmiche su un altro medium?

Printed Cinema (2004-2008) – dieci pubblicazioni periodiche a cadenza irregolare – è un progetto, parallelo al mio lavoro audiovisivo, che estende la mia personale riflessione sull’essenza della cinematografia. I vuoti, le ellissi, la dialettica tra le immagini sono essenziali a questo riguardo. In Printed Cinema, ho cercato di portare i miei film su carta stampata. Questo concetto viene palesato nel principio del montaggio, così come nelle opposizioni tra film e stampa, tra testo e immagine. In questo modo, l’intenzione di Printed Cinema è di oltrepassare i limiti di un libro d’artista. Ciascun numero fa riferimento a un mio progetto e allo stesso tempo funge da apparato critico rispetto a un progetto precedente. Ma i singoli numeri possono anche vivere di vita propria. Volevo che le riviste iniziassero un loro percorso attraverso la distribuzione. Ciascuna rivista è apparsa in un luogo legato a una mia mostra, ed era disponibile gratis, per un certo periodo, in quantità limitata. Vedevo la distribuzione come un modo di allestire “proiezioni” nei diversi luoghi in cui ero stata presente con il mio lavoro. La “proiezione” continuava gratis fino a che la rivista non scompariva.

Rosa Barba, Photo machine, 2006

Rosa Barba, They Shine, 35mm, 2007. Courtesy: Rosa Barba, Galleria Giò Marconi, Milano e carlier | gebauer, Berlin

Rosa Barba, Waiting Grounds, 16mm, 2007. Courtesy: Rosa Barba, Galleria Giò Marconi, Milano e carlier | gebauer, Berlin.

Rosa Barba, Outwardly from Earth’s Center, video da 16mm, 2007.