6 Marzo 2020

L’artista israeliana Gili Lavy è nota per le sue videoproiezioni ambientali che indagano il rapporto tra luoghi, individui e credenze. Non a caso, come location per le sue opere Lavy predilige siti densi di storia. Dal 6 novembre all’8 dicembre 2019, nel contesto della BAM (Biennale Arcipelago Mediterraneo), Lavy è tornata a esporre a Palermo, città a lei cara e con una storia millenaria di stratificazioni culturali; le sue opere erano già state ospitate dal capoluogo siciliano nel 2017, durante il Festival delle Letterature Migranti, e nello specifico a Palazzo Chiaromonte-Steri, ex sede dell’Inquisizione spagnola. Nell’ultima occasione, invece, la location è stata l’ex-convento della Magione, voluto dall’ultimo re normanno alla fine del XII secolo, all’interno dell’antico quartiere arabo della Kalsa. Abbiamo incontrato Gili Lavy in un altro ex-convento, quello di Santa Caterina d’Alessandria, dove per oltre sette secoli le suore domenicane vissero in clausura, separate dal resto del mondo: un luogo dall’atmosfera autentica, aperto al pubblico per la prima volta nel 2017 e vicino alle tematiche affrontate dall’artista nella videoinstallazione La mère divine.

Partiamo da La mère divine (2015), una delle tue opere più esposte, finalista nel 2017 al Premio Mario Merz di Torino.

Si tratta di un’installazione video su due schermi girata nel monastero di Ratisbonne, a Gerusalemme, la città dove sono nata e cresciuta, nella quale convivono quattro fedi e molte credenze. Il monastero ha sempre esercitato su di me un grande fascino. Ogni giorno, andando a scuola, percorrevo lo spazio esterno di questo luogo ed ero incuriosita da questa istituzione religiosa così iconica. Oggi mi rendo conto che il mio interesse era in parte legato alla sua collocazione nel cuore di Gerusalemme, accanto alla prima scuola ebraica per ragazze d’Israele, a una sinagoga e alla Casa degli Artisti, costruita nel 1880 da un arabo facoltoso. Fu voluto a metà dell’Ottocento da un ebreo convertito al cattolicesimo, e ha attraversato fino a oggi diverse transizioni: è diventato prima un orfanotrofio, poi il quartier generale di un reggimento di artiglieria austriaco, durante la Prima guerra mondiale, quindi alloggio per pellegrini, e oggi, infine, il campus della facoltà di Teologia del Vaticano. È uno dei tanti siti eccezionali che si possono trovare a Gerusalemme, costruiti prima che diventasse la capitale d’Israele.

Gili Lavy, La mère divine, video installazione su due schermi, fotogramma, 2015. Courtesy Gili Lavy.

In La mère divine assistiamo alla quotidianità di alcune donne all’interno di un’istituzione religiosa, una routine fatta di preghiere, canti e pasti frugali.

Sì, lo spettatore si ritrova a osservare le protagoniste in una condizione di completa devozione, praticamente assoggettate alla religione. Volevo mostrare le donne nel loro cammino di fede e di lutto, in una fase in cui non c’è più quasi nessuna ricerca interiore riguardo al senso del luogo o al significato di questi sentimenti. Alla base della mia ricerca c’è una domanda: cosa significano in sé certi rituali? Volevo anche indagare le transizioni all’interno dell’istituto nel corso dei secoli, sia come luogo di culto, sia in quanto rifugio in una terra che subiva cambiamenti religiosi e territoriali, al fine di ribaltare le prospettive, modificare i rituali e mettere in discussione le strutture classiche del pensiero.

Le tue installazioni mostrano spesso gruppi di individui isolati dal mondo. Puoi spiegarcene il motivo?

Uno dei temi alla base della mia ricerca è la migrazione, non solo nella definizione classica, ma come rappresentazione di un movimento costante, della mutevolezza, dello sradicamento, e in generale della realtà intesa come la più precaria delle percezioni mentali. In particolare, un concetto su cui lavoro è quello di “post-trauma”, ovvero l’arco di tempo che segue un evento drammatico o una catastrofe. Tendo a concentrarmi su questo momento specifico, facendo solo un cenno a ciò che è accaduto e focalizzandomi sulle conseguenze, su ciò che è rimasto o su ciò che manca. I gruppi protagonisti delle mie installazioni si trovano spesso fuori dal loro ambiente e vivono in una condizione di estraneità. Hanno in comune un senso di spaesamento che li opprime e una quotidianità fatta di rituali quasi tribali; le loro interazioni richiamano situazioni a volte reali e altre volte inventate.

Credi che esistano delle somiglianze, dal punto di vista culturale, tra Palermo e la tua città d’origine?

Direi di sì. Con Palermo ho un rapporto magico. Ho avuto l’onore di scoprirne il fascino nel 2017, in occasione di una mia personale a Palazzo Chiaromonte-Steri, curata da Agata Polizzi e dalla Fondazione Merz. La mentalità mediterranea, i mercati, la vita di strada, il caldo e soprattutto la mescolanza di identità, cibo, culture e storie, tutto ciò rende Palermo e Gerusalemme città uniche. Gerusalemme è costruita su quattro religioni diverse, con quattro quartieri differenti; Palermo è costruita attorno a quattro mercati principali. Inoltre, anche se in modi molto diversi, entrambe le città sono state luoghi di terrore, e credo che abbiano molto in comune in termini di traumi e sopravvivenza. Gerusalemme e Palermo sono il risultato di migrazioni e della combinazione di diverse identità culturali: arabe, ebraiche, spagnole, greche e altre ancora. Ciò si riflette anche nella mia ricerca, ed è anche per questo che mi interessa Palermo.

Bambini ebrei sfollati dalla colonia di Gush Etzion giocano nel cortile del monastero di Ratisbonne, 1949. National Photo Collection of Israel, Photography Department, Goverment Press Office.

Parlaci della comunità ritratta in Autumn Clouds (2014).

Autumn Clouds esplora la condizione post-traumatica tramite gli occhi di un gruppo di orfani, ed è ambientato in un luogo sconosciuto, una sorta di spazio mentale. È appena accaduto un evento drammatico, non si sa quale. Non c’è una soluzione al problema e tutto è permeato da un forte senso di incertezza. Mettendo in scena sacramenti e rituali che vengono più intuiti che visti, l’opera indaga il significato della fede in un mondo pieno di tensione, perdita e violenza, e lo fa attraverso lunghi momenti di “vuoto” che vogliono sottolineare l’assenza di una scelta.

Anche Absence (2016) mostra una comunità in una situazione difficile dai contorni onirici.

Absence è stata realizzata quasi tre anni dopo Autumn Clouds. Ritrae il viaggio di un gruppo di rifugiati all’interno di una realtà limitata da vincoli sociali e religiosi. Nell’antica religione immaginaria da me rappresentata, chiamata Mastane, si crede nella santificazione patriarcale, per cui il defunto diventa un santo. Usando una lingua inventata per l’occasione, il video racconta di un viaggio di ritorno estenuante dalla Terra Santa, un viaggio che è più lungo e difficile del previsto.

Un viaggio senza fine?

Un viaggio alla ricerca di ciò che forse non può essere trovato. In tutti i miei lavori queste comunità appaiono molto distaccate da ciò che vivono. Tutti i miei personaggi rappresentano uno stato dell’essere deteriorato all’interno di un paesaggio romantico. Penso ai quadri del Romanticismo, nel quale temi molto profondi si accordano a paesaggi di struggente bellezza.

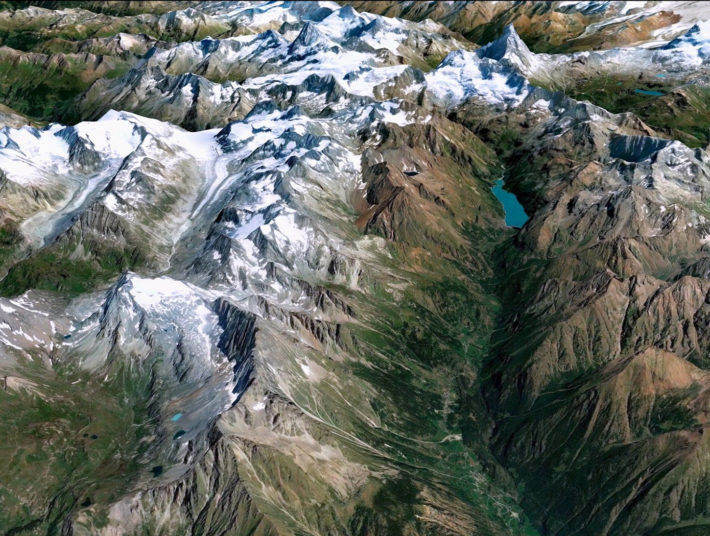

In Acreage (2018), un gruppo di giovani si confronta con un paesaggio ostile e innevato: è anche questo il risultato di un evento spiacevole?

Acreage è un’installazione su tre schermi che riflette sui vari significati di una terra considerata soltanto in quanto “territorio”. Un gruppo di rifugiati si trova in montagna, in un luogo indefinito nel quale ci si deve trattenere per ragioni sconosciute. Nei miei lavori il momento post-traumatico tende spesso a identificarsi con le conseguenze di un disastro. Sono cresciuta in una realtà simile e ho voluto ricreare la condizione di tensione psicologica che caratterizza un territorio violento. In tutte le mie opere, dietro l’atmosfera tranquilla si nasconde sempre una minaccia. Per me il momento post-traumatico è essenziale, è la rappresentazione di una catastrofe avvenuta, il momento in cui tutto è già accaduto e ci ritroviamo circondati dagli effetti prodotti da un fatto, davanti a una nuova realtà. E di fronte a tutto ciò, lo spettatore è lasciato a sé stesso, non gli vengono forniti indizi o chiavi di lettura.

Gili Lavy, Acreage, video installazione su tre schermi, fotogramma, 2017-18. Courtesy Gili Lavy.

In Acreage, il paesaggio ha un ruolo centrale.

Sì, decisamente. Il senso di vuoto, di spaesamento, è difficile da trasmettere, ma quando iniziai a immaginare Acreage, pensai subito che un gruppo di persone sulle Highlands scozzesi potesse rendere bene l’idea. Le riprese in quella regione sono state un’esperienza molto forte. Non avevo programmato di filmare anche i venti freddi che soffiavano sul set, ma poi mi sono resa conto che erano un elemento fondamentale. La natura ha giocato un ruolo molto importante nella costruzione dell’opera. In Acreage, gli esseri umani sono come il vento: arrivano, passano e ci dicono molto con il loro silenzio. Anche in questo lavoro ritorno sui concetti di assenza e invisibilità, e metto in discussione l’idea di confine, un elemento costante di disputa e tensione. Ho trattato la terra come un archivio, lasciando lo spettatore di fronte a uno spazio misterioso, senza punti di riferimento.

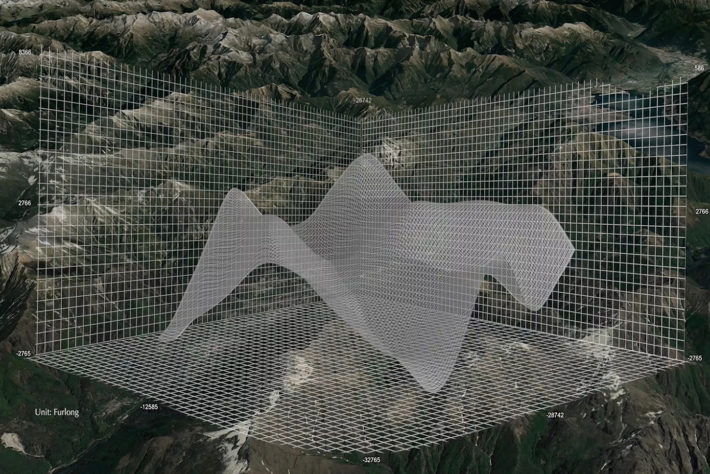

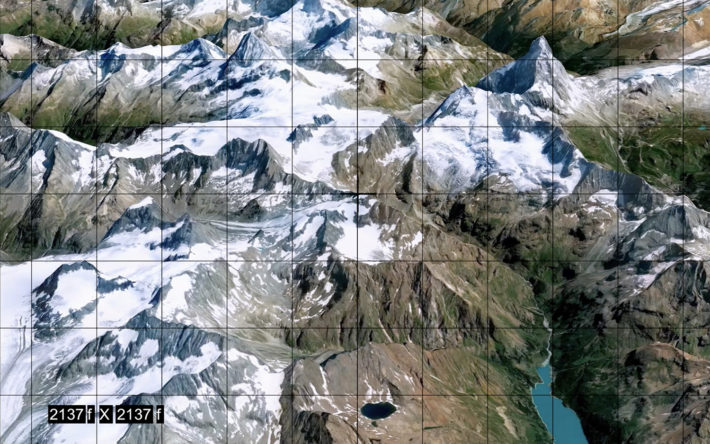

Furlong (2019), il tuo ultimo lavoro, esposto a Palermo nell’ambito della BAM, mostra una scansione digitale della superficie terrestre. In cosa consiste quella che definisci la ricerca di una terra nullius?

Terra nullius è una locuzione latina che significa “terra di nessuno”. Nel diritto internazionale descrive un territorio che non appartiene a nessuno e che può essere annesso dalla prima nazione che lo scopre, secondo la logica del “chi trova tiene”. Il furlong è una misura di distanza del sistema imperiale britannico. L’opera esplora l’atto di misurare un terreno, operazione strategica e meccanica che si traduce nella ricerca frenetica di una terra incontaminata, forse immaginaria. È un viaggio nel tempo e nello spazio in cui si scopre che i cambiamenti storico-politici hanno lasciato il segno nella struttura geologica del nostro pianeta. Mi sono concentrata sulle immagini di terre nelle quali l’elemento post-traumatico è determinante, per riflettere sia sulle catastrofi geologiche sia su quelle politiche. L’idea era di mettere in discussione la necessità di creare dei confini tra territori. Tutto è affidato all’ambiente: paesaggi rurali, montagne primordiali e luoghi antichi evocano uno spazio post-apocalittico che non ha precise coordinate geopolitiche. Furlong è come se mettesse in scena la terra nella sua essenza, isolandola da qualsiasi fenomeno sociale e politico.

A cosa stai lavorando ora?

Al momento sono alle prese con una grossa commissione, un video su più schermi che porta avanti l’indagine sulla necessità di creare confini politici, e lo fa adottando gli strumenti utilizzati per mappare la natura. Per il resto, continuo a collaborare con fondazioni e altri enti. Mi piacerebbe molto poter lavorare a più stretto contatto con l’Italia.

Gili Lavy, Furlong, video installazione su più schermi, 2019. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Furlong, video installazione su più schermi, fotogramma, 2019. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Furlong, video installazione su più schermi, fotogramma, 2019. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Furlong, video installazione su più schermi, fotogramma, 2019. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Acreage, video installazione su tre schermi, fotogramma, 2018. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Acreage, video installazione su tre schermi, fotogramma, 2018. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Absence, video installazione su uno schermo, fotogramma, 2016. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Absence, video installazione su uno schermo, fotogramma, 2016. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Absence, video installazione su uno schermo, fotogramma, 2016. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Absence, video installazione su uno schermo, fotogramma, 2016. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Absence, video installazione su uno schermo, fotogramma, 2016. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, Autumn Clouds, video installazione su uno schermo, fotogramma, 2014. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, La mère divine, video installazione su due schermi, fotogramma, 2015. Courtesy Gili Lavy.

Gili Lavy, La mère divine, video installazione su due schermi, 2015. Courtesy Gili Lavy. Foto: Renato Ghiazza.

Gili Lavy, Absence, video installazione su uno schermo, 2016. Courtesy Gili Lavy.