23 Settembre 2021

Jason Fulford ha gli occhi azzurri e sorride spesso. Non perde mai la calma. È gentile, paziente, non fa mai osservazioni scontate. Lo scorso giugno, all’inaugurazione della sua mostra milanese a Micamera intitolata Picture Summer on Kodak Film, come la monografia pubblicata da Mack nel 2020, indossava una mascherina camouflage rosso, verde, blu e rosa e teneva in mano un frisbee azzurro. Fulford è una delle personalità più interessanti del mondo della fotografia americana: ha una mente effervescente, è colto e possiede un grande senso dello humor. È book designer, editore (ha fondato nel 2000 la J&L Books), e come fotografo ha all’attivo una decina di libri (i più famosi sono Raising Frogs for $$$, The Mushroom Collector e Hotel Oracle); ha vinto la Guggenheim Fellowship e le sue immagini sono comparse su The Atlantic, Harper’s, The New Yorker, The New York Times e The New York Times Magazine. La sua ultima fatica è Photo No-Nos (Aperture, 2021), un libro nel quale ha chiesto ad artisti, editori, critici e curatori quali fossero i loro tabù in fotografia. Ci sono i contributi, tra gli altri, di Joel Meyerowitz, Vince Aletti, Nadav Kander, Alec Soth, Duane Michals, Mark Steinmetz, Alex Webb, Taryn Simon, John Gossage e Guido Guidi. Ne è venuto fuori un libro sorprendente che riporta una lista di oltre centocinquanta soggetti che, secondo alcuni, non si dovrebbero o vorrebbero fotografare. Si va dalla A di Abandoned Buildings alla Z di Zoom Screenshot. Alla C, tra le altre cose, abbiamo Current & Political Topics. Alla P c’è anche Pickup Trucks. Alla S, A Shoe Left Behind After a Disastrous Event. Per la Y c’è Yakuza. Un tema intrigante che, come dice Fulford nell’introduzione, nonostante la cornice tutta “in negativo”, evidenzia le ragioni per le quali le persone sono spinte a creare immagini. È questa la porta di ingresso che abbiamo usato per entrare nello strano mondo di Jason Fulford.

Photo No-Nos: Meditations on What Not to Photograph, a cura di Jason Fulford, copertina, © Aperture, 2021.

Da dove nasce l’idea di questo libro?

È da tempo che discuto di questo tema con alcuni amici colleghi; tra fotografi è abbastanza comune parlare di quali siano i cliché o i migliori scatti di ciascuno; riflettere su questo tipo di argomenti fa parte del processo artistico stesso: è normale ragionare sul proprio lavoro e chiedere reazioni ad altre persone. Ed è un fatto: ci sono immagini che inizi a scattare e continui a farlo, mentre altre immagini smettono di interessarti. Il punto è capire perché.

Che cosa hai chiesto ai colleghi?

Domande molto semplici: “Ci sono cose che ti imponi di non fotografare?”, “C’è qualcosa che non hai mai fotografato?”, “Che cosa hai smesso di fotografare?”, “Che regola ti eri fissato che poi hai infranto?”.

È un libro di istruzioni per l’uso?

No, per nulla. L’approccio non è dogmatico e non dice al lettore cosa sia giusto fotografare e cosa no. C’è stata una generazione di insegnanti che dava agli studenti liste di soggetti da evitare; lo facevano a fin di bene, per far capire che si potevano scattare immagini più interessanti dei soliti stereotipi, ma ora le cose sono cambiate; anche gli artisti non ragionano più così, non si pongono limiti creativi, stilistici o di linguaggio. Fare questo libro è stato soprattutto ascoltare le storie e le esperienze di ciascuno.

Come hai scelto i nomi?

Ho iniziato dai fotografi che conoscevo personalmente. Poi, durante il primo lockdown, ho contattato anche giovani fotografi che non avevo mai incontrato, cercandoli in ambiti dove il mio lavoro non mi aveva mai portato. Ho passato giorni interi su internet studiando il lavoro di nuovi autori.

Perché pensi che questo approccio “negativo” possa rendere il tema interessante?

La prima volta che ho proposto questo libro ad Aperture è stato sei o sette anni fa; erano d’accordo a pubblicarlo, ma sono io che ho scelto di abbandonare il progetto perché l’argomento, anche solo a pensarci, mi condizionava negativamente.

In che senso?

Mi aveva letteralmente paralizzato; per ogni fotografia mi domandavo sempre se fosse giusto o meno farla. Mi chiedevo ossessivamente: sarà troppo artefatta, troppo sentimentale o magari troppo bella? Sono andato avanti così per mesi e a un certo punto mi sono detto che non potevo fare questo libro.

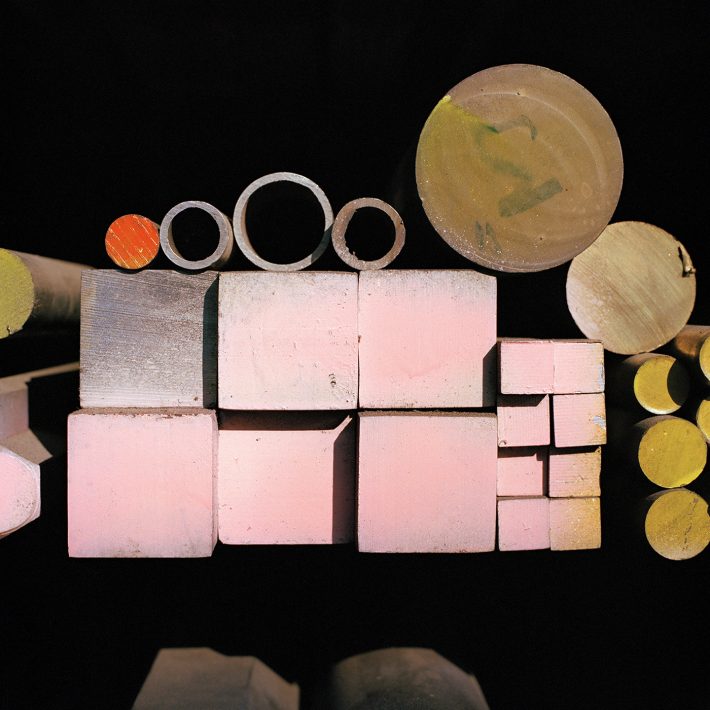

Jason Fulford, foto tratta da Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Che cosa ti ha permesso di tornare sull’idea?

Ho ammorbidito un po’ il mio approccio. Qualcuno lo dice nel libro: puoi scattare comunque e interrogarti in un secondo momento su quello che hai fatto. Puoi fare la foto e poi scartarla, non mostrarla a nessuno. Questa è un’altra domanda che ho fatto: “C’è un’immagine che non hai mai mostrato a nessuno?”.

Il libro contiene una lunga lista di parole in ordine alfabetico. Le hai estratte dai testi che hai ricevuto oppure ogni fotografo ha fatto la sua lista?

Entrambe le cose. E uno degli aspetti che mi piace di più di questo libro è legato a questa scelta: mettendo le parole in ordine alfabetico, si formano associazioni casuali a volte molto interessanti e divertenti.

Quali sono i soggetti “proibiti” che ti hanno colpito di più?

Da ciascuno ho ricevuto ciò che desideravo, è un libro che non avrei mai potuto scrivere da solo e sono molto contento del risultato. Qualcuno ha scritto di non voler fotografare gatti, altri metafore, altri ancora hanno parlato di certe operazioni commerciali; c’è chi ha detto le celebrità, gli autoritratti, le mani, i gesti stereotipati; c’è lo street photographer che non chiede mai il permesso di ritrarre le persone e quello che, invece, non scatta senza farlo.

Nel libro si trovano due inserti di immagini. Ognuna ha una didascalia e un numero di pagina. Come sono state scelte?

Sono le immagini che ogni fotografo mi ha mandato come esempio di quando ha violato una regola che si era imposto. Io poi ho aggiunto una frase tratta dai loro testi: una frase che non si riferisce direttamente alla fotografia e che crea un nesso interessante. Non è indicato il nome dell’autore, bensì il numero di pagina in cui si trova il suo intervento; è un’idea presa da Nadja, un romanzo di André Breton dove sono inserite diverse immagini alle quali è associato un numero di pagina: se uno va alla pagina trova, nel racconto, un riferimento alla fotografia. È un altro modo di navigare nel libro.

Pensi che questo libro faccia capire in che cosa crede ciascun fotografo?

Dipende dagli interventi. Ce ne sono di leggeri e di più impegnativi. Quello di Roger Ballen, per esempio, si conclude così: “Mi è chiaro che, in questo momento storico, una grande percentuale di artisti e fotografi contemporanei non sia interessata a passare dall’analisi di una serie di temi imposti dai media a una riflessione sul mistero che riguarda la nostra breve esistenza su questo pianeta”.

E tu, hai una lista?

Ne ho una molto lunga. L’ho fatta leggere a mia sorella e mi ha detto che sembra descrivere esattamente il mio lavoro (ride).

Che effetto ti ha fatto sentirtelo dire?

Ha toccato qualcosa di profondo; forse mi ha fatto sentire in colpa per le cose da cui sono attratto. Non so. Probabilmente, ciò che cerco di evitare razionalmente è anche ciò che, inconsapevolmente, mi affascina.

Jason Fulford, foto tratta da Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

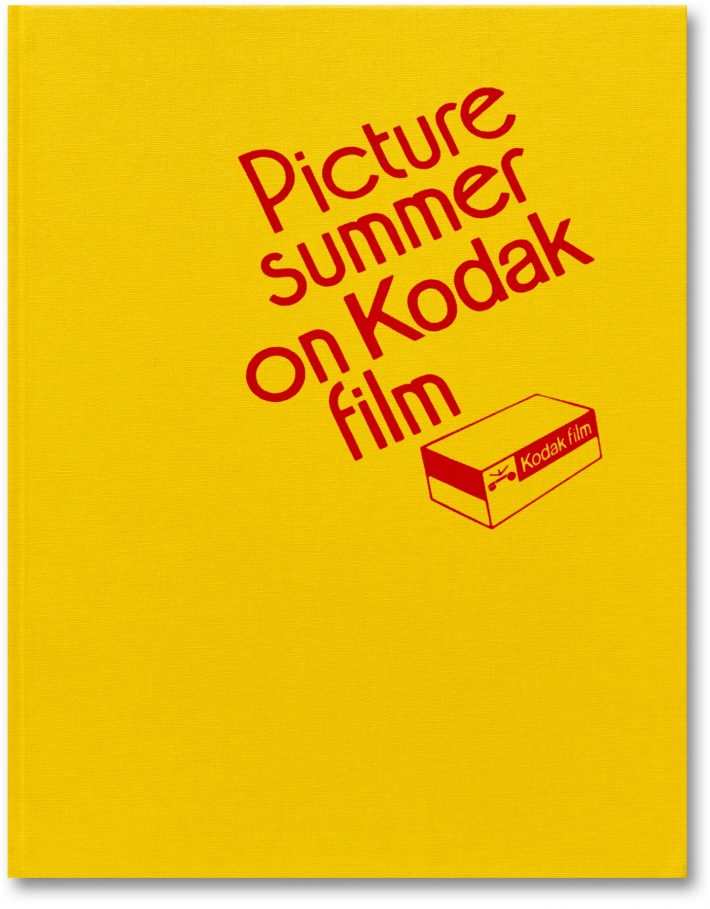

Il tuo ultimo libro di fotografie è uscito nel 2020 per Mack. S’intitola Picture Summer on Kodak Film. Come è nato?

È iniziato con un paio di viaggi in California; camminavo in alcune zone fuori Los Angeles, era un’estate molto calda; avevo un po’ di foto che andavano in una certa direzione. Poi ho fatto un viaggio in Italia, dove, a Ferrara, ho visto una mostra su Giorgio de Chirico, penso fosse il 2015. C’erano un gruppo di nature morte del periodo 1916-1917. Me ne sono innamorato, anche se faccio fatica a spiegare il perché. È più del semplice aspetto un po’ surreale di vedere accostati oggetti familiari in modo inconsueto. È una questione estetica, cromatica, spaziale; e c’era un nesso tra quei quadri e le mie immagini della California: una certa luce, l’idea del tempo che si ferma, i colori, le ombre.

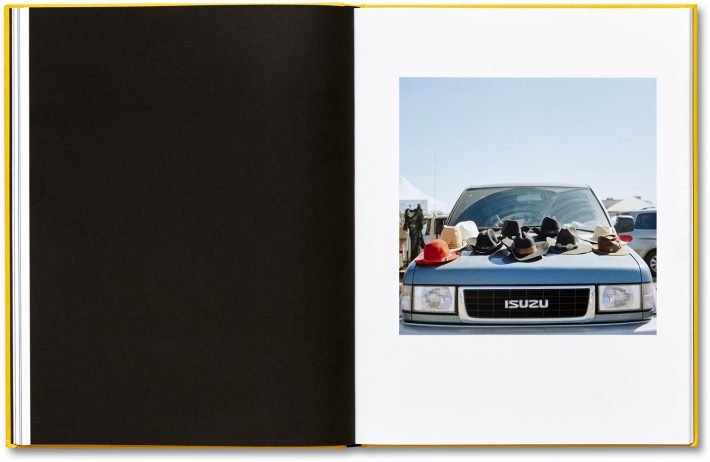

Nel libro, però, ci sono immagini scattate in molti Paesi.

Sì, una volta ho incontrato il mio editore, Michael Mack, e gli ho fatto vedere una serie di progetti a cui stavo lavorando. A lui interessava questo e mi ha suggerito di non limitarlo alla California, così ho allargato il campo. Ho inserito foto fatte in Italia, Canada, Giappone, Messico, Nepal, Thailandia e Vietnam.

E perché quel titolo?

Una volta, in California, io e mia moglie Tamara siamo stati colpiti da un fascio di luce che veniva dalla vetrina di un vecchio negozio di materiale fotografico e video – era la luce riflessa da alcuni Dvd. La cosa ci ha incuriosito e siamo entrati. Io ho comprato un filtro a prisma con cui, poi, ho scattato moltissime immagini, alcune delle quali sono finite nel libro; c’erano anche delle vecchie pubblicità della Kodak e tra queste spiccava un grande cartonato con una donna in tenuta da tennis che invitava a fotografare l’estate. Questa idea di “fotografare l’estate” ha iniziato a mischiarsi con altre idee; ho iniziato a pensare a de Chirico e alla fotografia, i cui elementi principali sono la luce e il tempo; la fotografia è letteralmente il tempo che tu dai alla luce di colpire la pellicola, ma in de Chirico c’è questa luce così particolare che crea un senso di assenza del tempo. Ho provato a seguire queste due linee: il tempo e l’assenza di tempo.

Et quid amabo nisi quod aenigma est? E cosa amerò se non ciò che è enigma? È la frase che de Chirico inserisce nel suo primo autoritratto del 1911 e che tu hai messo nella quarta di copertina del libro. Che tipo di enigma ti interessa?

Amo l’enigma perché è qualcosa che dura di più, che permane; è quella qualità per cui sei attratto da un’immagine, ma non sei in grado di spiegare davvero il perché; l’enigma è ciò che ti spinge a tornare a guardarla. Questo è il tipo di immagini che desidero realizzare per me stesso e che spero interessino anche il lettore. Non voglio fare un libro che sfogli, capisci, apprezzi e tutto finisce lì; voglio creare un’opera capace di stimolare un interesse tutte le volte che viene osservata, anche a distanza di anni.

Perché?

Non so perché. Nella mia vita, poi, le cose sono l’esatto contrario; io e mia moglie amiamo risolvere i cruciverba, che una volta terminati finiscono nel cestino, non ci pensi più. Anche il cibo è un piacere che non dura nel tempo. Amo i momenti che non vengono registrati, qualcosa che accade e non torna; forse riguarda l’esperienza che ho fatto con certe immagini e che desidero si ripeta.

Jason Fulford, foto tratta da Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Ami l’enigma solo nelle immagini o anche nella realtà?

Solo nelle immagini, penso. Anzi, nella vita reale cerco sempre di capire tutto.

Ma le tue immagini sono immagini di cose reali.

In un certo senso sì.

E nell’altro senso?

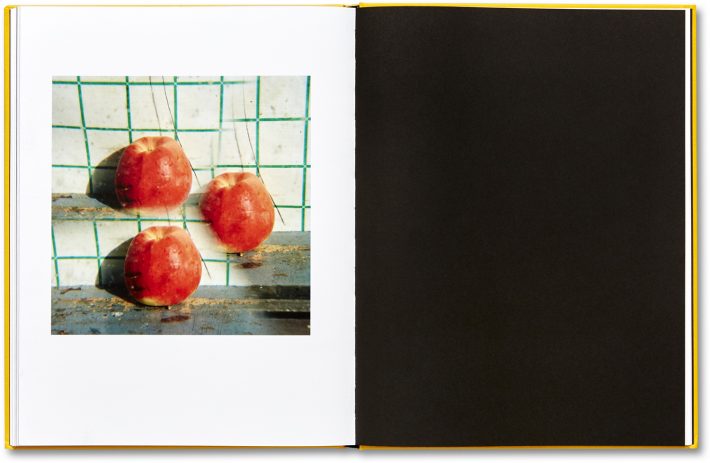

Il problema è la relazione tra le cose. Come nelle nature morte di de Chirico: quella cosa vicino all’altra. A volte capita in alcune fotografie, e se non avviene dentro una singola foto, quel tipo di esperienza può avvenire accostando due immagini che fanno nascere qualcosa di nuovo. Quello è il punto per me.

Con la letteratura capita che ciò che leggiamo, un romanzo, una poesia, ci aiuti a vivere e a comprendere meglio la vita reale.

È quello che capita anche a me.

E con le fotografie?

Non con le mie fotografie.

Ci sono fotografie di altri che ti aiutano a capire il mondo e te stesso?

Mi capita soprattutto attraverso le parole.

Per esempio, le parole di chi?

C’è qualche autore del Sud che amo: Flannery O’Connor, Harry Crews, Tennessee Williams. C’è poi un autore francese che mi piace rileggere: Alain Robbe-Grillet. Di recente ho riletto anche Aut Aut di Søren Kierkegaard.

Nel libro hai scelto di mettere la foto di un “omaggio al quadrato” di Josef Albers. Che relazione hai con la sua opera?

Ciò che mi colpisce in Albers è che, come insegnante, ha insistito molto nel dire che l’educazione all’arte deve essere parte integrante delle liberal arts. L’arte, secondo Albers, non deve essere soltanto alla base della formazione degli artisti, ma anche dei medici, degli antropologi, degli avvocati e così via. L’arte forma il pensiero. Per me, il messaggio più importante che ha lasciato è che la percezione non corrisponde spesso ai fatti. E ce lo mostra: due colori diversi ci appaiono uguali se vengono messi in relazione con altri colori. Penso che questa sia la sua grande lezione. E mi piace il modo in cui ce l’ha consegnata: una cosa molto profonda comunicata in modo essenziale e diretto. Io amo le forme dei suoi “omaggi al quadrato”, semplici come dei giochi per bambini ma profonde e stratificate dal punto di vista concettuale. Questo incrocio di semplicità e profondità è una delle caratteristiche dell’arte che amo.

Jason Fulford, foto tratta da Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Il libro per cui sei diventato famoso è The Mushroom Collector. In un’intervista ad Aperture hai citato una frase di John Cage che dice: “È inutile fingere di conoscere i funghi. Sfuggono alla tua comprensione. Più li conosci e meno ti senti sicuro di identificarli”. Che rapporto c’è tra fotografia e la ricerca dei funghi?

Ci sono due modi di pensare a questo rapporto. Il primo è diretto, letterale. Ho sempre con me la macchina fotografica perché non so che cosa ci sia dietro l’angolo: cerco immagini che non mi aspetto e quando le vedo, scatto. Il secondo modo è metaforico: il fungo è una grande metafora di tante cose diverse. Cresce sottoterra, nel subconscio, spunta qua o là senza che venga seminato. È una metafora chiara e aperta. In Kinski, il mio nemico più caro, il documentario che racconta il rapporto tormentato tra il regista Werner Herzog e l’attore Klaus Kinski, a un certo punto si parla di Fitzcarraldo e di come fosse nata l’idea del film: leggendo di un uomo che per raggiungere i propri obiettivi aveva smontato una nave per ricostruirla oltre una collina. E a tal proposito, Herzog aggiunge: “È una grande metafora. Ancora oggi non so di che cosa, ma è una grande metafora”. Il fungo per me è una metafora dello stesso tipo. È un soggetto che può essere accostato a diverse cose e in diversi momenti della vita.

Sei noto per il tuo talento nell’editing, la capacità scegliere le immagini e di creare sequenze significative. Come ti sei appassionato a questa parte del lavoro?

Io dico sempre che i fotografi si dividono in due categorie: gli scultori e i raccoglitori. I primi hanno un’idea di partenza e cercano di documentarla. Io appartengo alla seconda tipologia: porto a casa immagini scattate in modo intuitivo, senza una ragione precisa, a parte la scelta del soggetto, e poi le seleziono; mi è successo abbastanza presto nella mia carriera di scoprire le potenzialità dell’editing ed è diventato il cinquanta per cento del mio processo creativo. Scattare foto è come raccogliere delle parole, il lessico, e l’editing è provare a metterle in ordine dando un senso, anche ambiguo, a quelle parole.

Cosa intendi per ambiguo?

È qualcosa che ha a che fare con quanto dicevamo prima parlando di enigma: è quello che cerco di ottenere con le mie sequenze fotografiche. Raggiungere quel risultato non è facile, spesso trovi delle combinazioni di immagini che sono vicoli ciechi, così scarti le combinazioni che non funzionano e tieni invece quelle che si aprono a più significati, nuovi e imprevedibili. Il libro definitivo diventa quello senza vicoli ciechi.

Picture Summer on Kodak Film di Jason Fulford, copertina, © MACK, 2020.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Jason Fulford, Picture Summer on Kodak Film (© MACK, 2020). Courtesy dell’artista e di MACK.

Alex Webb, Sancti Spiritus, Cuba, 1993; da Photo No-Nos: Meditations on What Not to Photograph, a cura di Jason Fulford (© Aperture, 2021). © Alex Webb.

Jeff Mermelstein, New York City, 1993; da Photo No-Nos: Meditations on What Not to Photograph, a cura di Jason Fulford (© Aperture, 2021). © Jeff Mermelstein.

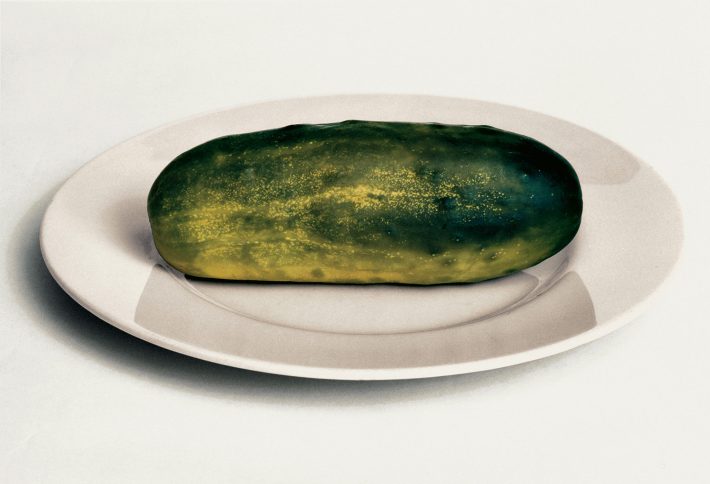

Duane Michals, A Gursky Gherkin Is Just a Very Large Pickle, 2001; da Photo No-Nos: Meditations on What Not to Photograph, a cura di Jason Fulford (© Aperture, 2021). © Duane Michals.

September Dawn Bottoms, Solofa Halley of Jungle Boyz Exotics in Tulsa, Oklahoma, October 2019; da Photo No-Nos: Meditations on What Not to Photograph, a cura di Jason Fulford (© Aperture, 2021). © September Dawn Bottoms.