11 Ottobre 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Alberto Tadiello.

Klat #01, inverno 2009-2010.

Alpinista, muratore, musicista, Alberto Tadiello è il vincitore dell’ultima edizione del Premio Furla. Negli ultimi due anni ha convinto con le sue opere pubblico e critica, con una ricerca elegante e potente, che coniuga la fascinazione per la natura e l’interesse per la scienza. Da Chiampo ai piedi delle Piccole Dolomiti, passando per Venezia, Milano e poi Parigi, uno dei più brillanti artisti italiani dell’ultima generazione è pronto a raccogliere le sfide entusiasmanti di Londra e New York, e a rispondere alle domande di KLAT…

Cominciamo dall’inizio. Una volta mi hai detto che il lavoro che forse ti soddisfa maggiormente, che ritieni il più completo, è RMN, realizzato nel 2005 per RMN Sound Event alla Galleria A+A di Venezia. Considerando il tuo percorso fino a oggi e soprattutto l’accelerazione dell’ultimo anno, volevo capire le motivazioni di questa positiva valutazione rispetto a un lavoro di quattro anni fa, che hai realizzato quando ancora frequentavi lo IUAV.

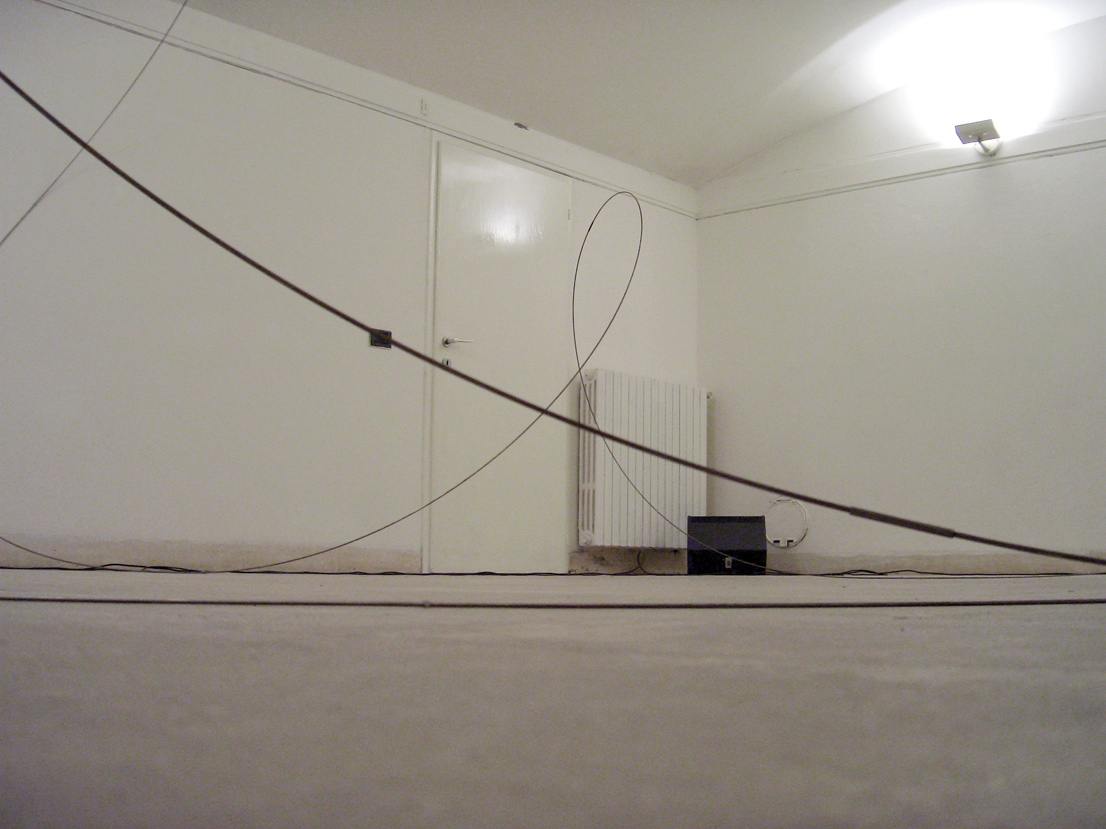

Sento ancora RMN come molto importante. Lo vedo come il primo lavoro, forse anche il più ingenuo, proprio perché in sé aveva questa carica, questo desiderio pazzesco di mettermi in gioco da solo in uno spazio completamente vuoto. È un lavoro che funziona molto bene, soprattutto per me. Avevo appena cominciato a vivere da solo a Venezia, fuori dall’ambiente familiare, e RMN aveva a che fare con il contesto in cui stavo, partiva da una riflessione sul fenomeno delle maree e della forza gravitazionale della luna, del sole e di questi enormi spostamenti dell’acqua. Era carico di suggestione.

Eppure estremamente scarno.

C’era anche un background autobiografico. In quel periodo, avevo cominciato a soffrire di cefalea a grappolo in maniera violenta. Ero da solo, in una nuova città, e godevo di una sorta di autonomia. Allo stesso tempo, però, mi confrontavo con un ambiente come quello ospedaliero, che aveva immagini e sonorità proprie. Così, ho ragionato fondendo un po’ tutti questi elementi e mi sono accorto che quello che ricercavo nei libri e nelle riviste, e che in generale osservavo, era proprio la capacità di aggregare e unire aspetti diversi in un lavoro.

Mi colpiscono tre caratteristiche che hai descritto. La prima è la valutazione a posteriori dell’ingenuità del lavoro. La seconda è il suo rapporto con un desiderio personale. La terza è il dato autobiografico. In particolare, quest’ultimo m’interessa perché è un aspetto che trovo piuttosto epurato dal tuo lavoro, dal tuo approccio alle opere e in generale all’arte e al suo sistema, e allora mi domandavo se considerare RMN ingenuo fosse anche riferito alla presenza dell’elemento autobiografico.

In realtà, il mio ragionamento è qualcosa di distante dal dato autobiografico e questo distacco è un fattore che mi dà la possibilità di guardare meglio le cose, di osservarle. L’alpinismo o la mia esperienza di muratore, per esempio, rappresentano universi paralleli a cui spesso attingo come repertorio di immagini e suggestioni,

ma non intervengono direttamente nell’opera. RMN aveva una forte componente di urgenza, di necessità,

di desiderio, come dicevo prima. Mi sembra comunque un lavoro molto asciutto, completo, dialettico.

Alberto Tadiello, RMN, 2005. Courtesy: T293, Napoli.

Pur non avendolo visto installato, intuisco che bilanciasse bene due necessità: quella fisica di occupare la volumetria della galleria con qualcosa che non fosse monumentale e quella di rappresentazione grafica, del segno e del disegno, che sono sempre presenti nelle tue opere. L’aspetto fisico era poi sostenuto dall’utilizzo del suono, materiale plastico invisibile…

… che non era neanche un aspetto sonoro, ma una vera e propria vibrazione…

… generata dalle casse.

I subwoofer installati negli angoli dello spazio espositivo creavano questa vibrazione, dando vita a dei volumi effimeri: delle zone dove l’effetto era più o meno intenso. Mi interessava proprio questa dimensione estremamente fisica che percepivi solamente con il corpo, pur essendo impalpabile, intangibile, inappropriabile. La assorbivi quando ci passavi.

Quando hai iniziato a interessarti di onde sonore e vibrazioni, così presenti nella tua ricerca?

Se devo partire dall’inizio, da una paternità culturale di tipo scolastico, i miei riferimenti sono Yves Klein o Mark Rothko. Per quanto riguarda l’aspetto sonoro, sono stato sicuramente stimolato dalle composizioni di Giacinto Scelsi. Guardavo a questi artisti e ai loro lavori con grande ammirazione. Erano in grado di essere estremamente evocativi nella semplicità di una vibrazione cromatica, nella minima variazione di due colori, di un colore, riuscendo a trasportarti, a trascinarti…

… a sublimare l’esperienza…

Sì, per cui da lì sono andato avanti, ho studiato musica, ho fatto gli ascolti più diversi e disparati. Hanno cominciato ad affascinarmi gli aspetti scarni del suono, gli errori, gli scarti, gli sfrigolii, i rumori, le vibrazioni e tutte quelle componenti che rientrano nel funzionamento delle cose e che ne determinano la natura, i meccanismi.

Gli effetti che a livello musicale, in sala di registrazione, danno al suono un aspetto sporco, ruvido, lo-fi.

Esatto… che di solito si tendono a eliminare e a scartare.

O che si vengono a creare con il tempo sul vinile, per restare in ambito musicale, dandone una rappresentazione del tempo trascorso ad ascoltarlie del loro utilizzo ripetuto. E questo mi porta a un altro aspetto chiave del tuo lavoro: la consunzione. Perché le opere, le cose si consumano?

«Così vanno le cose, così devono andare» cantavano i CSI. La consumazione, il depotenziamento, il cedimento, lo scaricamento appartengono alla natura delle cose, sono condizioni fisiologiche, ineliminabili.

Le cose sono anche fatte per finire…

Alcune cose si pensa non debbano mai finire, o si spera non finiscano mai; si costruiscono perché durino, ma il loro decadimento è inevitabile. Eraclito definiva la guerra come lo stato delle cose, intendendola come un conflitto generatore, un contrasto congenito. È una tensione interna, molecolare, che fisicamente contraddistingue le cose e le definisce. Trovo sia un concetto molto forte.

È il motore del cambiamento.

Non c’è possibilità di permanenza. Tutte le cose cedono un po’ su loro stesse, per gravità: si appoggiano, cadono, si logorano. Spesso utilizzo queste dinamiche, le osservo, mi interessano, resto lì a guardarle, le noto. In un secondo momento, impongo al funzionamento una variabile e sottolineo il processo che si determina, mettendolo al muro con un chiodo e mostrandolo in tutta la sua evidenza. Tutto questo mi intriga… non so perché.

Alberto Tadiello, Farad, 2008. Courtesy: T293, Napoli.

Ti sei mai chiesto perché?

Sì, credo sia una sorta di mia necessità. Quando vado in montagna e mi guardo attorno, vedo il paesaggio che si sta sistemando, rimodellando, che trova continuamente un equilibrio, non è mai fermo. In qualche modo, è così anche nel mio lavoro: voglio che si muova da solo, che deperisca, che si consumi o che cambi continuamente, ma io non ne sono responsabile, se non in minima parte.

In modo da non esserne il demiurgo…

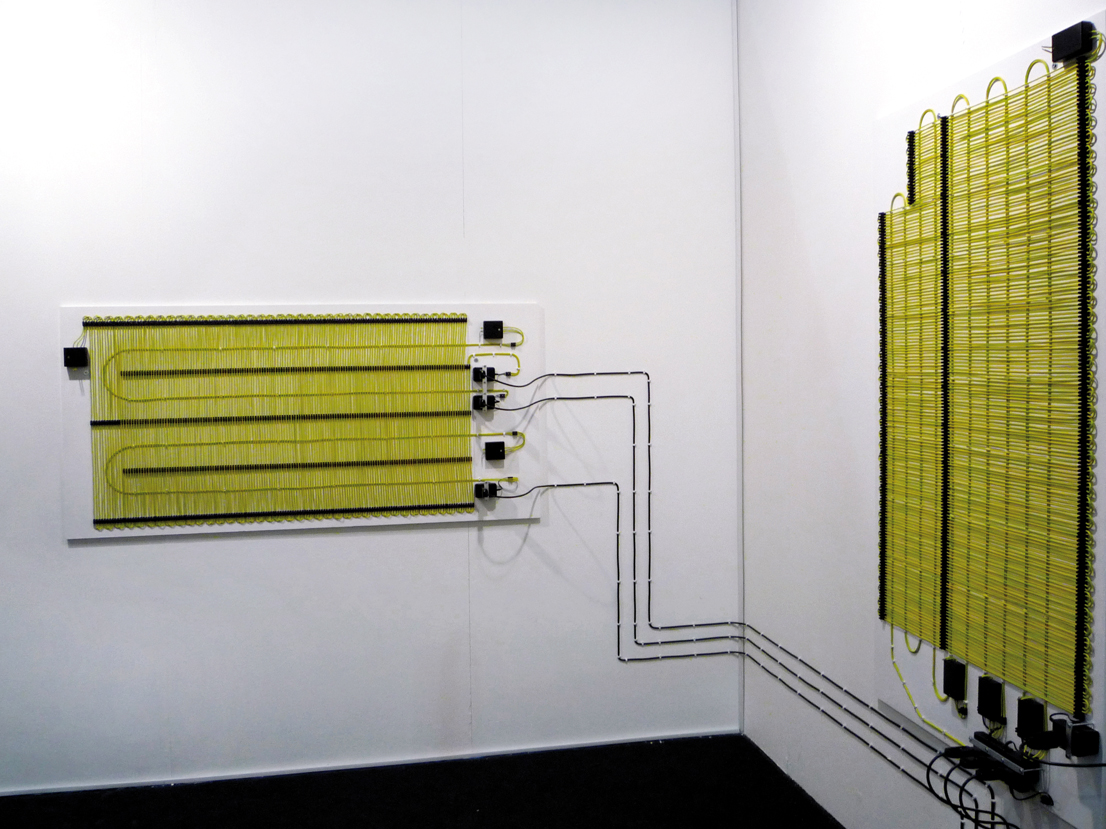

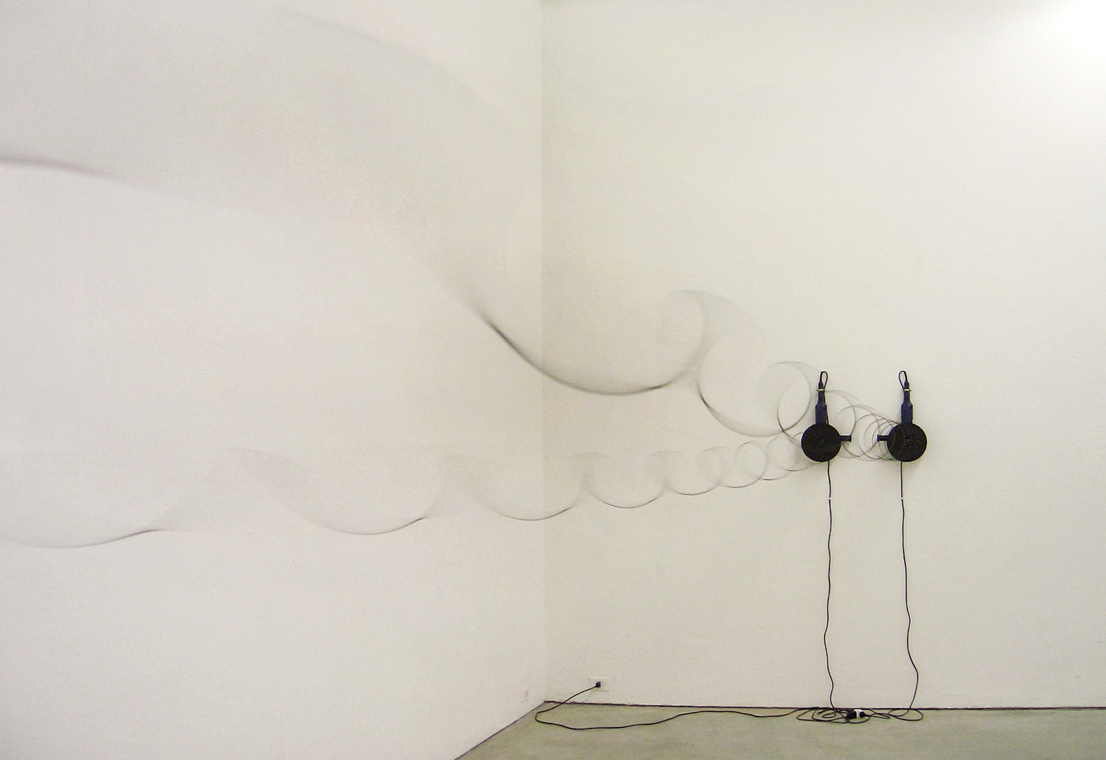

USB, Eprom, Farad sono proprio dei funzionamenti, delle insistenze, dei sistemi di dissipazione energetica. Mostrano un logorio, un’erosione, uno snervamento.

Anche nel disegno hai questo approccio: nei Senza titolo del 2006 il tuo intervento era soggetto a una condizione di stress e handicap fisico (una dolorosa tendinite), oppure alla forza centrifuga che scardinava il sistema penna-compasso-trapano con cui erano realizzati. In Total Solar Irradiance, del 2008, la riuscita del disegno è stata influenzata o determinata da qualche fattore esterno?

Nelle prime due serie a cui fai riferimento era piuttosto evidente una perdita di controllo, determinata da un limite fisico o dei mezzi stessi con cui andavo a lavorare. In Total Solar Irradiance, ricopiavo dei grafici prodotti da un software, relativi agli andamenti delle radiazioni solari. Erano disegni fatti a matita su carta nera, dei lavori quasi polverosi: tracciavo delle bave argentee e bisognava trovare la giusta inclinazione rispetto al foglio per riuscire a intravedere qualcosa. Mi interessava lo sguardo delle persone, costretto a muoversi dentro a questi rettangoli neri alla ricerca di un piccolissimo bagliore. Avevo trovato un buon modo per presentarli, senza incorniciarli, con uno spessore nero, minimo, di profilo e un vetro che tagliavo senza smerigliare i bordi. Li lasciavo a vista, taglienti, e assumevano la pulizia di una lastra molto rigorosa, quasi granitica, minerale. Era il muro stesso a incorniciarli; in questo modo davo massima visibilità al disegno. Qui la perdita di controllo era insita nell’idea stessa del ricopiare a mano un elemento, che invece, per sua natura, ha una precisione matematica.

Ho letto un testo scritto da Simone Menegoi in ricordo di Max Neuhaus (Kaleidoskopeb> 02 – summer 2009). Mi ha molto colpita, in particolare alcuni passaggi. Nell’articolo si parla dei suoi sound works e si legge che «Neuhaus non si stancava mai di ribadire la distanza che lo separava sia dalla musica (a cui pure aveva dedicato la prima parte della sua vita) sia da altri artisti visivi che, a suo parere, utilizzavano il suono in senso ancora “musicale”, ovvero dinamico, temporale, non vincolato allo spazio». Il brano prosegue parlando dei suoi disegni: «un’immagine affiancata a un testo scritto a mano. Era la formula che aveva trovato per comunicare a distanza, nel tempo e nello spazio, i suoi sound works. Come descrivere un’opera che si trova al limite fra uno spazio e un suono, fra il visibile e l’invisibile? […] Il disegno evocava con pochi tratti un sentiero che serpeggiava fra gli alberi, in salita. Il testo diceva soltanto: In the / mountains / along /a footpath / one / encounters / a place / with an air / of another / density». Questa frase ti si addice. Trovo che ci siano diverse consonanze con te e il tuo lavoro: il disegno, lo spazio, il suono, il tempo. Vorrei girarti la domanda: come descrivere un’opera che si trova al limite fra uno spazio e un suono, fra il visibile e l’invisibile?

Troppo difficile!

Prima parlavamo dei lavori di Total Solar Irradiance, esposti insieme a 20 kHz nella tua personale a Trieste allo Studio Tommaseo per il Premio Giovane Emergente Europeo Trieste Contemporanea 2008. In quel lavoro, ti cimenti per la prima volta con la “composizione”. Se infatti all’ascolto 20 kHz può sembrare vicino ai suoni prodotti da 9V o Switch (_01) e Switch (_02), in realtà se ne distanzia, trattandosi di una serie di fischi da te sintetizzati e poi riuniti in una “suite” di 23 brani. È corretto parlare di brani? Com’è stata l’esperienza della composizione?

Gli Switch producevano dei suoni molto più vicini a delle pulsazioni che a dei fischi. 9V invece era un vero e proprio sibilo, pazzesco, estremamente penetrante e insidioso. È stato grazie a questo lavoro che ho cominciato a interessarmi a tutti quei suoni ad alta frequenza che si propagano nello spazio con una direzionalità precisa, con angoli di diffusione piuttosto acuti. Sono frequenze che ti permettono di tagliare, fendere e sondare lo spazio. 20 kHz è la soglia che convenzionalmente si usa per separare i suoni dagli ultrasuoni. È stata una mostra radicale. Una scelta. Per la prima volta un lavoro audio, un blocco compatto di soli fischi. Ho preparato questo lavoro quasi interamente al computer, a Parigi. Sono rimasto chiuso in studio alcune settimane e ho insistito su queste tracce perché risultassero in qualche modo magnetiche all’ascolto: straordinariamente estese, dilatate, minimali, evocative.

Di cosa subisci il fascino?

Subisco il fascino della natura. Molte intuizioni, appunti di partenza e processi che accompagnano lo sviluppo di un’opera vanno ad affondare le proprie basi in una serie di osservazioni della natura, nei suoi aspetti più diversi: dalle montagne alle piante, dalle variazioni atmosferiche agli animali.

Credi che i tuoi lavori trovino in questi appunti naturali la ragione della loro immediatezza e freschezza?

È questo che li rende così diretti verso il pubblico?

Questo lo puoi dire tu, non lo posso dire io. Per l’educazione che ho ricevuto, nell’ambiente in cui sono cresciuto, l’arte è sempre stata considerata qualcosa di difficile da spiegare.

Qual è il tuo pubblico di riferimento?

Mio padre. Il mio cane. Queste sono le figure di riferimento, perché sono anche le più difficili. Mio padre era muratore, mio nonno era muratore, il mio bisnonno era muratore, il mio trisavolo era muratore. Mio papà rappresenta la prova del nove dei miei lavori. Quando mi vede nello studio, non mi chiede nulla, ma con poche parole, spesso in dialetto, mi fa capire se il lavoro “arriva”. Ed è lì che diventa complicato, perché io cerco sempre di fornire un primo livello leggibile, anche molto semplice, visivo, ma non è detto che ci riesca. Sento spesso l’esigenza di procurare un appagamento immediato, diretto, che poi celi e riveli una stratificazione di motivi e significati più concettuali. Faccio pochissimi lavori e ci metto davvero molto tempo, perché ho bisogno di lasciarli decantare. Le idee devono sedimentare. Prendo una cosa e la lascio lì per mesi, poi la guardo, la riguardo e deve continuare a interessarmi. In qualche modo, credo debba resistere a me stesso. Sono io il primo a essere severo, metto sempre in crisi l’idea da vari punti di vista. Se questa prova di resistenza e di tempo viene superata, allora promuovo l’idea, decido di portarla fuori e di mostrarla.

Alberto Tadiello, Eprom, 2008. Courtesy: T293, Napoli. Photo: Danilo Donzelli.

Questo tuo approccio alla realizzazione di un’opera esprime una visione fortemente etica del lavoro e della produzione di un’opera d’arte. Un tentativo di annullare le distanze e riaffermare il valore del fare. Realizzi tu interamente le tue opere? Nonostante i molti impegni in agenda, fai comunque i salti mortali per non dover delegare a terzi…

Sì, hai ragione. Qualche volta mi faccio aiutare da un amico che conosco da molti anni e con cui condivido la fase di preparazione, di montaggio e di installazione del lavoro. Come dici tu, per ora cerco di fare i salti mortali per far tutto da solo, in futuro non so se ci riuscirò. Per il momento ci provo.

A proposito di allestimento e installazione, quanto sono importanti i luoghi all’interno dei quali installi le opere? I tuoi interventi non sono mai stati site-specif, ma il grado di attenzione allo spazio circostante è sempre alto. Penso alle diverse sfumature assunte, per esempio, dalle Eprom in relazione agli spazi espositivi e al loro diverso rapporto con il visitatore: presso la T293, per la tua personale Erasable Programmable Read Only Memory, nel maggio del 2008, e presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in occasione di T-Torino Triennale d’Arte Contemporanea – 50 Lune di Saturno, nel novembre del 2008.

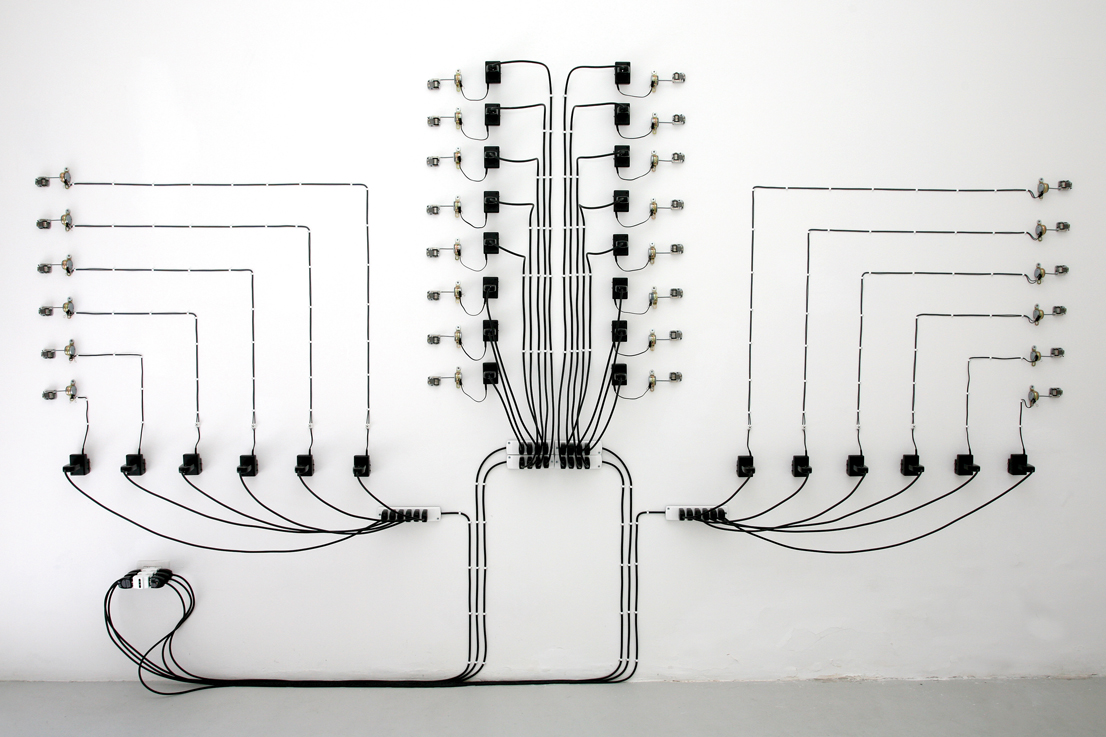

Non riesco a svincolarmi del tutto dallo spazio in cui porto il lavoro. Se pensi a Shift capisci subito quello che voglio dire. Avevo realizzato per il Premio Furla un progetto per un lavoro piccolo, compatto, semplice…

… se di semplicità si può parlare…

… Sì, infatti: diciamo articolato ma visivamente pulito. Quando mi sono trovato a decidere come installarlo nella sala della Fondazione Querini Stampalia, ho dovuto ripensarlo, il che non vuol dire stravolgerlo. Significa soltanto studiare una possibilità per cui possa tenere lo spazio.

In questo caso, la tenuta era data da una sonorità persistente e dalla massiccia presenza di cavi, prese, circuiti che invadevano lo spazio come prolungamenti della circuiteria interna alle pareti. Un riversamento di circuiti e conduttori nella stanza della Fondazione Querini Stampalia che percepivo quasi come un appropriamento, un’occupazione…

Shift tiene lo spazio perché si prolunga, si distribuisce nella stanza. I cavi si disegnano, s’impigliano, tracciano delle linee di forza che in un attimo di torsione si sollevano, si alzano, andando a innervarsi in un punto che si trova già alle spalle di chi guarda.

L’immagine che Shift mi ha evocato quando l’ho visto installato è stata quella di una radura di liane, il sottobosco di una giungla: ancora un’immagine ripresa dalla natura, guarda caso. È una mia suggestione, assolutamente individuale, oppure, come già accaduto per il motivo vegetale delle Eprom e di USB, era nelle tue intenzioni?

Shift è un sistema in estensione. Mostra un sistema circolatorio, spesso cementato dentro ai muri, sonorizza uno scorrimento, un flusso, una tensione energetica. È un corpo, un organismo tentacolare, un parassita.Come dicevamo prima, la natura è una suggestione costante, la guardo.

Quando ti accorgi che un lavoro “tiene”?

Quando tiene. È come sentire l’appiglio quando ti arrampichi. Lo spazio lo senti, se non lo tieni ti sfugge e te ne accorgi subito. Ti giri attorno, osservi e ti rendi subito conto se tiene. Se sbagli, voli. Lo spazio si può comunque anche studiare in pianta, con un plastico, con delle foto. Lo puoi immaginare, puoi pensare a come entrarci, a come relazionarti.

Ti è mai capitato di volare? Di arrivare alla fine della realizzazione o dell’allestimento di un’opera e di accorgerti che ti era sfuggito il punto di appoggio?

Il volo a cui faccio riferimento non è solo questione di spazio. Non funziona così. Non arrivo in fondo, se mi accorgo che qualcosa non tiene. Ci rinuncio prima. Ci sono spunti attorno a cui penso, rifletto, faccio delle prove. Se poi capisco che non funzionano, restano tali, non diventano niente di definitivo, di compiuto. Ti racconto una storia. Qualche anno fa avevo trovato alcuni frammenti del tronco di un albero, dei resti che giacevano a terra e ricordavano quasi l’immagine di uno scheletro nel deserto, di un corpo messo a dura prova dal tempo, dall’abbandono, dalle intemperie. Avevano una forte potenza espressiva, che volevo riuscire a trattenere e riproporre. Volevo riuscire ad usarli, a far vibrare questa carica enigmatica. Allora li ho raccolti, trasportati fino alla strada, caricati nella mia auto e me li sono portati a casa. Dentro a questi tronchi, vi erano numerosi nidi di formiche giganti: ho percorso 250 km in un’auto invasa da formiche giganti, quasi tre ore di viaggio in compagnia di questi insetti, che avanzavano, pizzicandomi, sulle braccia, sul collo, sotto i pantaloni, sulle caviglie, tra le gambe… Arrivato a casa, appena aperta l’auto, si sono sparpagliate a una velocità impressionante e per tre settimane ho lottato contro un esercito di formiche in casa: nelle credenze, sui fornelli in cucina, in bagno, ovunque. Da qui è iniziata una sfida tra quei tronchi e le mie azioni, i miei pensieri, una sorta di circolo vizioso per riuscire a domarli, possederli per poi poterli utilizzare, plasmare. Imbevevo i tronchi con litri e litri di alcool, numerose volte, e li incendiavo per pochi istanti. Più tentavo di stanare gli insetti, più tutto diventava folle e demenziale; ne era nato un rapporto quasi fisico e di dipendenza. Mi ero accorto che le formiche uscivano perlopiù durante le ore buie, così per le prime due settimane, di notte, mi alzavo ogni due ore e con una torcia andavo a bagnare i tronchi con l’alcool. Ma non riuscivo a capire dove andassero a finire tutti questi sforzi. Pensavo di arrivare a una conclusione, ma alla fine non ne ho ricavato nulla. Mi sono bloccato, li ho pensati, guardati, sognati… Ora giacciono nella soffitta di casa mia, avvolti in alcune vecchie lenzuola, di tanto in tanto alzo un lembo e butto un occhio sotto. Sono ancora potentissimi.

Bellissimo. Mi fa pensare un’altra volta a Giacomo Leopardi. Non è la prima volta che lo accosto alla tua ricerca, come ti avevo già accennato tempo fa. Nel Discorso di un italiano sopra la poesia romantica, scritto nel 1818 ma pubblicato solo nel 1906, Leopardi scrive: «La natura non si palesa ma si nasconde, sì che bisogna con mille astuzie e quasi frodi, e con mille ingegni e macchine scalzarla e pressarla e tormentarla e cavarle di bocca a marcia forza i suoi segreti: ma la natura così violentata e scoperta non concede più quei diletti che prima offeriva spontaneamente». Quasi certamente Leopardi aveva ben presente il già citato Eraclito, che affermava: «La Natura [Physis] ama nascondersi». Nonostante i tuoi sforzi quella potenza invisibile è rimasta intangibile, intraducibile. L’invisibile, invece, è stato tradotto in USB realizzato per la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nel 2007.

Grazie!

Abbiamo parlato del rapporto tra le tue opere e gli spazi espositivi. Come ti relazioni, invece, con gli spazi circostanti più generali? Te lo chiedo perché nel tuo lavoro sono leggibili i rapporti con lo spazio espositivo, ma non lo sono quelli con il contesto generale in cui questo spazio è collocato…

Infatti, credo di essere abbastanza a-geografico. Certo, ci sono influssi diversi se sto a Parigi o se trascorro sette mesi in un eremo sulla Marmolada…

…ma non si riversano in modo diretto o leggibile nel lavoro…

Subiamo sempre delle influenze. Ci sono libri, città, generi musicali che ti fanno dire: «Beh, mi fermo qui perché questo lo sento mio». A quel punto, ti viene voglia di costruire qualcosa di coerente intorno a quelle atmosfere e suggestioni.

E se dovessimo dare dei nomi a queste influenze?

Per farti un esempio, Jean Baudrillard. Quando ho iniziato a studiare all’università, ho letto praticamente tutto Baudrillard. In particolare, ho trovato vertiginoso America, che mi ha anche aperto la prospettiva su Andy Warhol. Le pagine che ha scritto in Lo scambio simbolico e la morte sul sesso, sulla morte, sullo stoccaggio della morte, sull’anagramma e sul concetto di sicurezza mi hanno davvero colpito. Ultimamente, mi capita spesso di sentirmi attratto dagli scritti di alcuni saggisti o filosofi. Leggo per esempio Giorgio Agamben, che è stato anche mio docente all’università. Trovo che alcune cose che scrive siano davvero molto forti: riescono a essere contemporanee, politiche e graffianti senza però dimenticare l’insegnamento della teologia, della teosofia medievale, dei classici. I suoi testi, pur indagando aspetti molto specifici della realtà (penso, per esempio, a La comunità che viene), non smettono di sorprendermi per la loro chiarezza e lucidità, per la loro bellezza e profondità d’analisi.

Vorrei ritornare per un momento alle città. Da Chiampo, in provincia di Vicenza, ai piedi delle Piccole Dolomiti, sei approdato prima a Venezia, poi a Milano per la residenza presso Viafarini, e di lì a Parigi per la residenza della Dena Foundation for Contemporary Art al Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets. Poi New York e infine sarai a Londra per la residenza a Gasworks, vinta con l’assegnazione del Premio Furla. Il tuo studio però lo hai allestito a Chiampo. Come mai hai fatto questa scelta? E come sono state le esperienze a Milano e a Parigi? Come immagini le esperienze di New York e Londra?

Quello che ho a Chiampo non è uno studio. È uno spazio in cui ho sempre studiato durante gli anni di università e che adesso è diventato un luogo in cui posso lavorare da solo. È una stanza. Milano e Parigi sono state due esperienze diverse, entrambe buone. New York e Londra? Sono sicuro che saranno ancora migliori… sono un inguaribile ottimista!

Alberto Tadiello, Shift, 2009. Courtesy: Fondazione Furla, Bologna. Photo: Andrea Avezzù.

Alberto Tadiello, Switch, 2008. Courtesy: T293, Napoli.

Alberto Tadiello, PWS 1200 IPC KH3116, 2008. Courtesy: T293, Napoli