8 Aprile 2020

Rudy Ricciotti vive in una casa che segue l’andamento della scogliera, lungo la strada che esce da Cassis, in quel tratto della Francia meridionale così lontano da “les milliardaires” della Costa Azzurra. Di fronte solo il mar Mediterraneo, con i sub che la mattina presto si immergono con i loro strumenti, e sopra un cielo azzurro che risplende silenzioso e si riflette nella piscina circondata dalla vegetazione. “Non ho fatto una ristrutturazione”, osserva Ricciotti, “ho disegnato il paesaggio”. L’ispirazione viene chiaramente da Curzio Malaparte, sua grande passione, che rispondeva così a chi ammirava la sua celebre villa di Capri1. Ha scelto di vivere qui e di lavorare qui vicino, a Bandol, dove tutto è mediterraneo, latino, arabo. E allora chiediamo all’architetto nato a Kouba, in Algeria, quali lingue si parlino nel suo studio di Bandol. “La lingua può spiegare molte cose del lavoro di un architetto. Nel mio studio parliamo prevalentemente le lingue latine, abbiamo l’accento del Sud. L’italiano, lo spagnolo, il francese, io parlo anche l’arabo. La mia architettura, la mia vita in genere, appartiene a un’idea mondializzata del Mediterraneo”.

Vista della casa di Rudy Ricciotti a Cassis. Foto: © Archivio Rudy Ricciotti.

Progettista, scrittore, in Francia lo definiscono “polemista” per quella voglia di scrivere, di produrre un pamphlet dopo l’altro, insomma di chiarire, non solo attraverso gli edifici, la propria visione del mondo e il proprio impegno. “Conosci un architetto capace di scrivere trenta libri?”, domanda mentre passa tra le mani i suoi titoli più recenti: L’exil de la beauté, l’autobiografico Je te ressers un pastis? e Première ligne, un libro di disegni che mette in luce perfettamente la sua posizione rispetto al mestiere che ha scelto. Sono soprattutto lunghe interviste in cui chiarisce un pensiero complesso, irriverente, azzardato. “Ho un po’ di Quentin Tarantino, vero? Potrei essere il Tarantino dell’architettura!”, afferma mentre ride e punta le dita a forma di pistola verso lo stomaco di chi lo ascolta. “Sono molto imprudente. Noi mediterranei siamo naïf, spericolati, mentre i parigini, gli anglosassoni, hanno paura di tutto. Io ho una certa paura mistica, metafisica, ma non ho paura delle persone”.

Ma a cosa serve scrivere se di mestiere costruisci edifici che dureranno mille anni e che chiunque può vedere semplicemente camminando per strada? “Scrivo per capire se sono ancora vivo. La scrittura è uno stratagemma che aiuta a trasmettere molto velocemente la mia nevrosi. Quando qualcuno parla, ti dice subito chi è, dopo pochi secondi puoi capire chi hai di fronte. La parola dice tutto. Per questo scrivo e non mi limito a costruire. La scrittura ha questa capacità di sviluppare la complessità, di spiegarla”. I materiali, lo spazio, la luce e tutti gli elementi che gli architetti utilizzano, e che spesso manipolano, non sono sufficienti dunque a trasmettere la ricchezza di un pensiero? “Certo che no. Come architetto mi sento un passo indietro rispetto agli autori, agli scrittori. Se oggi abbiamo una architettura così povera è perché non abbiamo la capacità di far emergere la vera complessità del pensiero. Scrivo per non perdere la mia anima. È vero, preferisco scrivere che disegnare”.

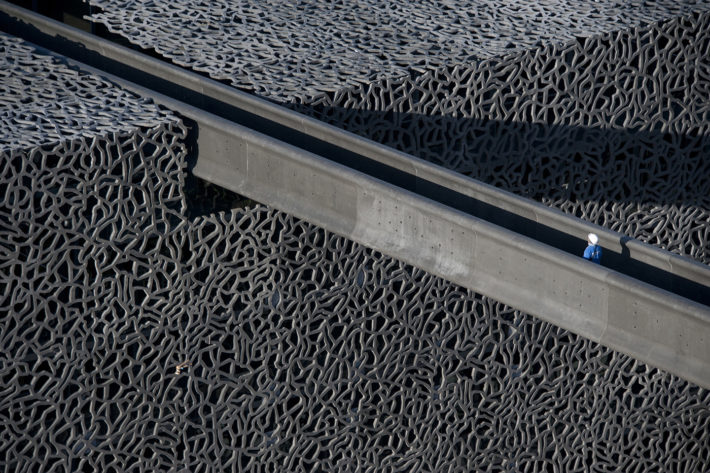

MuCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marsilia, 2002. Foto: © Lisa Ricciotti.

Decine di cantieri aperti nel mondo, la firma su luoghi istituzionali nati con l’idea di fare incontrare le culture, come il MuCEM – Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée di Marsiglia, il Musée Jean Cocteau di Mentone, il Padiglione delle Arti Islamiche del Louvre, realizzato insieme all’italiano Mario Bellini. Ma anche ponti come quello de la République di Montpellier, sostenuto da eleganti e sottili pilastri in cemento fibroso, che diversamente dall’acciaio riesce a essere sinuoso e scultoreo pur essendo molto resistente. Rudy Ricciotti, infatti, è l’architetto contemporaneo del cemento, meglio se a chilometro zero, meglio se prodotto a meno di venti chilometri dai suoi cantieri. Ciò che ripete dal palco di tutte le sue conferenze va contro ogni facile posizione ambientalista: il cemento è il materiale più ecologico che ci sia sul pianeta. Il punto non è come si usa, ma come si produce. “Lavoro con il cemento perché è un materiale locale. Il cemento, oltre a promuovere il fabbisogno di manodopera specializzata e la salvaguardia di savoir-faire artigianali, è il frutto di una catena di produzione corta e soprattutto non è speculativo. Il petrolio e l’acciaio invece lo sono: sono prodotti che l’uomo utilizza per giocare in borsa, il loro valore dipende da fattori che non riguardano il lavoro, la produzione e l’impiego del materiale. Nella maggior parte dei casi, tutti i paesi fabbricano il cemento che consumano, e spesso lo producono nell’arco di venti chilometri dal cantiere. Lo so, i miei sono discorsi lontani dal moralismo ambientalista che pervade la nostra epoca, sono l’unico architetto a dire queste cose”.

A questo servono i trenta libri scritti e quelli che verranno, a esporre le sue idee. Per Rudy Ricciotti, l’architettura è una forma di combattimento, un lavoro per paranoici. Una paranoia che da giovane fai fatica a maneggiare, a governare. Già, perché l’architettura è un mestiere per vecchi. La creatività dei trent’anni fa nascere le idee, ma sono l’ossessione e la consapevolezza delle proprie responsabilità che ti permettono di realizzarle. “Ho capito di essere un architetto a 50, 55 anni. È difficile essere un vero architetto prima di quell’età, sei troppo giovane, non riesci a sintetizzare in un progetto tutto ciò che hai assorbito dalla vita. Solo con la maturità questo diventa possibile. È un mestiere complicato, appassionante, paranoico. È una lotta. Io sono l’allenatore di una squadra, resto a bordo campo, osservo con attenzione la battaglia e faccio piccolissimi interventi all’assetto del mio esercito. Regolo quelle cose che possono fare la differenza”.

Musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman, Mentone, 2007. Foto: © Olivier Amsellem.

È chiaro che, seduti di fronte a questa scogliera che si affaccia sul Mediterraneo (“Una cicatrice del pianeta che non si rimarginerà mai”, secondo lui), paranoia è un termine che non riesci a comprendere fino in fondo; come minimo ti domandi come ci si possa svegliare qui, ogni mattina, e avvertire una qualche forma d’ansia o d’inquietudine. Ma Rudy Ricciotti è fatto così, ama i contrasti, le dissonanze. È scrupoloso e imprevedibile, cauto e impulsivo, cosmopolita e localista. Il motivo per cui a 67 anni va ogni giorno in studio è “per un fatto di responsabilità e di vitalità: se smetti di lavorare, senti l’odore della morte”. Responsabilità significa sapere che quello che costruisci non può prevedere errori, e non parliamo di questioni strutturali, per quello ci sono gli ingegneri. Non puoi sbagliare perché quando costruisci stai modellando la realtà. “È molto pericoloso mettere le mani su ciò che ci circonda, plasmare la realtà, sai? Devi innanzitutto avere chiara una cosa: la realtà non corrisponde alla verità. Verità e realtà sono cose differenti. Gli architetti hanno un ruolo importante e delicato, devono essere prudenti, responsabili e maniacali, devono fare attenzione a qualsiasi dettaglio”. Costruire una nuova realtà significa influenzare le persone, manipolarle? “Non si tratta di cambiare la testa delle persone, naturalmente, non è quello il punto. Le persone però entrano in relazione con l’architettura e vivono un’esperienza corporea, emotiva, simbolica e anche spirituale con quello spazio. Non posso sapere cosa accade nella testa di quelle persone, ma so che il rapporto che s’instaura tra l’architettura e il suo pubblico può essere molto profondo. Per questo ci vuole pudore, molto pudore nel nostro lavoro”.

Ed è quando Rudy Ricciotti estrae dal cappello, o forse dalla fondina, la parola pudore, che si finisce a parlare di estetica. Vorremmo capire a che punto, in un progetto, qualcuno inizia a occuparsi di bellezza, di quell’elemento che porta le persone a ricordare ciò che vede, a fotografarlo, l’elemento che rende l’edificio memorabile. “Anche la questione estetica nasce dal pudore, non dalle regole. Non ci sono un prima e un dopo, le costruzioni nascono da uno scambio incessante tra cultura, estetica e struttura, non c’è un ordine preciso. Bisogna rispettare la sensibilità e il lavoro degli altri, analizzare, ascoltare, muoversi con discrezione. Io chiedo sempre ai miei assistenti di leggere attentamente il bando di concorso, di seguire con molta precisione le linee guida. Loro fanno i primi passi del progetto, e dopo arrivo io. Mi vengono date tutte le informazioni, i metri quadrati, le funzionalità, le altezze, l’occupazione del suolo, tutti i dettagli tecnici, e da lì in avanti intervengo io. Non sono un architetto che fa uno schizzo, un disegno, e poi chiede all’assistente di fare il lavoro. No, è esattamente il contrario. Io penso che l’architetto debba restare al proprio posto, il nostro destino è quello di costruire, non è fare architettura di carta. Costruire tenendo conto degli effetti sociali, politici, economici”.

Stadium, Vitrolles, 1990. Foto: © Serge Demailly.

Costruire, ricercare continuamente “una bellezza che oggi sembra essere costretta all’esilio”, come spiega nel suo libro L’exil de la beauté. Combattere ma essere sempre prudenti. Tutto questo significa scendere a compromessi? Ci pensa a lungo prima di rispondere, comprende che non stiamo parlando dei compromessi con la comunità locale, con la politica, con la committenza. “Per me è fondamentale la difesa del lavoro, della manodopera. Il diritto al lavoro, quello tutelato dalla Costituzione italiana. Se devo rinunciare a un mio principio, lo posso fare solo per difendere le persone che lavorano nei miei cantieri. La difesa del lavoro sul territorio è la mia priorità. Sono un architetto patriota che rifiuta di essere colonizzato da idee che non mi appartengono. Penso di essere l’unico architetto che si definisce patriota”. Patriota significa nazionalista? “No, non c’entra nulla il nazionalismo. Il nazionalista è colui che esclude, che rifiuta il confronto, l’apertura, la competizione. Io partecipo a concorsi in tutto il mondo, ho cantieri aperti in Europa, Nord America, Sud America, ovunque, non sono certo un nazionalista. Essere patriota, per me, significa difendere il lavoro di ogni comunità con cui entro in contatto. Se lavoro in Brasile, sono un patriota brasiliano. Se lavoro in Italia, sono un patriota italiano. Bisogna sempre avere una forte connessione con i luoghi, le persone, le culture locali”. Una connessione che hanno conosciuto i nonni di Rudy Ricciotti, emigrati dall’Umbria al Sud della Francia, e che ha permesso loro di crescere. “Non abbiamo usato l’ascensore sociale, abbiamo usato gli scalini”, e questo lo ripete tre volte. “Gli scalini, abbiamo preso gli scalini. E nell’architettura succede lo stesso, non abbiamo bisogno di ascensori, dobbiamo lavorare e salire uno scalino dopo l’altro. È al lavoro che va riconosciuta la massima importanza, alle competenze, all’unicità. Senza questa idea, saremo sempre colonizzati. Qui sta la differenza tra l’architettura anglosassone e quella latina. L’architettura anglosassone consuma tecnologia, quella latina è minerale, basica, vicina al suolo, alla terra”.

E la luce, quanto conta? “Eh, la luce. È troppo facile rispondere: la luce è molto importante, ovviamente. Gli architetti sono molto presuntuosi quando dicono che lavorano con la luce. Ci vuole modestia. Noi facciamo quello che possiamo, non quello che vogliamo. Come può l’architetto lavorare con la luce? È la luce che lavora con te. L’architetto è nulla in confronto alla luce. Io lavoro sotto la luce, grazie alla forza della luce. La luce è un fenomeno fisico che ha qualcosa di mistico, e noi non dobbiamo mistificarla. Capisci che per esprimere questi concetti devo parlare, devo scrivere, non mi basta costruire?”. A Cassis, o nello studio di Bandol, non sono mai arrivati maestri, e forse non sono nemmeno usciti degli allievi. “Amo tanti architetti, ma non ho maestri. I miei riferimenti sono gli ingegneri, i muratori. Io ho il culto del lavoro. Lavorando ho imparato a dire ‘grazie’ e ‘prego’ a chi realizza i miei progetti. E non ho nemmeno allievi, anche se ci sono architetti che pensano che io sia il loro maestro e sono fiero di loro. Sono passati dal mio studio e hanno fatto carriere importanti, ma ciò che mi rende più orgoglioso è che nessuno di loro fa architettura ‘alla Ricciotti’. Non dirò mai che sono un maestro, tantomeno un artista, sono cose ridicole. Io sono Rudy Ricciotti, ed è già molto”.

MuCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marsilia, 2002. Foto: © Lisa Ricciotti.

MuCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marsilia, 2002. Foto: © Lisa Ricciotti.

MuCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marsilia, 2002. Foto: © Lisa Ricciotti.

Pont de la République, Montpellier, 2011. Foto: © Lisa Ricciotti.

Pont de la République, Montpellier, 2011. Foto: © Lisa Ricciotti.

Stadio Jean Bouin, Parigi, 2007. Foto: © Olivier Amsellem.

19M, Chanel Métiers d’Art, Aubervilliers, Parigi, 2020. Rendering: © Agence Rudy Ricciotti.

Arkéa Arena, Floirac, Bordeaux, 2013. Foto: © Philippe Caumes.

Musée du Louvre, Département des Arts de l’Islam, Parigi, 2004. Foto: © Antoine Mongodin.

Stadio Jean Bouin, Parigi, 2007. Foto: © Agence Rudy Ricciotti.

Stadio Jean Bouin, Parigi, 2007. Foto: © Olivier Amsellem.

Mémorial du camp, Rivesaltes, 2005. Foto: © Frédéric Hédelin.

Mémorial du camp, Rivesaltes, 2005. Foto: © Frédéric Hédelin.

Mémorial du camp, Rivesaltes, 2005. Foto: © Frédéric Hédelin.

Mémorial du camp, Rivesaltes, 2005. Foto: © Frédéric Hédelin.

Centre Chorégraphique National, Aix en Provence, 1999. Foto: © Philippe Ruault.

Note

1 Curzio Malaparte, La Pelle, Vallecchi Editore, Firenze, 1964, pp. 289-290. Estratto: […] Andai incontro al generale tedesco, lo feci entrare nella mia biblioteca. […] Lo accompagnai di stanza in stanza per tutta la casa, dalla biblioteca alla cantina, e quando tornammo nell’immenso atrio dai finestroni aperti sul più bel paesaggio del mondo, gli offrii un bicchiere di vino del Vesuvio, dei vigneti di Pompei. Disse Prosit levando il bicchiere, bevve tutto d’un fiato, poi, prima di andarsene, mi domandò se avessi comprato la mia casa già fatta, o se l’avessi disegnata e costruita io. Gli risposi – e non era vero – che avevo comprato la casa già fatta. E con un ampio gesto della mano, indicandogli la parete a picco di Matromania, i tre scogli giganteschi dei Faraglioni, la penisola di Sorrento, le isole delle Sirene, le lontananze azzurre della costiera di Amalfi, e il remoto bagliore dorato della riva di Pesto, gli dissi: Io ho disegnato il paesaggio”.