22 Novembre 2018

Giorgia Lupi sorride, parla inglese scandendo ogni parola. La voce fine, le mani che gesticolano lente e l’espressività del viso celata dietro ai grandi occhiali: il suo TED Talk (oltre 1,2 milioni di visualizzazioni nel momento in cui scriviamo) si intitola How we can find ourselves in data e, a dispetto delle apparenze, il titolo non è iperbolico né metaforico. Perché i dati sono dappertutto, e noi vi siamo immersi. La parola progettista non rende davvero l’idea, meglio mantenere l’inglese e dire che Giorgia Lupi è una information designer. Si occupa, mettiamola così, di dare un’anima ai dati. Li umanizza, scegliendo come classificarli, catalogarli ed esporli, avvicinando la freddezza dei numeri al focolare delle scienze umane e della creatività. Sentendola parlare, viene in mente un’idea importante: che connettere e far dialogare campi diversi del sapere, come lo sono arte e statistica, sia il modo in cui la cultura progredisce, in ragione del fatto che il mondo non è un puzzle formato da categorie e discipline indipendenti, separate da limiti oggettivi, ma è semmai un unicum, un enorme connubio di esperienze e informazioni mai del tutto distinte tra loro. All’inizio del suo Talk, tenuto a marzo del 2017 a New York, dove vive, Lupi racconta un bell’aneddoto riguardante due occasioni simili, ma lontane tra loro nel tempo, in cui i dati ci hanno, come dire, tradito. Quando negli Stati Uniti, alle presidenziali del 2016, si votava tra Clinton e Trump quasi nessuno si aspettava che vincesse il secondo. Da molti analisti era dato non solo in svantaggio: non era nemmeno considerato un vincitore plausibile. Quando poi, invece, a dispetto di ogni previsione, fu eletto davvero, quella elezione a sorpresa fece scattare un effetto déjà-vu. Nel lontano 1994, infatti, quando Giorgia aveva soltanto tredici anni e viveva ancora in Italia, in pochissimi pensavano che Berlusconi, candidato per la prima volta alla guida di un nuovo partito, Forza Italia, avrebbe potuto vincere. Invece, come sappiamo, andò diversamente. Lupi fa questa analogia tra i due successi inaspettati per raccontare il nostro modo, sbagliato, di considerare i dati come delle certezze, quando, dopotutto, non sono altro che un mezzo per arrivare alla realtà e rappresentarla. I dati, insomma, non sono mai la realtà, ma una sua spuria proiezione. Vanno contestualizzati, interpretati e raccontati, e questo è proprio quello che fa Giorgia Lupi, come solista o coordinando i progetti di Accurat, l’agenzia che ha fondato nel 2011 con Simone Quadri e Gabriele Rossi.

Giorgia Lupi nel suo intervento Designer’s Perspective: Data Visualization durante la Wharton People Analytics Conference 2018.

Partiamo da una curiosità: qual è il tuo primo ricordo di un tuo disegno? E quando hai capito per la prima volta l’importanza sociale della comunicazione dei dati?

Il primo ricordo di un mio disegno è legato a un episodio che mi ha procurato una sonora sgridata da parte di mia mamma: avevo disegnato con dei gessetti una serie di linee colorate sul muro della sua stanza. Ero molto piccola. In generale, mi piace raccontare che sin da quando ero bambina ho sempre avuto due passioni apparentemente contrastanti, che credo possano spiegare l’origine del mio lavoro e il desiderio di dialogare con i dati. Da una parte una ossessione per i numeri, le catalogazioni e le classificazioni, i sistemi e le regole. Ricordo ancora il piacere di passare i pomeriggi nel laboratorio di sartoria di mia nonna, dove, con sua grande gioia, catalogavo tutti i suoi bottoni per colore, dimensione e numero di fori al centro, disegnando poi le etichette per classificarli. Dall’altra parte, ho sempre amato disegnare e, come ho raccontato, disegnavo più o meno ovunque!

I dati in molti casi sono ancora percepiti come qualcosa di freddo e impersonale, come si combatte questa percezione? Cos’è, a proposito, quello che tu chiami Data Humanism?

Spesso quando lavoriamo con i dati rischiamo di focalizzarci solo sui numeri e le quantità che sono già disponibili, sui dataset che troviamo già pronti, e non ci rendiamo conto che questi dati possono in verità diventare molto più significativi se ne scopriamo gli aspetti più effimeri e nascosti, se siamo capaci di fare collegamenti e di ricondurre i dati al contesto che li ha generati. Molte volte, poi, si descrivono e s’immaginano i dati come la risposta definitiva alle nostre domande, come se fossero delle entità infallibili e perfette su cui basarci per prendere le nostre decisioni. I dati, qualsiasi tipologia di dati, sono perlopiù creati dall’uomo. Data-driven non significa “inconfondibilmente vero”. Credo che sia giunto il tempo di abbandonare questa presunzione di verità assoluta legata ai dati, e di accogliere invece una concezione e una rappresentazione fallibile dei grandi numeri, imperfetta, perché solo così si può descrivere la realtà nei suoi vari aspetti. È per questo che suggerisco di cambiare il modo in cui vediamo i dati. I dati sono un mezzo che ci porta ad avere più informazioni sulla realtà che stiamo analizzando e vivendo, ma che non la descrivono perfettamente, in modo esatto, senza sbavature. Più che la risposta alle nostre domande, i dati dovrebbero fornirci degli spunti per porre nuove domande, più profonde e significative.

“Data Humanism – A Visual Manifesto”, di Giorgia Lupi, pubblicato per la prima volta su Print Magazine, gennaio 2017.

A un nuovo modo di vedere i dati deve corrispondere però un nuovo modo di rappresentarli.

Certo. Serve un cambio di paradigma anche nel modo in cui rappresentiamo le informazioni visivamente. Dovremmo imparare a includere e rendere fruibili gli aspetti qualitativi, più sfumati, dei dati. Dovremmo sperimentare e provare a visualizzare l’incertezza, i possibili errori e le imperfezioni dei dati. Per troppo tempo abbiamo separato il mondo delle relazioni, delle idee e delle persone dal mondo dei numeri, dei dati, della scienza. Io credo, invece, che guardare ai dati con un occhio umano possa determinare una svolta radicale dal punto di vista analitico e interpretativo. Esattamente come gli intellettuali umanisti nell’Italia del Trecento hanno rivoluzionato il mondo della cultura – penso a Petrarca e a Boccaccio, tra i primi – riportando l’attenzione sull’uomo, noi dovremmo capovolgere la prospettiva rispetto al mondo dei dati se vogliamo iniziare a renderli veramente parte delle nostre vite: è questo che chiamo Data Humanism, l’umanesimo dei dati. Nel momento in cui i nostri dati vengono collezionati giorno dopo giorno, minuto per minuto, con tecnologie inimmaginabili anche solo qualche anno fa, la sfida è quella di diventare iperumani, per utilizzarli al meglio, con saggezza e ingegno. Mi piace dire che i dati possono essere uno stato d’animo più che una questione di competenze e strumenti, e da ultimo che i dati possono aiutarci a diventare più umani e connetterci con noi stessi a un livello più profondo, se indossiamo le lenti giuste per osservarli.

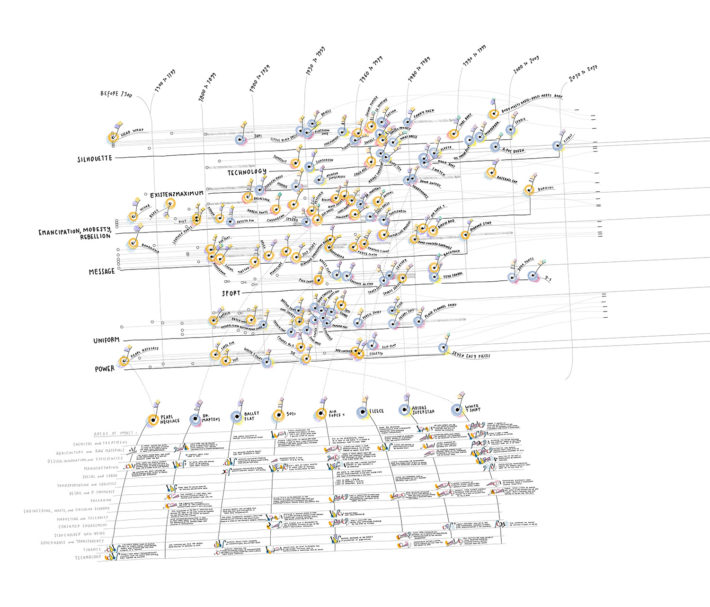

Data Items: A Fashion Landscape 2017, data visualization realizzata da Accurat per la mostra Items: Is Fashion Modern?, The Museum of Modern Art, New York, 1 ottobre 2017 – 28 gennaio 2018.

Con il progetto Friends in Space, nel 2014, hai dato la possibilità a chiunque di seguire Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Mi racconti com’è nata l’idea, sviluppata da Accurat? Di fatto, si è trattato di far arrivare i social network nello spazio – per la prima volta, se non erro.

Prima di partire per la sua missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, Samantha Cristoforetti ha visto i lavori di Accurat e, attraverso Twitter, abbiamo iniziato a chiacchierare su cosa sarebbe stato bello fare con i dati della sua missione. Fin da prima di partire per il suo viaggio, lei ha sempre voluto usare la sua visibilità per scopi nobili e importanti, e uno dei temi che le stava più a cuore era quello di usare la sua missione per connettere le persone tra loro. Così abbiamo deciso quasi subito di abbandonare qualsiasi tipo di rappresentazione scientifica dei dati e di concentrarci sull’aspetto più umano, e da lì abbiamo creato Friends in Space, un’applicazione web costruita sull’idea di dare alle persone la possibilità di salutare Samantha mentre orbitava sopra alle loro teste e, contemporaneamente, di interagire con tutte le persone connesse nello stesso momento da ogni parte del mondo. Il funzionamento era semplice: bastava loggarsi con il proprio profilo Twitter o Facebook e ci si vedeva immediatamente visualizzati su una mappa, insieme a tutte le altre persone collegate in quel momento. Da qui si vedeva dove fosse Samantha in quel preciso istante, quando ci sarebbe stata l’occasione di vederla da vicino, e si aveva la possibilità di mandare nell’etere il proprio saluto, a lei e a tutti gli altri nuovi amici appassionati di spazio. Nella sua semplicità, il progetto ha permesso a più di ventimila persone di entrare in contatto tra loro, creando connessioni inaspettate fra appassionati e curiosi in ogni angolo del pianeta. Ovviamente, Samantha rispondeva regolarmente ai saluti, usando Twitter dalla Stazione Spaziale, twittando il suo Hello Earth che veniva trasformato in un’ondata di saluti su Friends in Space. Visualizzare i dati può rivelare aspetti invisibili di noi stessi e può addirittura creare una connessione intima e semplice, non verbale, con una persona che può essere dall’altra parte del globo, in Nuova Zelanda, o addirittura nello spazio.

Com’è nata invece, più recentemente, la collaborazione con Kaki King? E com’è stato poi collaborare con lei al progetto Bruises, lavorando con le informazioni riguardanti la malattia di sua figlia?

Ho iniziato a collaborare con Kaki, ora mia grande amica, per un progetto di brand identity per Hennessy, coordinato da John Maeda: abbiamo creato l’identità visiva per un’edizione speciale del loro famoso cognac attraverso una sperimentazione che combinava musica e data visualization. Bruises nasce da una situazione molto personale e non piacevole, e cioè dal fatto che alla figlia di Kaki, nel 2017, quando aveva due anni, è stata diagnosticata una malattia autoimmune del sangue, l’ITP (Immune Thrombocytopenic Purpura): il corpo attacca le piastrine e questo porta alla formazione di lividi spontanei, petecchie, sanguinamento anche di piccole ferite fino al rischio di emorragie cerebrali. Da subito ho cercato di capire in che modo avrei potuto supportare Kaki e starle vicino. Come tenere traccia, giorno per giorno, di quello che stava succedendo a Cooper, la sua bambina? Insieme, abbiamo elaborato un sistema per l’osservazione e la registrazione quotidiana di una serie di parametri oggettivi, per esempio il numero e il colore dei lividi, i dati clinici delle varie visite e così via. Ma anche di aspetti più qualitativi: le emozioni di Kaki e della sua famiglia, le sensazioni che ciascuno prova quando affronta la propria malattia o quella di una persona amata. Da una parte, l’osservazione di questi dati ha portato Kaki a riprendere il controllo, per quanto possibile, di una situazione incredibilmente incerta, e le ha dato la possibilità di comunicare coi medici in maniera più esaustiva ed efficace, soprattutto in situazioni di stress. Contemporaneamente, abbiamo cercato di ragionare su come, da questa storia, si potesse trarre un’indicazione più generale. Il progetto artistico che ne è uscito, Bruises appunto, ha come sottotitolo The Data We Don’t See, cioè tutti quei dati che non vediamo e che possono trasformare un’esperienza difficile in immagini e musica. La rappresentazione grafica mostra l’evolversi della malattia in modo dolce, quasi poetico, nonostante la crudezza dei dati: infatti, ho voluto creare una visualizzazione che potesse toccare le corde delle persone e non solo fornire un livello di comprensione. E ho cercato di farlo lavorando con i sintomi visivi di questa malattia, traducendoli in segni che potessero richiamare visivamente cosa stava succedendo alla pelle di Cooper. La collezione dei dati, che si è protratta per 120 giorni, è diventata poi un pezzo musicale di 120 battute in cui Kaki ha sonorizzato quello che stava succedendo. Le registrazioni di dati puramente clinici difficilmente riescono a cogliere l’impatto che la malattia di un bambino ha sulla sua famiglia. Con Bruises abbiamo voluto comunicare le informazioni mancanti che solitamente appartengono a una storia di questo tipo. È stato un viaggio molto personale, abbiamo analizzato e raccontato dati che normalmente vengono ignorati, quasi a cercare una via della guarigione; abbiamo trasmesso empatia ed emozioni mediante i “dati”.

In più occasioni hai detto di disegnare continuamente. In che modo l’arte può favorire la comprensione del mondo in cui viviamo? E come funziona, nel tuo caso, il rapporto tra il disegno e l’interpretazione che dai del mondo che ti circonda?

In generale, una grossissima parte di quello che faccio dipende dal modo in cui ho imparato a vedere il mondo, cercando di trovare ispirazione nei luoghi meno ovvi e di adattare suggestioni visive e intuizioni puramente estetiche ai progetti a cui lavoro. Per fare questo, ogni volta cerco di capire cosa mi piace di quello che vedo, cosa lo rende armonioso, bilanciato ed evocativo, e cerco poi di ricreare queste caratteristiche nei miei lavori. Dico sempre che per imparare davvero a progettare bisogna prima imparare a vedere. È sicuramente una delle massime che più mi rappresenta. Ho capito di essere ispirata soprattutto da linguaggi visivi che sono in qualche modo già convenzionali, la cui estetica è familiare per la nostra mente: se una serie di norme estetiche – per le forme, i colori e la composizione spaziale – funzionano in un contesto che osservo, provo ad applicarle al design al quale sto lavorando. I contesti visivi ai quali mi riferisco sono l’arte astratta, ma anche l’estetica ripetitiva delle note musicali, specialmente della musica contemporanea, o il sistema di stratificazione dei disegni in architettura o addirittura le forme degli oggetti e della natura: ambienti visivi ai quali le nostre menti possono fare riferimento senza necessariamente coglierli appieno. E poi, come dici tu, disegno. Disegno per riappropriarmi delle forme da cui sono attratta, disegno per ragionare su un’idea e testare se funziona.

Copertina del libro Osserva, raccogli, disegna! di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec, © 2018 Corraini Edizioni.

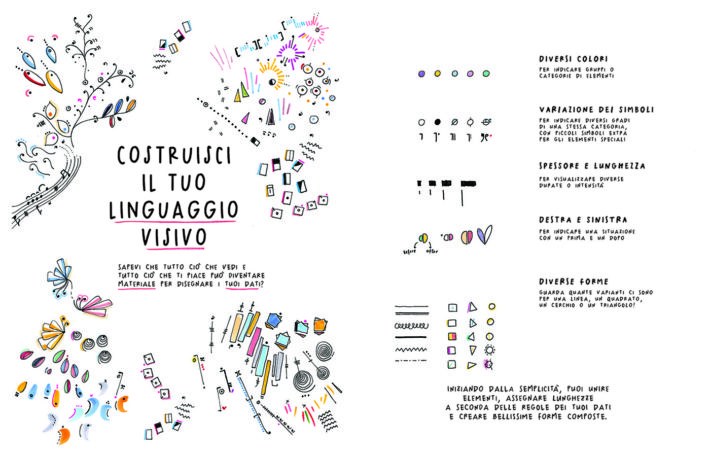

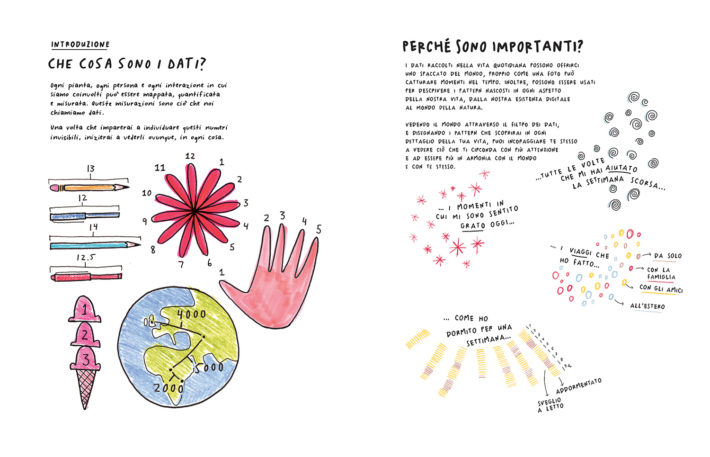

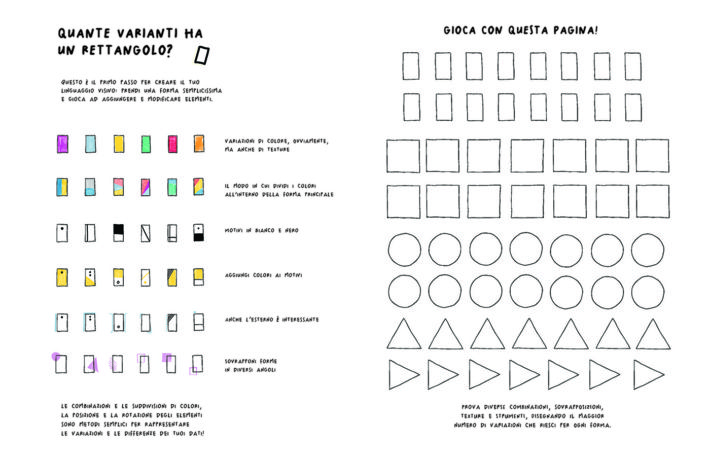

A proposito di disegni, è uscito da poco per Corraini il tuo Osserva, raccogli, disegna!, una guida che insegna a documentare le nostre abitudini quotidiane attraverso gli schemi visivi. Il libro, lo ricordiamo, è un’evoluzione di Dear Data, un progetto che hai realizzato tra il 2014 e il 2015 con Stefanie Posavec: per un anno, vi siete spedite oltre 100 cartoline che illustravano, con disegni fatti a mano, le vostre vite. Da quell’esperienza è nato un primo volume, e ora siamo al secondo. Come si è sviluppato questo percorso?

L’idea di Osserva, raccogli, disegna! è nata dal successo di Dear Data. Dopo quel progetto, abbiamo scoperto che diverse centinaia di persone avevano adottato il nostro format creativo di raccolta dei dati personali, utilizzandolo per investigare le loro vite. Molti insegnanti lo hanno usato come supporto didattico. Così abbiamo deciso di creare uno strumento pratico che offrisse a tutti l’opportunità di analizzare e documentare le proprie esperienze in modo originale. Il libro contiene molti suggerimenti per apprendere il linguaggio della data visualization, e diverse pagine che danno la possibilità di ricreare proprio quello che Stefanie e io abbiamo fatto per un anno, ma con temi e codici visivi totalmente nuovi. Sono molto contenta, sta andando bene, è usato e apprezzato anche dai giovanissimi. Se il primo volume, Dear Data, raccoglieva le nostre 52 cartoline, aggiungendo alcune nuove illustrazioni, Osserva fa un passo avanti, è un manuale con delle vere e proprie istruzioni per l’uso, propone un metodo, ti dice cosa fare.

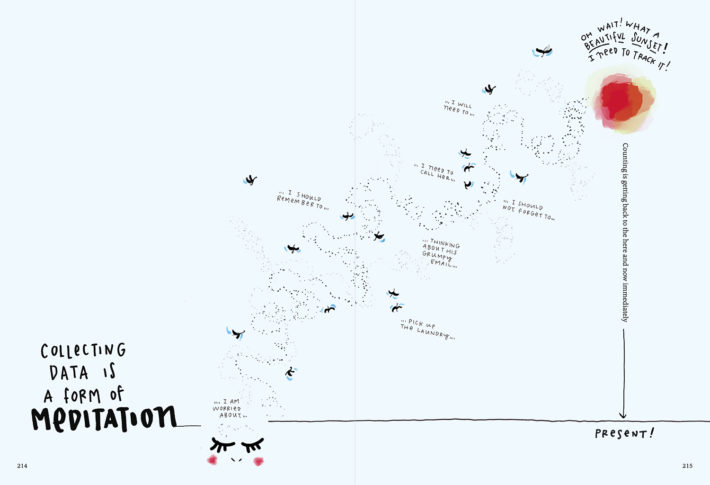

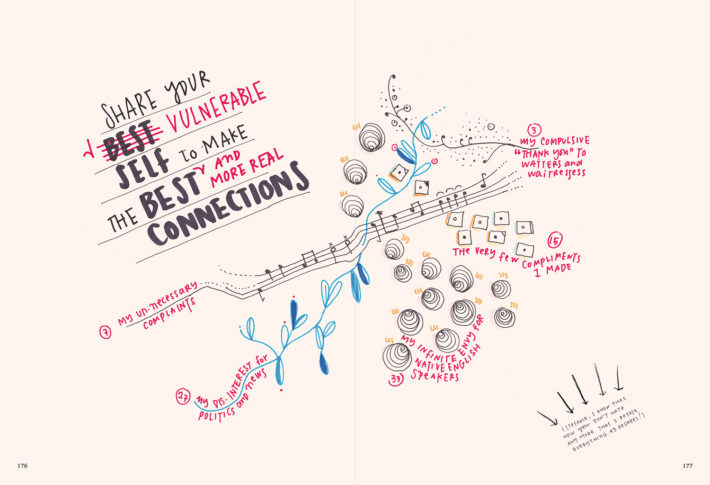

Dal libro Osserva, raccogli, disegna! di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec, © 2018 Corraini Edizioni.

Dal libro Osserva, raccogli, disegna! di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec, © 2018 Corraini Edizioni.

Dal libro Osserva, raccogli, disegna! di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec, © 2018 Corraini Edizioni.

Dal libro Dear Data, di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec, © 2016 Princeton Architectural Press.

Dal libro Dear Data, di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec, © 2016 Princeton Architectural Press.

Dal libro Dear Data, di Giorgia Lupi e Stefanie Posavec, © 2016 Princeton Architectural Press.

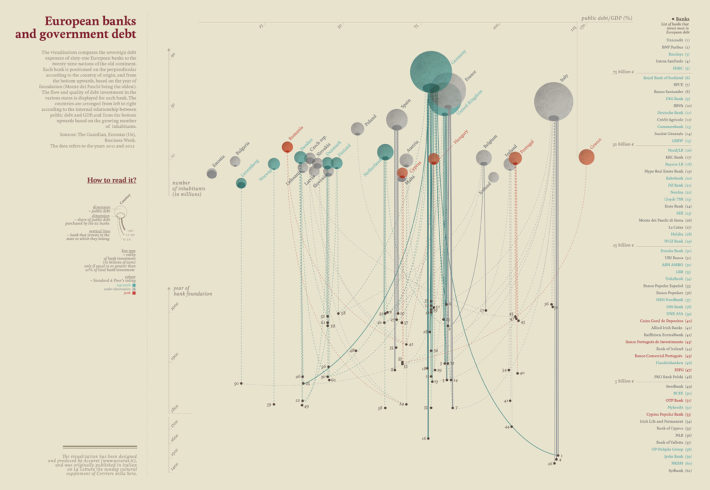

“Banche europee e debito sovrano”, data visualization realizzata da Accurat per La Lettura, Corriere della Sera, 21 aprile 2013.

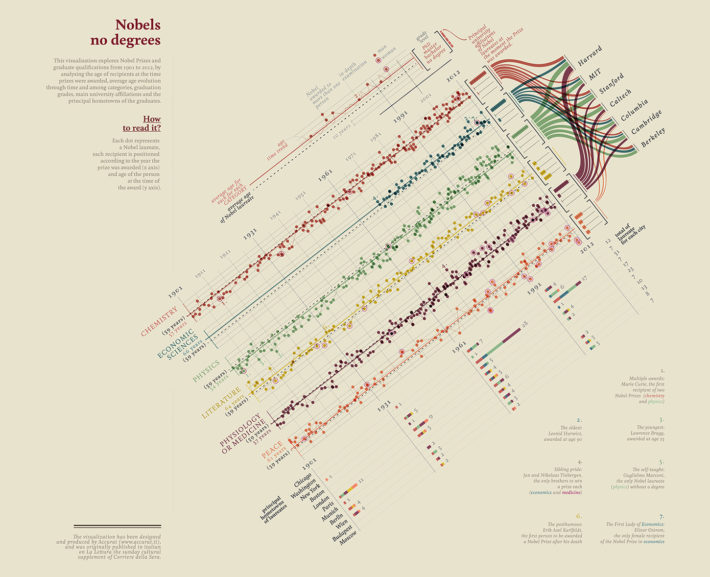

“Quanti (non) laureati al Nobel”, data visualization realizzata da Accurat per La Lettura, Corriere della Sera, 25 novembre 2012.

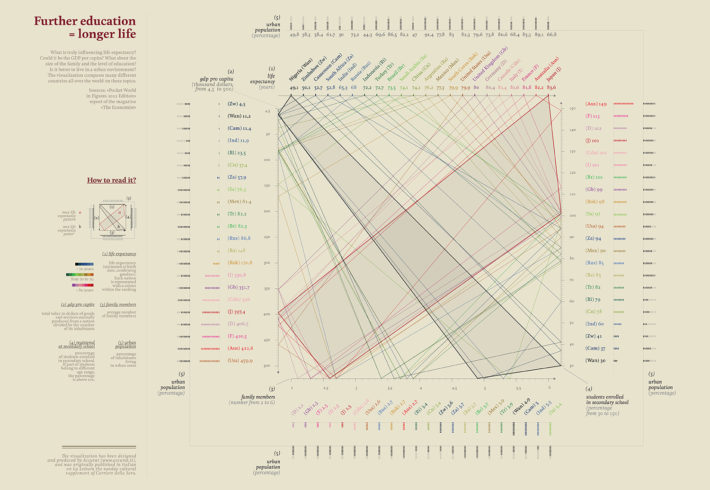

“Studia di più, vivrai a lungo”, data visualization realizzata da Accurat per La Lettura, Corriere della Sera, 29 luglio 2012.