26 Luglio 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Rossella Biscotti.

Klat #04, autunno 2010.

«Sono interessata alle tracce di storia: documenti, filmati, fotografie. Offrono un’altra visione della realtà. Solo quando queste immagini vengono interpretate, decodificate e condivise pubblicamente con altri sviluppano nuovi significati. I miei lavori esplorano lo scostamento tra la storia e la sua interpretazione, tra l’esperienza e la sua archiviazione», ha scritto di sé Rossella Biscotti, una dei più accreditati artisti italiani dell’ultima generazione. Impegnata a scandagliare – con video, film, installazioni e scultura – il tema della memoria, le sue articolazioni e infinite défaillance. Come si evince da questa lunga chiacchierata, dove la Storia, maiuscola e minuscola, latitante o condivisa, fa molte volte la sua comparsa.

Rossella Biscotti, Everything is somehow related to everything else, yet the whole is terrifyingly unstable, 2008. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca.

Cominciamo dall’inizio, ti va? Dove sei nata, da quale famiglia, dove hai studiato?

Sono nata a Molfetta, in Puglia, nel 1978, da quella che credo si possa definire una famiglia normale. Ho frequentato il liceo artistico, poi Belle Arti a Napoli fino al 2001, con indirizzo scenografia. I miei studi non sono stati fondamentali, ma Napoli sì. La fine degli anni Novanta è stata un periodo vitale: oltre alla presenza di gallerie storiche come Lia Rumma e luoghi come la Fondazione Morra, c’erano persone molto giovani che cominciavano a lavorare nel campo: Paola Guadagnino e Marco Altavilla di T293, Gigiotto del Vecchio, Giangi Fonti… Un momento molto bello e positivo. Siamo cresciuti in un clima sperimentale, di laboratorio. Napoli è stata una città importante anche dal punto di vista sociale e urbanistico, mi ha ispirato molto. Da lì poi mi sono spostata a Rotterdam, un trasloco quasi casuale nato da Cricca Gang, una collettiva di artisti olandesi curata da Patricia Pulles. È lei che mi ha consigliato di cercare una residenza nel suo paese. Sono partita nel 2004 e non sono più tornata.

Come hai trascorso i primi anni in Olanda?

Lavorando. Ho iniziato con 5-6 mesi di residenza alla Foundation B.a.d. di Rotterdam, una fondazione nata per iniziativa spontanea di artisti (una occupazione), che si è istituzionalizzata nel corso del tempo. Nel 2005 sono stata invitata dallo SMART Project Space di Amsterdam a partecipare a una collettiva intitolata ADAM, con una trentina di progetti site-specific sul tema delle condizioni socio-politiche della capitale olandese: qui ho trascorso altri 5-6 mesi, tornando spesso a Rotterdam. In ogni caso, i miei soggiorni in Olanda sono sempre stati interrotti da viaggi: New York, Berlino, Roma.

Prima dicevi che la tua formazione in accademia non ha avuto molto peso. Ti consideri un’autodidatta?

Quasi, sì. Ho seguito il corso della Fondazione Antonio Ratti con Ilya Kabakov. E ora che sto trascorrendo il mio primo anno alla Rijksakademie, non so ancora bene come comportarmi.

Quando hai iniziato a usare il video? È stata una scelta premeditata?

No, non è stata una scelta ragionata. Ho girato i miei primi video a fine 2001 in Spagna, a Valencia (dov’ero approdata con un Erasmus), perché ho avuto in prestito una videocamera. Erano dei ritratti, molto semplici: persone che avevo incontrato e che trovavo interessanti. Restavano fermi per una quindicina di minuti in una situazione a loro familiare, poi compivano un’azione della durata di pochi secondi e la scena ripartiva come prima, in loop. In comune, avevano il fatto di non appartenere del tutto al contesto: un camionista olandese (Rick), una brasiliana e un italiano che vivevano insieme (Patricia and Antonio), un argentino (Cesar), il mio primo ritratto. Nonostante tutta l’inesperienza tecnica, vedere quel lavoro oggi mi emoziona ancora: in Argentina, all’epoca c’era una tremenda crisi economica e Cesar cantava una canzone di Charlie Garcia, Inconsciente colectivo, per poi uscire di scena. Non c’era nessun copione, solo poche indicazioni date all’ultimo secondo, così i video diventavano momenti di scoperta. Rick, per esempio, un omone che conservava in una stanza una montagna di giocattoli per il figlio che non riusciva a vedere spesso, alla fine si nascondeva sotto una barricata di giochi, come un bambino.

Rossella Biscotti, La cinematografia è l’arma più forte, 2007. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca.

Qual era il tuo punto di partenza? Quei soggetti ti interessavano anche dal punto di vista sociale o sociologico?

Partivo sicuramente dall’individuo. In quei video, non hai informazioni di background rispetto alla storia o alla provenienza dei protagonisti, e la possibilità di sviluppare più livelli di lettura è limitata. I quindici minuti iniziali di silenzio creano una strana interazione tra lo spettatore e la persona immobile che gli si para davanti. Volevo creare una certa astrazione, fermare la realtà per suggerire un’osservazione differente. Nello stesso periodo avevo girato anche una serie di video che non ho mai mostrato, intitolata Osservazioni con camera fissa, su varie situazioni in città. Quello dei ritratti è stato un passaggio successivo.

Nel giro di poco tempo hai iniziato a realizzare progetti in cui la connotazione “italiana”, geografica, culturale o storica, assumeva un peso determinante.

Ogni lavoro è un tassello, frutto di una determinata ricerca estetica. Non ho un programma definito e non mi piace ripetermi. Certo, la riflessione sul tema dell’identità culturale italiana fa parte degli interessi che porto avanti. In video come L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro (2004) o Muctar (2003) si racconta una situazione sociale, ma c’è anche un’identità estetica sottile, che prende come punto di riferimento quel cinema di Antonioni che credo ormai faccia parte del nostro modo di rappresentare e rappresentarci. In Muctar, si vedono due immigrati russi che parlano nella propria lingua, sullo sfondo di un paesaggio napoletano insieme marino e industriale – la stessa alienazione dal contesto, lo stesso straniamento dei ritratti precedenti. In L’Italia, il tema non si sviluppa in termini didascalici ma prova a creare una serie di situazioni surreali, tra il documentario e la messa in scena, nelle quali l’idea del lavoro si distacca da quella della mera produzione e va verso un’azione giocosa, verso l’Homo Ludens di Huizinga, le utopie di Constant.

Un filone del tuo lavoro ricostruisce con attenzione alcuni frammenti del periodo fascista.

La mia ricognizione sulla storia è partita da La cinematografia è l’arma più forte del 2003, pensata per la Fondazione Adriano Olivetti di Roma. Una scritta sul muro, un wall painting che voleva riferirsi, dal punto di vista estetico e concettuale, alla storia del fascismo. Un lavoro forte, premonitore rispetto ad altri che ho realizzato successivamente, come Shooting on the Dam (2005). Quel riferimento così diretto è stato scioccante anche per me, e lo è ancora adesso: in Italia, con il predominio mediatico di Berlusconi, il termine “cinematografia” assume un altro senso e comunque traccia una storia, indica un’origine.

Rossella Biscotti, The Undercover Man, 2008. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca.

Quanto credi sia immediatamente riconoscibile la “fonte” di quel lavoro? Quanti sanno chi è l’autore dello slogan “La cinematografia è l’arma più forte”? La memoria storica non è sempre scontata, tantomeno nel nostro paese.

Spesso c’è un riconoscimento quasi empirico, immediato. In un progetto come Le teste in oggetto, con il quale ho riportato alla luce ed esposto cinque teste monumentali in bronzo di Mussolini e di re Vittorio Emanuele III in deposito all’EUR, l’origine storica è clamorosamente evidente. Ma quello a cui mi riferisco è una certa estetica, così forte da diventare riconosciuta e riconoscibile. A seguire, certo, c’è un ulteriore livello di significato che dipende dalla cultura personale di chi guarda. E poi un altro ancora, abbastanza difficile, che si attiva solo se sai da dove viene quell’immagine o citazione. Mi incuriosiva testare quello slogan perché a Roma è stato molto utilizzato ed è ancora molto presente. È una città talmente stratificata che sembra inglobare tutto, ma credo che la gente abbia la capacità di riconoscere cosa è fascista.

Capita spesso di vedere in televisione cinegiornali Luce del Ventennio. Inizialmente, erano accompagnati da un commento fuori campo che ristabiliva distanza storica e giudizio a posteriori, mentre ora vengono riproposti così com’erano in originale: a me danno l’impressione di una certa ambiguità, come se il loro valore propagandistico riuscisse a riemergere, al di là dell’aspetto documentario.

Anche lavori come La cinematografia o Le teste, che ripropongono in maniera diretta materiali dell’epoca, per me sono ambigui. Quello che tento di fare è aprire una discussione, farne un laboratorio: a me interessa quello che ruota attorno al progetto, che tipo di reazione e partecipazione nasce dall’intervento. Guardo a questi lavori come a una specie di performance, perché m’interessano solo quando sono all’interno di un pubblico, tra la gente – l’aspetto relazionale per me è molto importante. Ora che ci penso, non è casuale che abbia presentato i due progetti in luoghi privati come la Fondazione Olivetti e la Nomas Foundation. Non so se sarebbe stato possibile farlo in un museo, se avrebbe reso tutto più problematico, facendo coincidere la mia posizione con quella dell’istituzione e depotenziando l’ambiguità di cui dicevamo prima.

In autunno però lavorerai al MAXXI, dove sei una dei quattro finalisti del Premio Italia Arte Contemporanea.

Sì, e immagino sarà un po’ difficile, perché quando le relazioni col pubblico entrano all’interno di un museo si modificano. Vorrei lavorare, secondo vari punti di vista, sulla storia dell’architettura, che secondo me è la materia prima del MAXXI. Se ci riesco, vorrei presentare un progetto a cui sto lavorando da molto tempo, sull’aula bunker del Foro Italico. È nata a metà degli anni Trenta come gioiello dell’architettura modernista (originariamente Casa del Balilla Sperimentale, poi Casa delle Armi nel Foro Mussolini e Accademia della Scherma), progettata da Luigi Moretti, dimenticata e poi destinata a un utilizzo diverso negli anni Ottanta. Una storia e un edificio che seguo dal 2006 e conosco in tutti i dettagli.

Perché proprio quel luogo?

Mi ci sono imbattuta nell’ambito di una ricerca fotografica sull’architettura fascista che stavo facendo con Kevin van Braak. Una indagine partita da Roma, l’EUR e il Foro Italico, che ci ha portato verso le colonie marine sull’Adriatico e in Versilia.

Rossella Biscotti, The Undercover Man, 2008. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca.

Nello stesso periodo hai girato anche un video, Il ripristino della vasca vuota (2006), sulla Piscina del Foro Italico.

Sì. Volevo registrare la relazione neutra, surreale, che intercorre tra quel luogo carico di storia e retorica e le persone che da vent’anni hanno il contratto per la sua manutenzione. Ogni settembre, la piscina viene svuotata, pulita e riempita. Nel video, le vedi vagare, compiere alcuni gesti, non proprio azioni funzionali: l’obiettivo per me era stabilire un confronto con lo spazio, far sentire la presenza della storia attraverso la maestosità del contesto. Quello che vedi è tremendo: mosaici puliti con l’acido, fumi che salgono dal pavimento. Ma non c’è nessun intento moralista o di denuncia: racconto semplicemente una routine.

Il modo di concepire il restauro è cambiato. Nel 1960, con la sua Teoria del restauro, Cesare Brandi sosteneva che «costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione nel futuro». Cioè, se non riconosci un’opera come tale, se non la inquadri in un’estetica e un’epoca, non puoi restaurarla, al massimo la ripari. Per tutti gli anni Settanta si praticava il ritocco neutro, che metteva bene in evidenza le lacune dovute al passaggio del tempo. Poi, visto che l’effetto era troppo calvinista, “concettuale” e sgradevole, si è tornati progressivamente al restauro mimetico. L’effetto preferito è il “come nuovo”, che fa sparire le tracce del passato e riporta l’opera a un ipotetico stato originale. O a un eterno presente.

Questa riflessione m’interessa. Con gli anni, l’aula del Foro Italico di Moretti è stata rivalutata come capolavoro razionalista, mentre è stato giudicato uno scempio il rinnovo per renderla adatta ad accogliere i maxiprocessi romani dalla fine degli anni Settanta in poi: dal caso Moro all’attentato al Papa, dal 7 aprile alla Banda della Magliana. Una storia molto pesante, che ci torna in mente appena ne vediamo un’immagine: l’aula ha una struttura ingegneristica incredibile, mantiene linee nettissime, con la luce che entra di lato. Poi vedi le gabbie, il posto della corte, le sedie, le camere e ti ricordi gli anni di piombo. Presto tutto questo verrà buttato via, perché il complesso ritornerà al CONI, lo stesso ente che mantiene la piscina del Foro Italico, per trasformarsi in museo dello sport. C’è stata una forte polemica politica, ma alla fine hanno deciso di restaurare radicalmente l’aula, riportandola allo “splendore originale”. Mi interessa molto questo momento di passaggio. Cancellare la ristrutturazione, per quanto infelice, significa anche rimuovere quel passato tremendo che appartiene alla storia d’Italia e che non è stato ancora del tutto elaborato, discusso storicamente.

Rossella Biscotti, Le teste in oggetto, 2009. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca. Foto: Ela Bialkowska.

Mi ha colpito che molti studenti, intervistati all’uscita della prova d’italiano per la maturità di quest’anno, dicessero di non aver scelto il tema su Primo Levi perché “fuori dal programma”. È proprio il Novecento, il secolo che ci ha lasciato le eredità più pesanti con tutti i loro carichi ideologici, quello che da noi sembra meno studiato. Secondo te, gli artisti delle ultime generazioni lavorano sul tema della memoria anche per evidenziare certe lacune e provare a risarcirle?

In realtà, anche io non sono mai arrivata col programma scolastico a molti degli eventi e dei fatti di cui mi occupo. Il mio metodo di indagine e ricerca è molto frammentario, una metafora del nostro tentativo di ricostruire la storia attraverso storie personali. Mi ha sempre colpito la quasi totale impossibilità di trovare un modo efficace e d’autore di ricostruire la storia, evitando la pedagogia più dozzinale. Un metodo fatto di ricerche storiche capaci di includere la parte individuale, evitando allo stesso tempo la retorica dell’individuo. Certi documentari mi ricordano le interviste ai testimoni quando succede qualcosa. A quanti chilometri si trovava dall’accaduto? Conosceva la vittima? Testimoni presenti all’avvenimento che non colgono mai l’aspetto più riflessivo della loro memoria.

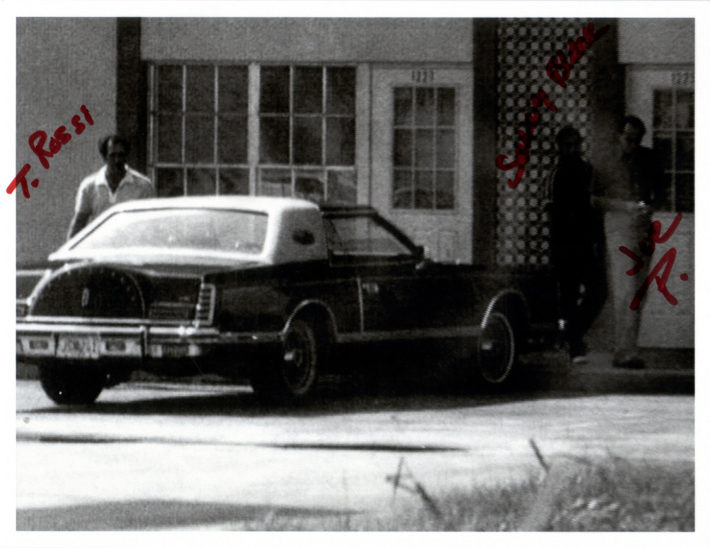

Con The Undercover Man, che ha per protagonista il famoso Joseph Pistone/Donnie Brasco, hai analizzato tutto questo.

Per me, The Undercover Man è una riflessione sul documentario, sulla possibilità di presentare e raccontare un fatto costruito come se fosse un fatto “vero”. C’è sempre un editing, una scelta, una ricostruzione: anche nel documentario. Prendiamo The Sun Shines in Kiev (2006), un progetto che include un film, tre diaproiezioni e un poster legati alle modalità con cui è stato riportato l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl e alla storia di Vladimir Nikitovich Shevchenko, uno dei primi registi ad arrivare sul posto. Nel film si possono ascoltare due versioni discordanti una dietro l’altra, anche se a fornirle è un individuo vicinissimo al soggetto e all’accaduto, come la moglie di Shevchenko. Non sono solo le istituzioni collettive, ma anche i singoli a creare situazioni in cui è difficile stabilire qual è la versione dei fatti. Da parte mia, in opere come The Undercover Man e The Sun Shines in Kiev, non c’è neanche il tentativo di creare una storia coerente attraverso una moltitudine di racconti, tracce, immagini. The Undercover Man mostra tutto il materiale come un campionario: c’è il metodo narrativo, rappresentato dal congegno della voce fuori campo; la presunta oggettività dell’intervista, per cui abbiamo costruito il set, il momento del ciak; l’editing onnipresente, visto che sopra e sotto l’immagine scorrono i numeri creati dalla macchina del fotocinema. The Undercover Man porta allo scoperto il meccanismo del cinema e del documentario, partendo dalla ricostruzione di questo personaggio reale, che è un agente undercover e quindi una persona che nella vita di tutti i giorni mente continuamente per poter svolgere il proprio lavoro investigativo.

Analizzare la fiction e i suoi meccanismi per te è un modo per esercitare un pensiero critico sull’attualità, sulla costruzione del consenso?

Può darsi. Credo che oggi inventarsi un sistema diverso per raccontare storie che conoscono tutti sia il metodo più efficace per farle arrivare a destinazione. Napoli e la camorra non sono una novità, ma è il modo con cui Saviano ha scritto Gomorra che ne ha fatto un bestseller mondiale. L’esempio che amo di più sono i fumetti di Marjane Satrapi, capaci di raccontare storie durissime sull’Iran, ma con un tono diretto, ironico e poetico. Forse il giornalismo tradizionale è un po’ usurato. È bello pensare che esistano altre forme capaci di raccontarti una situazione senza sbattertela in faccia.

Rossella Biscotti, The Undercover Man, 2008. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca.

Nella serie fotografica Everything is somehow related to everything else, yet the whole is terrifyingly unstable (2008), che hai realizzato per il Museion di Bolzano, ti si vede camminare in cima al muro che delimitava il lager nazista della città. Mi piace il modo in cui evidenzi il tuo senso di vertigine, il rischio di perdere l’equilibrio di fronte a una storia irraccontabile.

Mi sembra un’interpretazione molto giusta. Quella vertigine la provo come individuo nei confronti di questi episodi così forti ma così distanti, come buchi neri a proposito dei quali molto non si è detto, preferendo il silenzio anche per ragioni dolorosamente personali. E poi la provo in generale nei confronti della storia. Con la mia agorafobia, volevo mettermi completamente in gioco rispetto a quel luogo, il cui muro perimetrale è quasi intatto, inglobato in una situazione urbanistica contemporanea: un ex quartiere operaio di case popolari. Molti residenti sono abbastanza coscienti di cosa rappresenta, c’è una targa recente, e ogni anno ci sono persone che vengono a visitarlo, con emozione, tristezza e voglia di commemorazione – anche se sempre meno, per via dell’età. Nella quotidianità, il luogo ha una vita molto semplice: una parte è utilizzata come parcheggio, da un lato ci sono dei palazzi, dall’altro una porzione è coperta di piante, una è tutta diroccata, una è restaurata. Quando il Museion mi ha invitato a fare un progetto site-specific, non volevo lavorare su quel tema, benché lo conoscessi. Poi un giorno girando a piedi, me lo sono trovato davanti, senza via d’uscita. Pensavo circondasse una zona militare, poi ho capito che era la traccia del campo di concentramento. E ha vinto il muro.

Un libro che ho amato molto, al liceo, è Apologia della storia di Marc Bloch, uno dei fondatori della Scuola francese delle Annales. È un testo non finito, perché nel 1944 Bloch fu fucilato dalla Gestapo come membro della Resistenza. Si apriva con una domanda: «Papà, spiegami allora, a cosa serve la storia?». E sosteneva che bisogna studiare «il passato in funzione del presente e il presente in funzione del passato».

Sì, sono assolutamente d’accordo. Per me non c’è soluzione di continuità tra passato e presente, io passo facilmente da una situazione all’altra, in maniera “astoricizzata”. Mi sento implicata nei fatti storici, così come in quelli contemporanei, mi servono entrambi. Visto che ho un approccio molto pratico, empirico, di solito non ho problemi a trovare qualcuno che conosce, parla, ricorda. A volte vorrei poterlo fare anche con molti personaggi storici.

E a cosa ti è servita la storia dell’arte?

Anche qui, non sono arrivata fino in fondo col programma, mi sono fermata a Warhol, per di più facendo qualche salto in lungo. L’ho scoperta un po’ per volta, attraverso le opere, la filosofia, le biografie, alcuni cataloghi. All’Accademia di Napoli l’orizzonte formativo era più locale, articolato attorno a situazioni più note ai docenti, come le performance di Marina Abramovič alla Fondazione Morra o il progetto Terrae Motus di Lucio Amelio. Il che è anche positivo, perché è bello studiare qualcosa e poterlo visitare immediatamente.

Negli ultimi anni, oltre alla storia degli artisti si è studiata molto anche quella delle mostre.

Credo si stia tornando a una documentazione più allargata, che include non solo l’opera ma il suo contesto, l’architettura, il display: la mostra come progetto, insomma. Rispetto al mio lavoro, è quello che anche io sto tentando di fare. Ho impiegato un po’ a capire che è un passaggio necessario. Ho appena trovato un catalogo bellissimo, che illustra tutte le mostre organizzate negli anni Sessanta e Settanta da White Wide Space, una galleria di Anversa. A parte la sfilata di tutta l’arte concettuale dell’epoca, quello che noti sono gli elementi di disturbo, come le finestre e i termosifoni, il modo in cui l’opera s’inserisce nello spazio, negoziando la propria collocazione.

Rossella Biscotti in collaborazione con Kevin van Braak, Il ripristino della vasca vuota, video, 2006. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca.

Il tuo “anti-monumento” per la Biennale di Carrara, Gli anarchici non archiviano (2010), che ti ha fatto vincere il Premio Michelangelo 2010, è collocato in uno spazio molto suggestivo, un vecchio laboratorio, con i piedi letteralmente affondati nel passato. Ed è un monumento al contrario perché, formato da caratteri tipografici disposti su grandi tavoli in ferro, diventa leggibile solo invertendo mentalmente ogni riga.

È un lavoro dedicato agli anarchici di Carrara, che hanno segnato la storia cittadina in modo cruciale. Qui l’anarchismo ha avuto una forte tradizione sindacalista, collettivista, legata al mutualismo e al territorio. Quando i cavatori scioperavano, i portuali lavoravano e pagavano le spese per la sussistenza anche degli altri, mettendo le cucine in comune. Ci sono cinque sculture: due più grandi partono dall’Internazionale, con materiali tratti dalle deliberazioni dei congressi. Sono frammenti di testi, documenti, relazioni, lettere che vengono da tre cartelle relative ad altrettanti personaggi: Alberto Meschi, Ugo Fedeli e Hugo Rolland. Meschi, fondatore del giornale Il Cavatore, è un vero mito carrarese, ricordato da un monumento in piazza. Fedeli era segretario della Federazione Comunista Libertaria e della Federazione Anarchica. Rolland, italiano immigrato in America e poi a Parigi, era corrispondente di Meschi e autore della sua biografia. I tavoli più piccoli sono più specifici, con soggetti come i moti carrarini del 1894 illustrati da verbali di polizia su persone arrestate, feriti e morti. Quando li leggi scopri cognomi, nomi, lavoro: c’è anche un frammento di interrogatorio di uno scultore anarchico. Un altro tavolo è dedicato a un congresso internazionale del 1968. Ho cercato di fare ricerca nell’archivio Germinal di Carrara, che però è stato chiuso dalla questura, trasferito e non ancora disponibile. Allora mi hanno suggerito di consultare l’International Archive for Social History di… Amsterdam! Là ho trovato quasi tutto.

Una ricerca impegnativa. Eppure hai deciso di rendere i risultati difficili da fruire per il pubblico.

M’interessava l’idea che questo lavoro fosse carico di potenziale, che invitasse a un rapporto partecipato. Un rapporto non del tutto didascalico, fatto di lettura, che richiedesse uno sforzo individuale.

Prevedi di stampare comunque quei testi?

Sicuramente, ma non so ancora in che ambito. Da un lato c’è il contesto cittadino per cui sono nati i lavori, che rimangono così, dall’altro quello dell’arte.

È anche una delle tue prime vere sculture. Ti stai muovendo verso media diversi?

È la seconda scultura che realizzo. La prima è stata Presente!, un congegno che ogni 30 secondi proietta per una frazione di secondo la parola che fa da titolo. Gli anarchici non archiviano funziona come un invito alla lettura, a ricostruire delle storie. In un certo senso, la scultura è una liberazione, anche dal tecnologico. Nel video c’è sempre un aspetto di macchinosità che non mi ha mai convinto del tutto. E il 16 mm è diventato un feticcio. Presente! è una macchina che spara una parola veloce come un flash, ma il risultato finale, quello che vedi, è quasi solo la macchina. A modo suo, anche la scultura per Carrara è una macchina di riproduzione, una riflessione sulla comunicazione, la propaganda e la distribuzione delle idee. E quindi sul mio lavoro.

Rossella Biscotti, The Undercover Man, 2008. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca.

Rossella Biscotti, The Undercover Man, 2008. Courtesy: Prometeogallery, Milano/Lucca.

Rossella Biscotti, Gli anarchici non archiviano, 2010. Foto: Gennaro Navarra.