27 Ottobre 2020

Ci sono artisti che in vecchiaia non smettono di produrre capolavori. Anziché affievolirsi, la loro energia creativa s’intensifica. Tiziano, Bellini, Rembrandt, Degas, Manet, Picasso, Cy Twombly: hanno avuto tutti grandi finali di partita, ma è il destino di pochissimi. Lo sapeva bene il critico ed editore francese Tériade, il quale, all’inizio degli anni Settanta, dice all’amico Henri Cartier-Bresson: “In fotografia hai fatto tutto quello che potevi fare… Hai detto quello che avevi da dire, non devi più provare niente. Non potresti che arretrare, non faresti che declinare, ripeterti, fossilizzarti. Dovresti dedicarti di nuovo alla pittura e al disegno”1. Il fotografo, che ha da poco superato i sessant’anni (è nato nel 1908) ed è già considerato un monumento vivente della fotografia contemporanea, accetta il consiglio e nel 1974 appende la Leica al chiodo e chiude la gloriosa carriera che gli è valsa l’appellativo di “occhio del secolo”. Si dedicherà davvero al disegno, tornando di tanto in tanto, fino al limitare del 1980, a scattare qualche ritratto su commissione.

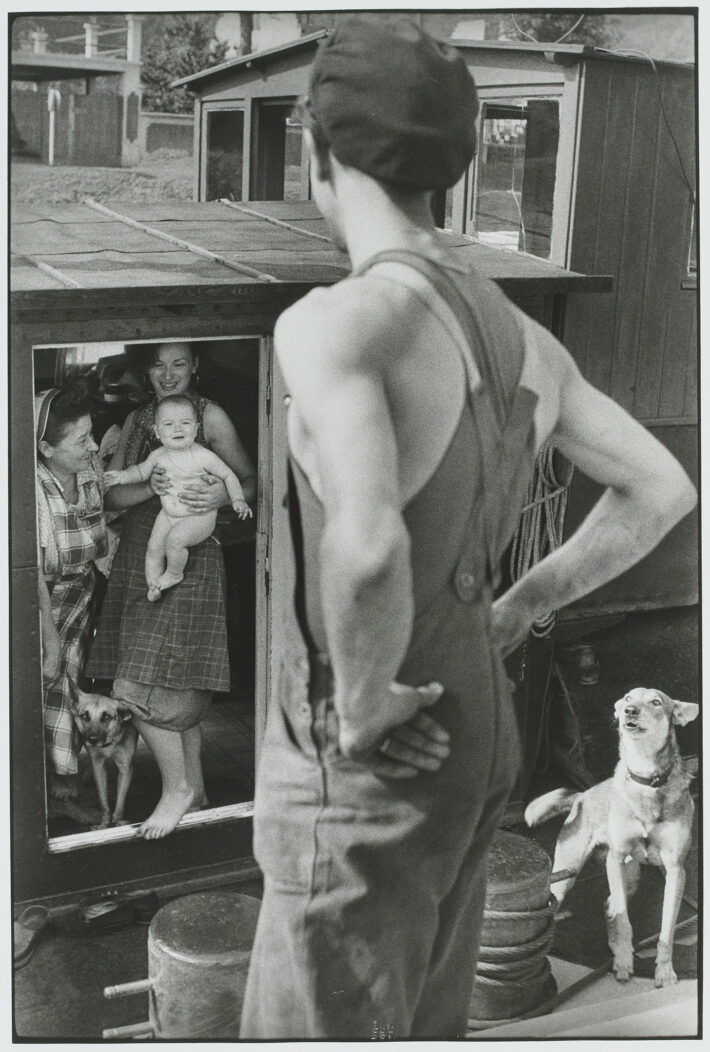

Henri Cartier-Bresson, Bougival, France, 1956, épreuve gélatino-argentique de 1973 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos.

È in questo periodo, quando è ormai chiaro che la sua opera di fotografo appartiene al passato, che arriva la richiesta dei collezionisti e mecenati John e Dominique de Menil di creare una selezione con il meglio della sua produzione. È l’occasione per HCB di tracciare un bilancio che, oggi, viene considerato un vero e proprio testamento artistico. Nasce così la Master Collection o Le Grand Jeu, come la chiamano gli amici del fotografo: 385 stampe ai sali d’argento, tutte 30×40 centimetri, eseguite da George Fèvre al laboratorio parigino Pictorial, secondo le precise indicazioni del maestro, raccolte in cinque scatole. Ne vengono realizzati sei esemplari, oggi conservati alla Menil Collection di Houston, al Victoria & Albert Museum di Londra, alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi, alla Fondation Henri Cartier-Bresson e all’Università di Osaka, in Giappone. L’ultima, di recente, è stata acquistata dalla Pinault Collection, che fino al 20 marzo 2021 espone queste immagini a Palazzo Grassi in un percorso composto da cinque mostre diverse. Il titolo è Le Grand Jeu e non si riferisce soltanto al titolo ufficioso della Master Collection, ma al gioco a cui sono stati invitati a partecipare cinque diversi curatori. Le regole d’ingaggio, ideate da Matthieu Humery, che ha coordinato l’operazione, sono semplici: ai partecipanti è chiesto di scegliere una cinquantina di immagini tra quelle scelte da Cartier-Bresson. Nessuno è al corrente delle scelte fatte dagli altri curatori. Ognuno sceglie liberamente scenografia, colore delle pareti e stile delle cornici. A partecipare sono il padrone di casa, il collezionista François Pinault, la fotografa Annie Leibovitz, il regista Wim Wenders, lo scrittore Javier Cercas, la conservatrice e direttrice del dipartimento di Stampe e Fotografia della Bibliothèque nationale de France Sylvie Aubenas.

In mostra, le immagini sono accompagnate da brevi testi (nel caso di Wenders anche da un video) tratti dagli interventi più ampi pubblicati nel catalogo Marsilio. Il percorso, che si snoda per tutto il primo piano del palazzo affacciato sul Canal Grande, non ripropone, dunque, la Master Collection in modo integrale (che è invece riprodotta per intero alla fine del catalogo), ma ci offre punti di vista diversi su un corpus di immagini di cui, tra l’altro, Cartier-Bresson non ha mai spiegato i criteri di selezione. Non c’è un ordine cronologico, non c’è una rigorosa suddivisione geografica, non c’è, a uno sguardo superficiale, una concatenazione di temi che giustifichi la sequenza. Eppure, come scrive Jean-François Chevrier: “Va preso sul serio il fatto che un artista che fotografa non sia soltanto una persona che scatta foto. Può anche essere qualcuno che compone un discorso d’insieme a partire dalle proprie immagini, le raccoglie e attribuisce loro un senso in quanto insieme”2. Dire quale sia il senso di questa sequenza è dire chi era HCB e che sguardo aveva sul mondo. È ciò che hanno tentato di fare i tanti critici che hanno parlato di lui. Ma l’impressione che si ha, finito il percorso di questa mostra, è che la materia su cui si è esercitata la scelta dei cinque curatori è talmente vasta e ricca che dentro di essa ci si può specchiare, offrendo ai visitatori certamente un proprio personale ritratto di Cartier-Bresson, ma anche, e forse soprattutto, una raffigurazione di sé stessi.

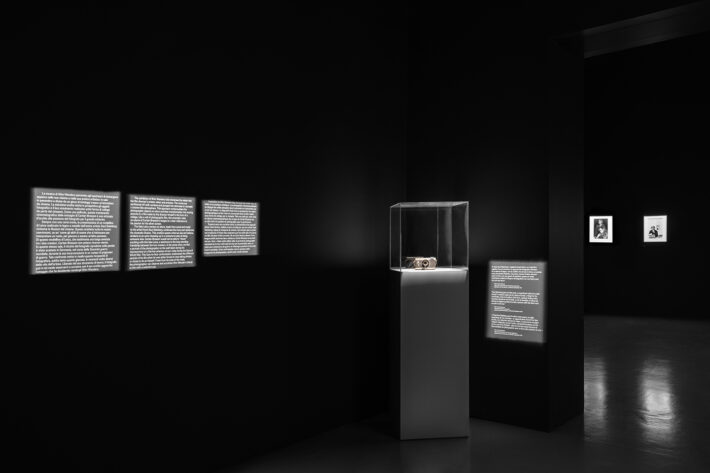

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Chi conosce l’opera di HCB ritroverà i grandi classici, come Dimanche sur le bords de Seine (1938), Derrière la gare Saint-Lazare (1932), i ritratti di Matisse, Giacometti e Beckett, ma anche immagini meno note, non meno sorprendenti. Tornare oggi a Cartier-Bresson, anche quando si pensa di averlo già digerito e assimilato, è un’esperienza che costringe a tornare a riflettere su ciò che pensiamo sia la fotografia e al modo in cui abbiamo scelto di guardare il mondo. “Credo che una collezione – in ogni caso quella che ho costituito io e che continuo ad arricchire – cerchi di trattenere qualcosa dell’ineluttabile fuga del tempo. Le opere, e il dialogo che si crea fra di loro, sono l’espressione stessa della vita, del suo dinamismo, della sua passione. Cartier-Bresson è un artista della vita furtiva, strampalata e quotidiana”3. Così François Pinault spiega, in una sola frase, il senso del suo essere collezionista, la volontà di acquistare la Master Collection e i criteri con cui ha compiuto la sua selezione per la mostra. Le immagini sono divise in quattro sezioni: Giorni Felici, La casualità del quotidiano, Stravaganze della vita di strada e Ritratti. “Verità, semplicità, umiltà: ecco ciò che ai miei occhi caratterizza l’opera di Cartier-Bresson”, continua il collezionista: “Ed è a queste che ho voluto restare fedele nella scelta che ho compiuto. Senza dubbio esiste un legame con la mia passione per l’arte minimalista: mi piace che venga detto molto con pochi mezzi”.

Annie Leibovitz, invece, presentandoci la sua selezione, per prima cosa confessa che è stato proprio l’incontro con le fotografie di HCB a farla diventare una fotografa. “Ero una giovane pittrice e studiavo al San Francisco Art Institute quando ho scoperto The World of Henri Cartier-Bresson, un libro appena pubblicato. Non so se mi abbiano sedotta la parola world, mondo, oppure le immagini. Ma per me era incredibile, esaltante, l’idea che la mia esistenza potesse diventare quella di una fotografa che viaggia per il mondo e testimonia la vita delle persone, che guardare potesse diventare una missione”. Il racconto della Leibovitz, in realtà, si concentra su due immagini che in mostra non ci sono. Una è il ritratto che Cartier-Bresson fece a Susan Sontag, sua compagna di vita, nel 1972. “Lei era seduta su un divano, avvolta in un cappotto perché aveva freddo. Cartier-Bresson si era accomodato su una sedia di fronte, con la Leica sulle ginocchia. Avevano parlato per qualche minuto e, a intervalli regolari, lei sentiva uno scatto. Lui non ha mai portato l’apparecchio agli occhi”. Per la fotografa, il risultato è uno dei ritratti meglio riusciti della Sontag, in grado di coglierne l’intelligenza e il carisma. Fotografia che, però, HCB non ha inserito nella Master Collection e che, dunque, non è potuta rientrare ne Le Grand Jeu.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

L’altra immagine, invece, è quella che lei stessa cercò di scattare al grande fotografo. Chiede appuntamento, ma non riceve risposta. Lo va a cercare alla sede della Magnum di Parigi e riesce a pranzare con lui. Ma HCB è categorico: niente interviste, nessuna foto. Annie quella notte non dorme. Torna il giorno dopo e lo aspetta su un ponte vicino alla sede dell’agenzia e, quando lo vede, inizia a scattare da lontano. Quando lui se ne accorge, si nasconde il volto con il cappello e comincia a gridare: “Come hai potuto farmi questo?”. Aveva tradito la sua fiducia. Poi ritrova la calma e le dice: “Se vuole scattarmi una foto, lo faccia nel mondo corretto”. A quel punto acconsente e la Leibovitz scatta qualche immagine. Ma lui, nel dialogo, le confida che non vuole essere fotografato perché ha la sensazione che non potrebbe più lavorare per strada se le persone riconoscessero il suo viso. Cambierebbero atteggiamento. Così la Leibovitz, quel ritrattò, non lo hai mai pubblicato.

Per lo scrittore spagnolo Javier Cercas, la porta di ingresso al mondo del fotografo francese è quella della letteratura. Le quattro sezioni in cui divide il suo percorso sono introdotte dai ritratti di altrettanti suoi eroi: Ezra Pound, Albert Camus, William Faulkner e Samuel Beckett. Ciascuno di essi rappresenta uno degli aspetti che segnano altrettante caratteristiche dell’opera di HCB. Il primo, per Cercas, è che in molte di queste fotografie l’essenziale sembra trovarsi al di fuori dell’inquadratura. Noi ce ne accorgiamo per l’effetto che esercita sui protagonisti all’interno dell’immagine. Il secondo aspetto, spiega, è “l’accentuazione onirica del reale”, eredità della frequentazione giovanile dei circoli surrealisti. Il terzo è l’elemento di violenza, legato alle guerre e alle rivoluzioni. L’ultimo è l’elemento spagnolo che lo scrittore evidenzia inserendo dei filmati che HCB girò durante la Guerra di Spagna. Guardando le immagini di Cartier-Bresson, Cercas si domanda: “L’arte può essere reportage senza cadere nel caos e senza smettere di essere arte? L’arte può essere una forma di reportage, e il reportage una forma d’arte? Tutto questo non è forse un ossimoro?”. Per lo scrittore la migliore risposta a questi interrogativi si trova nelle fotografie, dove s’incarna il concetto di cui HCB è diventato il simbolo: “l’istante decisivo”. Osserva Cercas: “Non si tratta di ritoccare la realtà, di costruire con il suo caos una forma che la realtà non possiede in sé – è ciò che l’arte fa da sempre, quello che faceva, per esempio, Irvin Penn, se si vuole citare un fotografo suo contemporaneo -, ma di scoprire un ordine e un significato, oppure l’illusione di un significato, nel magma informe della realtà, di aspettare fino a coglierlo, come colui che afferra una mosca in pieno volo”.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Quando si entra nella sezione curata da Wim Wenders è come se si entrasse in una sala cinematografica. Nel buio, le immagini di Cartier-Bresson sono sapientemente illuminate e sembrano proiezioni di fotogrammi di un film. Il regista tedesco, oltre che grande narratore, è un fotografo di valore e unisce la competenza (anche tecnica) alla capacità di leggere e raccontare ciò che nell’opera di HCB lo colpisce. Una delle fotografie selezionate è quella – scattata nel 1948 a Srinagar, in India – che mostra un gruppo di donne viste di spalle, in abito tradizionale, che guardano da un’altura la pianura e le montagne all’orizzonte. “Sembra quasi che la donna in piedi al centro stia spiegando alle altre (e a noi) lo splendore che hanno davanti. Il suo gesto sembra dire: ‘Guardate quanto è maestoso’”. Ma Wenders, riflettendo su questa immagine, si chiede anche chi è l’uomo che in quel momento ha avvicinato la Leica all’occhio e ha scattato? Certo, la persona che si è fatta tramite del messaggio della donna indiana. Ma il regista, aggiunge, vede qualcos’altro: “Il desiderio di essere quel tramite è tale che percepisco fisicamente fino a che punto l’uomo dietro la macchina fotografica desideri scomparire, per diventare solo lo strumento, il collegamento, il messaggero dell’unione che si sta compiendo davanti a noi. Noi diventiamo parte di questo atto di venerazione e devozione, di santità e sacralità che quelle donne sembrano intuire e implorare. Questa fotografia parla solo di un messaggio, e non del messaggero”. Agli occhi di Wenders, Cartier-Bresson – ovvero l’uomo presente nel controcampo di queste fotografie – è una persona di grande modestia e umanità. Caratteristiche che si percepiscono in modo palpabile in tutte le inquadrature. Ma non solo, per il regista ciascuna fotografia porta inscritto il messaggio più rivoluzionario del XX secolo e che s’immagina suoni, più o meno, così: “Tu sei libero, noi siamo uguali, siamo fratelli e sorelle. E quello che sto facendo adesso si chiama fotografia, ed è lo strumento perfetto per diffondere quel messaggio. Eppure, ti assicuro, non credo di ritenermi migliore solo perché ho in mano la macchina fotografia. Noi condividiamo la VITA, che è molto di più di una semplice fotografia”.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

L’onere di chiudere il percorso tocca a Sylvie Aubenas, che da studiosa non nasconde l’imbarazzo di dover intervenire sull’opera che, dai tempi della mostra al MoMA di New York curata da Beaumont Newhall nel 1947, è stata sviscerata dai più grandi critici della fotografia: da Michel Frizot a Pierre Assouline, da Jean-François Chevrier a Agnès Sire e Peter Galassi. Così la Aubenas dichiara che quello che mostra con la sua selezione è, innanzitutto, il suo Cartier-Bresson. La sezione si apre con il tema della luce, seguono poi i bambini, il movimento, il bianco e nero (“L’emozione, la trovo nel bianco e nero: è una trasfigurazione, un’astrazione”), la disposizione dei personaggi nello spazio, il tema del doppio e, infine, i ritratti. Per spiegare il successo, anche tra i non addetti ai lavori, la studiosa cita un’osservazione di Claude Cookman: “Ciò che rende la fotografia di Cartier-Bresson così ricca e allo stesso tempo passibile di interpretazioni contraddittorie è la capacità, rara tra i suoi contemporanei, di affiancare qualità formali a un contenuto accessibile”. Di certo, la raffinatezza dello sguardo, la sensibilità formale e l’ambizione artistica vengono dalla formazione giovanile di HBC e dalla sua frequentazione dei protagonisti del Surrealismo parigino. Quando a 39 anni espone al MoMA sembra lanciato verso la fotografia d’arte. Ma è Robert Capa a dargli il consiglio che gli cambierà la vita e, probabilmente, contribuirà a farlo entrare nella storia: “Diffida delle etichette. Potranno essere rassicuranti, ma la gente te le incollerà addosso e non te ne libererai più. La tua sarà quella del piccolo fotografo surrealista… Perderai te stesso, diventerai affettato e manierato. Continua per la tua strada, ma con l’etichetta del fotogiornalista, e conserva il resto in fondo al cuore”.

Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu

A cura di Matthieu Humery

Palazzo Grassi, Venezia

11 luglio 2020 – 20 marzo 2021

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Opere di Henri Cartier-Bresson, vista della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Palazzo Grassi, 2020 © Palazzo Grassi. Foto: Marco Cappelletti.

Note

1 Pierre Assouline, Henri Cartier-Bresson. Storia di uno sguardo, Contrasto, Roma, 2015, p. 319.

2 Jean-François Chevrier, “Henri Cartier-Bresson / Walker Evans: Photographier l’Amérique, 1929-1947”, in Revoir Henri Cartier-Bresson, sous la direction de Anne Cartier-Bresson et Jean-Pierre Montier, Textuel, Paris, 2009, p. 180.

3 François Pinault, Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Marsilio, Venezia, 2020, p. 40.

4 Ivi, p. 41.

5 Annie Leibovitz, Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, op. cit., p. 76.

6 Ivi, p. 77.

7 Javier Cercas, Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, Marsilio, Venezia, 2020, p. 107.

8 Ivi, p. 108.

9 Ibidem.

10 Wim Wenders, Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, op. cit., p. 158.

11 Ibidem.

12 Ivi, p. 159.

13 “Non entri nessuno che non conosca la geometria”, intervista di Yves Bourdes a Henri Cartier-Bresson, Le Monde, 5 settembre 1974, in Henri Cartier-Bresson. Vedere è tutto, a cura di Clément Chéroux e Julie Jones, Contrasto, Roma, 2014 p. 61.

14 Claude Cookman, “L’artista e il reporter. Variazioni sul tema”, in Henri Cartier-Bresson. Di chi si tratta?, Contrasto, Roma, 2003, p. 392.

15 Pierre Assouline, op. cit., pp. 211-212.