20 Marzo 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Toyo Ito.

Klat #05, primavera 2011.

Invitato da Kazuyo Sejima a partecipare alla 12. Mostra Internazionale di Architettura, Hans Ulrich Obrist ha realizzato una nuova, magnifica costellazione di idee, voci, relazioni e parole, intervistando tutti i partecipanti della Biennale curata dal premio Pritzker 2010. Una fitta sequenza di incontri, tutti avvenuti tra il 22 e il 27 agosto 2010, registrati con la videocamera e mostrati al pubblico attraverso decine e decine di monitor messi in fila in una sala delle Corderie dell’Arsenale. Uno degli interventi più essenziali e potenti della manifestazione. Con un nome che non lascia dubbi: Now Interviews. Toyo Ito è uno dei protagonisti intervistati: giapponese, maestro indiscusso dell’architettura contemporanea, creatore di forme senza tempo come la U Bianca (1976), il Silver Hut (1984), la Torre dei Venti a Yokohama (1986), il Museo di Yatsushiro (1991), la Sendai Mediatheque (2001), il TOD’S Omotesando Building (2004), la Tama Art University Library a Tokyo (2007) e la Taichung Metropolitan Opera House (non ancora conclusa). Grazie all’Institute of the 21st Century, l’organizzazione no-profit guidata da Bettina Korek che ha prodotto Now Interviews, abbiamo potuto pubblicare su Klat la trascrizione dell’intervista.

Partiamo dall’inizio. Il tuo rapporto con l’architettura è nato da un’epifania?

Cosa intendi per epifania?

Epifania significa “rivelazione”. Mi interessa capire in che modo sei arrivato all’architettura. Per esempio, Sejima mi raccontava che da bambina vide una fotografia della Sky House di Kiyonori Kikutake su una rivista dei suoi genitori. Quella fu la scintilla per lei. Forse tu ha una storia simile…

Quando ero all’università non provavo alcun interesse per l’architettura, eppure vi erano molti architetti interessanti nella facoltà: Kenzo Tange, Arata Isozaki, Kisho Kurokawa. Poi ho fatto uno stage nello studio di Kiyonori Kikutake, ed è stato decisivo. Kikutake è stato l’architetto che ha avuto più influenza su di me, specialmente per il suo modo di interpretare lo spazio fisico.

Toyo Ito, Tama Art University Library of Tokyo, 2007. Foto: Ishiguro Photographic Institute.

Sempre a proposito di Sejima, il libro che Florian Idenburg le ha dedicato, Relations, inizia sostenendo che in Giappone non esiste l’idea occidentale che il figlio (il giovane architetto) debba uccidere il padre (il maestro). Anzi, vale il contrario: si tende a lavorare in continuità con il passato. Questo continuum, dice Idenburg, collega Kunio Maekawa, che ha lavorato con Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, a Kenzo Tange, Fumihiko Maki, Kisho Kurokawa, Arata Isozaki, fino a Toyo Ito, Kazuyo Sejima e la nuova generazione. Qual è la tua opinione in merito?

Penso vi sia una continuità tra l’architettura contemporanea giapponese e la storia dell’architettura. In particolare, l’influenza di Le Corbusier è stata molto forte in Giappone, soprattutto grazie a tre persone che hanno studiato nel suo studio a Parigi: Maekawa, Sakakura e Yoshizaka. Io sono stato influenzato da loro e da Le Corbusier, e questo penso che valga anche per altri architetti giapponesi della nuova generazione.

Hai nominato gli architetti che ti hanno influenzato e ispirato. In un’intervista precedente, mi raccontavi di essere stato ispirato anche da molte altre cose: dalla musica, dal suono, dall’ingegneria. Mi dicevi che due dialoghi in particolare sono stati fondamentali per te: uno di questi è con il compositore Tōru Takemitsu. Mi chiedevo in che modo le composizioni e il ritmo di Takemitsu ti abbiano influenzato.

Tōru Takemitsu è una figura molto speciale: ha studiato le tecniche compositive occidentali, ha capito la peculiarità dell’architettura giapponese, ed è stato capace di ricreare lo spazio giapponese all’interno di una composizione musicale occidentale. In un certo senso, è quello che è accaduto con Le Corbusier: dopo che la sua architettura è arrivata in Giappone, per noi si è trattato di capire come potevamo combinarla o adattarla alle peculiarità della nostra architettura. Non è solo la musica di Takemitsu ad avermi ispirato, ma anche i suoi scritti.

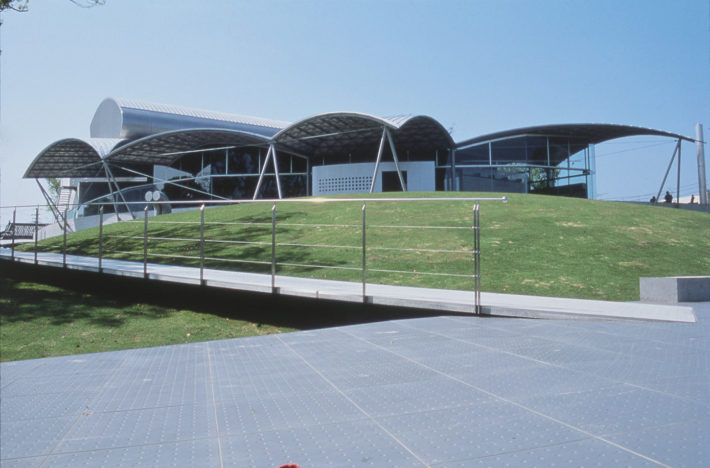

Toyo Ito, Yatsushiro Municipal Museum, 1991.

L’altro dialogo importante è quello con gli ingegneri, e in particolare con Cecil Balmond: un dialogo iniziato ai tempi della vostra collaborazione per il Serpentine Pavilion. Parlami di questo rapporto e di come ti ha aiutato a produrre realtà.

Di lui mi ha affascinato il modo in cui vedeva la società, il suo pensiero, più che la sua pratica ingegneristica. Balmond, con cui ho collaborato in un paio di progetti, pensa che tutto ciò che esiste in questo mondo sia fluido, instabile, e che fluidità e instabilità riguardino anche l’architettura. È lo stesso approccio di Isozaki, che cerca di trasferire il senso di fluidità nelle sue architetture.

La fluidità è stata una caratteristica molto importante anche del tuo lavoro, sin dall’inizio. I tuoi edifici esprimono molta fluidità, trasparenza, leggerezza. In un’intervista, parlando della Sendai Mediatheque, mi dicevi di aver modificato le tue idee sul modo di costruire e di prendere sempre più in considerazione l’uso dell’acciaio e della “materia”. Eppure, anche quella “materia” ha mantenuto molta fluidità… Cosa intendi precisamente per fluidità, soprattutto in relazione alla Sendai Mediatheque?

Su ogni livello della Sendai Mediatheque sono presenti tredici cerchi, tredici colonne tubolari. Questi cerchi sono in realtà delle metafore: tredici pietre lanciate nell’acqua, che creano sulla superficie un movimento di onde concentriche. Scontrandosi, le onde entrano in relazione le une con le altre: una relazione carica di energia, che si esprime nello spazio, che interagisce con lo spazio. A ogni piano, poi, i cerchi e le onde interagiscono anche con il movimento delle persone, con le varie attività. Penso che questo sia un buon esempio per spiegare in che modo il concetto di fluidità si esprima nella Sendai Mediatheque. Non credi?

Sì. Forse, però…

In altre parole, posso dirti che i tredici cerchi sono tredici alberi, e così l’esperienza che si vive negli spazi della Sendai Mediatheque è simile a quella di camminare in una foresta. Tra un albero e l’altro, e tra gli alberi e le persone che attraversano i piani alla ricerca di un posto sotto un albero, si creano delle interferenze. Camminare e trovare il proprio spazio, o il proprio posto all’interno dell’architettura, è come camminare in una foresta. Ed è un’esperienza completamente diversa da quella che si vive in uno spazio costruito da muri solidi, in una rigida scatola quadrata.

Toyo Ito, White U, Tokyo, 1976. Foto: Koji Taki.

Architettura come foresta, ma anche come parco, giardino. Nelle interviste che hai rilasciato qui a Venezia, hai spesso ribadito che l’idea del giardino è un punto molto importante per l’architettura del XXI secolo e hai paragonato le tue opere di architettura a dei giardini, a luoghi in cui non è chiara la definizione tra interno ed esterno. Vuoi parlarmi un po’ di questo aspetto?

Penso si possano individuare degli aspetti in comune tra la mia architettura e la tradizione dei giardini giapponesi. Anzi, direi di più: io voglio fare giardini piuttosto che architetture. Nel giardino giapponese è presente una grande varietà di elementi, e le persone che camminano tra quegli elementi creano la propria esperienza di quel luogo: ogni persona ha un’esperienza diversa. In questo senso, l’architettura è simile: le persone sono libere di dedicarsi ad attività diverse dentro a un’architettura, sono libere di fare esperienze diverse. È questo il valore di progettare un edificio simile a un giardino: rendere l’esperienza di camminare in un’architettura simile a quella di una passeggiata in un giardino. Il significato dello spazio è lo stesso.

In effetti, la Mediatheque è molto simile a un giardino o a un parco, perché lì non esiste l’idea che si debba essere confinati in una stanza concepita solo per un’esperienza di lettura. Questo si ricollega anche alla Tama Art University Library, il tuo progetto più recente, dove i vari dipartimenti sono integrati tra loro. Mi interessa questo tipo di interdisciplinarietà, che supera la conoscenza specifica, la segregazione. A Tama metti in relazione scienze ambientali, pittura, arte. In un’intervista hai detto di aver notato che in genere le persone s’incontrano solo alla caffetteria, e che la tua intenzione nel progettare la biblioteca era quella di creare una comunità estesa, un luogo aperto dove le persone e le cose potessero incontrarsi.

A Sendai, il punto di convergenza di tutti i nodi dello spazio è un cilindro, un tubo. A Tama, invece, lo spazio si costruisce a partire da una griglia flessibile, non rigida, e da un muro. È un’idea diversa da quella di Sendai. Questo muro, però, è curvo, ed è vuoto in realtà, perché è ricavato da una serie di archi. Il muro di archi, di spazi vuoti che si ripetono, crea una griglia flessibile, dove ogni parete è allo stesso tempo elemento di separazione e di continuità. La compresenza di separazione e continuità, sottolineata anche da arredi che si inseriscono e riprendono il gioco del muro come spazio aperto, come vuoto, è la caratteristica fondamentale dell’edificio. Un edificio molto diverso dalla Mediatheque.

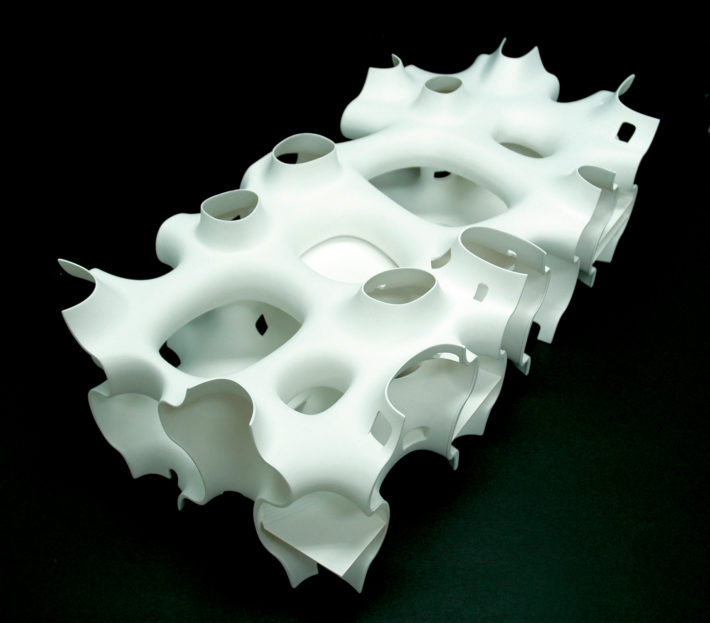

L’idea della griglia morbida, flessibile, come a Tama, si ritrova nel tuo contributo al tema People Meet in Architecture della Biennale di Venezia. Ti chiederei ora di parlarmi del progetto per la Taichung Metropolitan Opera House, basato invece sul concetto di griglia emergente, un tipo di griglia che si sviluppa a partire dalla griglia morbida, flessibile.

Se devo sintetizzare l’architettura del XX secolo in una parola, questa parola è griglia. Quale sarà il tema centrale dell’architettura che si progetterà nel XXI secolo? Come posso interpretare e trasformare l’idea della griglia per il XXI secolo? La griglia emergente è uno dei temi possibili. La griglia emergente segna una sorta di passaggio tra XX e XXI secolo, ed è un’evoluzione della griglia morbida. Quando la struttura si applica alle tre dimensioni, si ottiene il tema che interessa il progetto dell’Opera House, nel quale la composizione non riguarda più soltanto spazio orizzontale e verticale, come nelle tipologie del muro, del pavimento e della colonna tipiche del XX secolo, ma si estende alla terza dimensione. Nella Taichung Metropolitan Opera House la griglia è trasformata in una struttura tridimensionale continua che abbraccia tutto lo spazio. Mi interessa molto esplorare i modi in cui la fisicità di quello spazio è influenzata dalla fisicità delle persone che lo attraversano.

Qui abbiamo un edificio dentro l’edificio, quasi come una matrioska russa, e all’interno c’è un blocco nero. La struttura presenta una situazione quasi intima in un edificio pubblico. Mi vuoi parlare dell’idea di questa scatola nera?

Sì, c’è una scatola nera, ma io interpreto il progetto in modo leggermente diverso. La Taichung Opera House è piuttosto come un Giano bifronte, una forma le cui “facce” sono poste una accanto all’altra. Qui lo spazio è creato dalla continuità di due tubi che interagiscono l’uno con l’altro. Certo, le necessità funzionali ci hanno costretto a separare i tubi, a interromperne in alcuni casi la continuità, ma l’idea originale e l’interesse della Taichung Opera House stanno proprio nella contiguità spaziale tra interno ed esterno.

Toyo Ito, Sendai Mediatheque, 2001.

Prima di concludere l’intervista con due domande generali, vorrei fartene un’altra sull’Opera House come spazio teatrale, soprattutto in rapporto al teatro Noh. Ricordo che mi avevi detto che il Noh è una grande fonte di ispirazione per te, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche, ma anche per il carattere di instabilità.

Il Noh è una forma di teatro tradizionale giapponese, molto apprezzata anche all’estero. Come in ogni performance, nel Noh tempo e spazio sono necessariamente limitati, eppure lo spazio del Noh è infinito, continua all’infinito. È una performance instabile, fluida. Io voglio riprodurre quel tipo di spazio nell’architettura dell’edificio, voglio trasferire la trasparenza del Noh nell’Opera House. Devo dire, però, che la Taichung Opera House è fatta per ospitare opere occidentali, pur ispirandosi allo spazio tradizionale giapponese del Noh. E questa forse è un po’ una contraddizione. Sì, probabilmente è una contraddizione. Sono un po’ preoccupato di quello che accadrà quando l’edificio sarà finito…

Torniamo alla Biennale e al tema individuato da Kazuyo Sejima, People Meet in Architecture. Cosa significa per te? Sono anche curioso di sapere com’è il tuo dialogo con Sejima. Ieri Sejima diceva di aver lavorato con te per sette anni negli anni Ottanta.

La prima volta che ho incontrato Sejima è stata in occasione di uno dei miei primi progetti, quando lei era ancora una studentessa. Poi è entrata a far parte del mio studio e ha collaborato a moltissimi lavori. Ho sempre avuto un ottimo rapporto professionale con lei. Il tema di questa Biennale rappresenta bene quello che è accaduto tra me e Sejima, perché il nostro primo incontro è avvenuto all’Urban Robot (URBOT), e l’architettura è sempre stata al centro della nostra relazione.

Toyo Ito, Taichung Metropolitan Opera House, commissionata da Taichung City Government, Republic of China (Taiwan). Model.

Ancora due domande. Moltissimi studenti visitano la Biennale. Mi sono chiesto, pensando ai consigli di Rainer Maria Rilke a un giovane poeta, quali consigli daresti a un giovane architetto?

Più che dar consigli ai giovani, desidero riceverne da loro. Alla generazione futura, cosa potrei dire? È molto difficile: come posso sapere qual è l’energia buona, quale sarà l’architettura della prossima generazione?

Qual è il tuo sogno per il XXI secolo?

Voglio fare nuova architettura, per esempio usando la griglia emergente e creando forme nuove. Desidero che sia la nuova generazione a creare le forme dell’architettura del XXI secolo, e farò di tutto per sostenerla. Proprio per questo, l’anno prossimo aprirò una scuola privata in Giappone, in cui non si insegnerà solo architettura.

Grazie mille.