31 Maggio 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Martí Guixé.

Klat #05, primavera 2011.

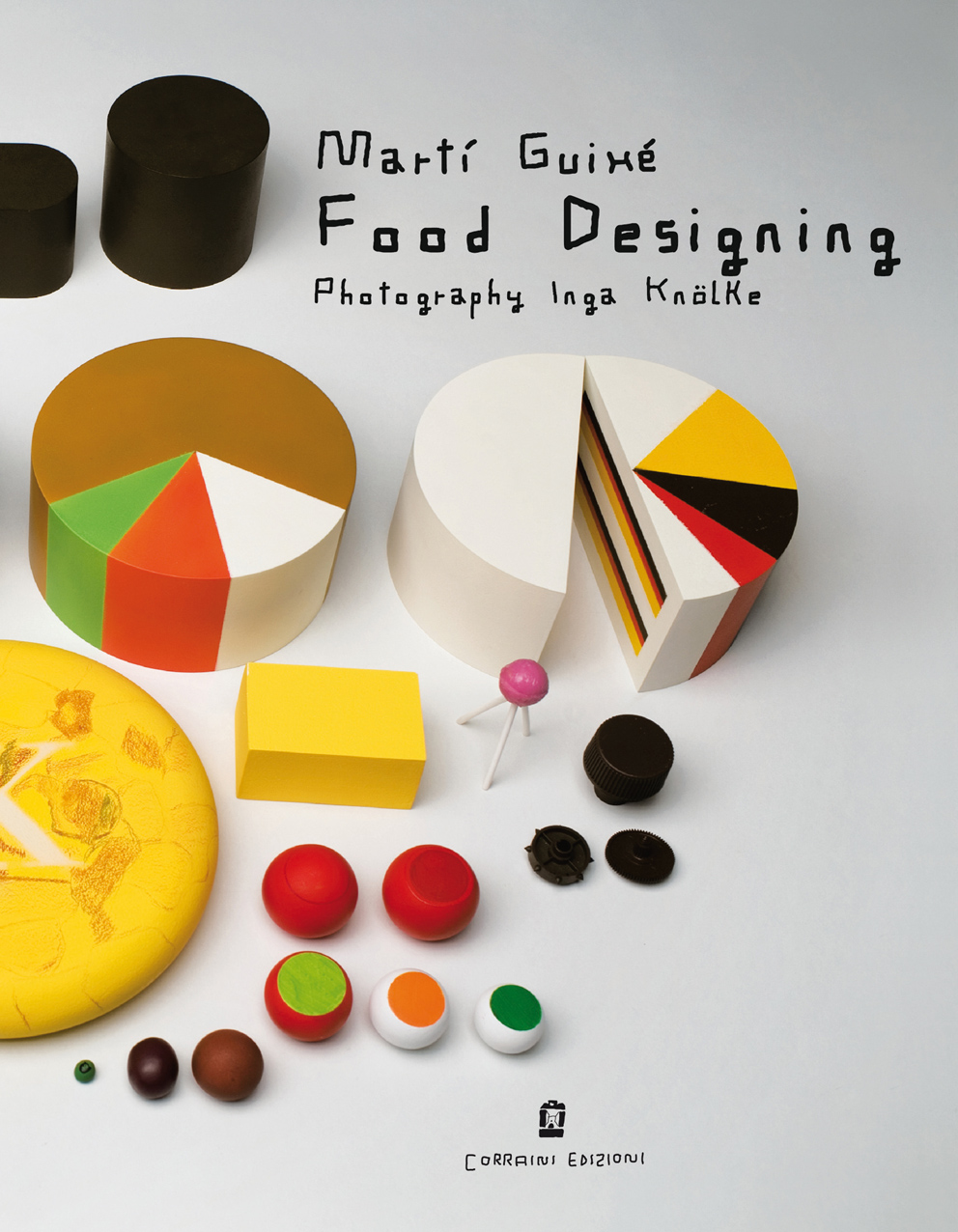

Il suo Food Designing è terzo al Gourmand World Cookbooks Awards 2010. Vale a dire: una pubblicazione che non c’entra nulla con i libri di cucina tradizionali, costruita attorno al tema del “cibo disegnato”, è stata premiata pur non appartenendo al genere di tutte le altre in gara. Di cose come questa ne sono successe tante nella carriera di Martí Guixé, che brilla di successi imprevisti ed episodi super-divertenti (lui direbbe così). Le sue idee, felicemente visionarie, continuano a essere accolte da piccole e grandi aziende che scommettono sul meno inquadrabile dei designer. Consapevole di poter risultare destabilizzante, ma per nulla preoccupato e in pace con tutte le sue contraddizioni, Guixé continua a produrre pensiero (prima ancora che forme), tra Barcellona e Berlino, senza un vero studio e dentro un nomadismo insistito e irrinunciabile. Il nostro incontro è avvenuto in una parentesi milanese, durante due pranzi, cercando di indagare il suo lavoro, dalle origini fino ai nuovi progetti.

Agli omini stilizzati che disegni per raccontare molti dei tuoi progetti (e che in fondo ne sono parte integrante), spesso succede una cosa che tu sintetizzi scrivendo: “Aura comes!”. Da che tipo di sentimento sono investiti i tuoi personaggi in quel momento?

In inglese c’è una parola, “insight” (il corrispettivo tedesco è “einsicht”), che descrive piuttosto bene cosa intendo dire con “Aura comes”: mi riferisco a una sorta d’illuminazione, quello che nel marketing chiamano “ah-ha effect”, o qualcosa del genere. Spesso, infatti, ci vuole un po’ per cogliere il senso delle mie operazioni (anche se a me sembrano semplici!), così “Aura comes” significa in primo luogo: “Evviva, ho capito!”. Ma poi “comer” in spagnolo vuol dire “mangiare”, e quindi il gioco di parole si spinge più in là: la soddisfazione di comprendere una cosa può essere descritta con l’espressione “mangiare l’aura”, il che funziona ancora meglio, visto che spesso disegno cibo! In fondo, nell’associazione di queste due parole, aura e comes, c’è già un’idea di quante stratificazioni possa avere ogni piccolo gesto nel mio lavoro, e di quanto mi appassionino le questioni linguistiche.

Restando alle espressioni e alle parole che usi più spesso, una di queste è: contemporaneo. Un aggettivo che tu utilizzi sempre con un’accezione positiva, anche associandolo al tuo lavoro.

È vero. Se penso al mio lavoro, soprattutto all’inizio era molto difficile farmi capire: mentre cercavo di realizzare progetti davvero contemporanei, tutti pensavano che stessi lavorando per scenari futuri, disegnando cose proiettate molto avanti nel tempo. Il mio obiettivo, invece, è sempre stato quello di leggere il presente e cercare di interpretarlo nel miglior modo possibile, producendo cose di cui c’è un bisogno urgente, attuale, anche se non tutti se ne rendono conto. Ciò detto, l’idea di contemporaneo è molto relativa, probabilmente la mia è più estrema (ma io direi più realistica) rispetto a quella di altri. Oggi, il cosiddetto design contemporaneo mi sembra nella maggior parte dei casi una rivisitazione di cose del passato, o addirittura un tributo a lavori di molti anni fa.

Cosa pensi delle tradizioni e della retorica delle tradizioni?

Credo che le tradizioni siano un punto di riferimento importante, ma che sia necessario essere selettivi e critici: alcune non hanno più niente a che vedere con il nostro tempo. In questi casi, c’è bisogno di ripensarle completamente, attualizzarle o ignorarle, altrimenti diventano un ostacolo per una sana evoluzione.

Cosa ti ha spinto, molti anni fa, a scegliere Milano come città dove studiare? Oggi l’Italia non è certo il luogo della contemporaneità, ma allora forse era diverso…

Nel 1982, Milano era un punto di riferimento. Avevo studiato Interior Design a Barcellona, ma ero troppo giovane per iniziare a lavorare, così mi sono messo a cercare il posto giusto per frequentare un master: alla fine la scelta era tra una scuola indiana e la Scuola Politecnica di Design, dove insegnavano tutti i grandi del post Bauhaus. Inoltre, a Milano c’erano le grandi aziende del design, e la scena embrionale della Spagna post-franchista non era paragonabile al fermento lombardo. Al di là del fatto che l’India era un po’ lontana, credo che Milano sia stata la scelta giusta per me: sono stati anni molto divertenti, densi di cose, di incontri. Mentre a Barcellona il corso di Product Design stava chiudendo (c’erano più professori che studenti!), la Scuola Politecnica di Milano cresceva: era speciale, forse un po’ tradizionalista, visto che il mio era il primo anno senza uniformi, ma anche molto seria, orientata al sociale, davvero interessante. Negli anni Novanta le cose sono cambiate molto, e non so se avrei scelto ancora Milano.

Martí Guixé, Food Designing, 2010. Corraini Edizioni.

Cosa ti fa scegliere, oggi, Barcellona e Berlino? E in quale delle due la contemporaneità si manifesta al meglio?

La più contemporanea è sicuramente Berlino. Dopo le Olimpiadi, Barcellona è diventata una città diversa, irriconoscibile: molti l’hanno abbandonata, anch’io me ne sono andato. Poi ci sono tornato, ma se ora mi chiedi perché vivo là, l’unica cosa che riesco a dire è… per puro caso! In generale, comunque, preferisco essere in movimento: quando mi muovo mi pare che il tempo scorra più velocemente e questa sensazione mi piace. Ora mi piacerebbe aggiungere una terza città-base (oltre a Barcellona e Berlino), e assieme alla mia compagna la stiamo individuando: non sarà New York, perché è una città che poteva andare bene negli anni Trenta, ma oggi non ne capisco il senso. Non può essere Londra, perché è troppo attenta ai soldi per i miei gusti. Nessuna città in Francia, perché non parlo la lingua. Potrebbe essere Istanbul, un posto con un’energia e un potenziale fortissimi.

Anche il tuo design spesso è fatto per assecondare modi e ritmi di una vita nomade. Mi fai un esempio che consideri particolarmente eloquente?

Pharma Food, del 1999; un sistema che permette di nutrirsi per inalazione, senza l’ausilio di alcun utensile, senza ingerire nulla di solido, semplicemente assorbendo attraverso il respiro molecole di cibo vaporizzate, microscopiche come la polvere che ci circonda. Avevo messo a punto questo esperimento con l’aiuto della mia dietista e di un microbiologo. Nell’aria di una stanza c’erano vitamine, proteine, carboidrati, essenze invisibili e respirabili dal nomade contemporaneo che si alimenta senza bisogno di alcun oggetto, solamente attraversando un ambiente. L’idea di fondo è progettare funzioni, e non forme, eliminare il peso, la massa degli oggetti.

Ma un uomo che iniziasse davvero a nutrirsi così, non vedrebbe cambiare anche il proprio corpo?

Sì, ma l’evoluzione non mi riguarda, perlomeno non quando faccio design: come ti dicevo, io mi occupo del presente, non del futuro. Per quanto agli altri suoni strano, considero i miei progetti molto legati all’oggi. D’altro canto, se in tanti vedono nel mio lavoro risvolti fantascientifici e surreali, incontro anche tanti “parklifeisti”. È un termine che ho coniato io, deriva da un mio progetto che si chiama Park Life, una vera e propria Kitchen-City dove grandi architetture trasformano l’attività del cucinare in un hobby, in uno sport. La mia città-cucina rappresenta una condizione che già esiste, ma che la gente continua a ignorare. Se i tradizionalisti continuano a progettare e vivere le solite, ormai obsolete cucine, i “parklifeisti” sono gli unici davvero coerenti con la scena contemporanea, sono quelli, cioè, che si nutrirebbero volentieri pescando nelle taniche e cucinando nelle parabole solari del mio parco.

Hai pensato a uomini che si nutrono giocando in una grande città-cucina, ma li hai anche immaginati impegnati in un’attività di riforestazione, dove ingeriscono semi e defecano. Sono solo messaggi o credi davvero di aver trovato un modo per rinfoltire la vegetazione?

In generale, immagino cose convenienti e fattibili che credo saranno realizzate. In alcuni casi, come in quello di Reforestation Seeds, creo invece una rappresentazione chiara e insolita, capace di veicolare un messaggio. Per mettere in pratica Reforestation Seeds, ne sono consapevole, ci vuole una situazione particolare, magari una vacanza in campagna o su un’isola… E poi mi diverte anche giocare con il bisogno di programmi preconfezionati e di istruzioni per l’uso che hanno le persone oggi. Hai presente quei fiumi di gente che vivono le notti bianche a comando o quelle signore che girano per gallerie d’arte sorseggiando vino, ubriache al terzo bicchiere? Ecco, avete fame di situazioni già definite, da vivere seguendo indicazioni precise? Bene, acquistate Reforestation Seeds (ci sono anche al MoMA!) e seguite le istruzioni! Questo lavoro è soprattutto un messaggio, c’è un po’ di ironia, ma anche un fascino sincero per i semi: il fatto che contengano così tante informazioni pur essendo così piccoli, mi ha sempre impressionato. Credo che buttare un seme sia assurdo e continuo a inventare modi per non sprecare la sua naturale capacità di trasmissione.

Che rapporto hai con l’ecologia?

Non sono certamente un fanatico, cerco di essere ecologico nei progetti, anche per i vantaggi economici e commerciali che questo comporta. Un approccio ecologico fa risparmiare e garantisce una maggior qualità. Oggi, essere sostenibili conviene, purtroppo in pochi l’hanno capito. Detto questo, non sopporto i moralisti, quelli che vogliono cambiare il mondo, gli ortodossi, i fissati. Ho bisogno di sentirmi libero: tutto quello che ho fatto finora è ecologico, è vero, ma chissà, un giorno forse disegnerò armi… Per definirmi a volte mi piace usare una parola tedesca: frech. Non saprei bene come tradurla: forse insolente, sfacciato. Voglio dire che non mi sento etico nel modo iper-coerente e rigido in cui lo sono o pretendono di esserlo alcuni.

Lavori producendo idee e funzioni, piuttosto che forme. Ma cosa succede quando viene il momento di elaborare una forma? Davvero è una cosa che non ti interessa?

Ho iniziato a fare design con una teoria: in un mondo globale, l’idea deve essere globale e la forma locale. Un buon esempio, è un mio progetto del 1998: una sedia fatta di libri impilati, che di paese in paese avrebbe dovuto assumere forme diverse. Questo era quello che credevo, ma alla fine mi sono dovuto arrendere all’evidenza che c’era un gusto globale imperante, uniforme, indifferenziato. La forma e il suo processo di realizzazione per me sono poco importanti. Potrei anche rammaricarmene, ma è così. In una società ex e post industriale, mi pare stupido mettersi a risolvere problemi tecnici: il costruire, il fare le cose, non ha più valore. Il valore non è nell’oggetto, ma in quello che rappresenta e in quello che il suo autore vuol dire.

Ok, ma a un certo punto viene il momento in cui devi confrontarti con la forma…

Diciamo che più che altro mi trovo a interpretare delle forme, ad associarle. Sono un designer e non potrei fare altrimenti, ma lavorarci, letteralmente, mi annoia: mi sembra di fare correzioni ortografiche. Non andrei mai in una fabbrica a seguire la produzione di un mio oggetto. Davvero non capisco come, negli anni Duemila, la gente si perda ancora dietro alla forma e alla materia.

Sembri un ottimo analista di questo momento storico, della nostra società. Ho sempre pensato che il tuo design fosse il risultato di una riflessione interdisciplinare, con vari rimandi all’antropologia. Ti interessi alla materia?

Ho letto di antropologia, ma non saprei farti il nome di un libro o di un teorico che mi ha influenzato, a eccezione di Octavi Rofes, un antropologo, oltre che un caro amico. È uno degli interpreti più acuti del mio lavoro che, a quanto dice, trova interessante per i suoi studi. Sostiene, per esempio, che Spamt Factory, la performance che vedeva me e un gruppo di amici impegnati nella preparazione di “tapas contemporanee” durante un opening alla galleria H2O di Barcellona, fosse una buona rappresentazione delle trasformazioni che stavano investendo il mondo del design. Nella sua lettura, considerato il declino della società industriale e il dilagare della globalizzazione, noi designer dovremmo reinventarci un lavoro. Esattamente come i protagonisti del film Full Monty! Invece che disegnare sedie, dovremmo diventare i protagonisti di un’improbabile e avvincente esibizione…

Chi sono i clienti e i fan di Martí Guixé?

Sono dei borghesi pieni di contraddizioni, dei borghesi che non accettano di sembrare tali. Hanno soldi, ma non amano gli ambienti per ricchi, potrebbero permettersi ristoranti cari e firmati, ma cercano quelli che hanno carattere, originali e casual. Sono come me: anch’io potrei permettermi ristoranti molto costosi, ma preferisco mangiare in un fast food ben concepito, con cibo di qualità, preparato e servito in modo contemporaneo e funzionale. Ho un buon esempio per spiegarti meglio chi mi compra: anni fa ho realizzato per Danese Xarxa, una seduta fatta da cinque ottimi cuscini assemblabili in modi diversi. La seduta costa millecinquecento euro. Ricordo che qualcuno mi disse: con millecinquecento euro da Ikea ci compro un bel divano da quattro posti! Chi acquista Xarxa, invece, compra un nuovo concetto di seduta: non cerca un grande divano, sceglie un’idea inedita e un po’ radicale, piuttosto che un oggetto convenzionale. D’altro canto, però, millecinquecento euro da spendere per cinque cuscini, bisogna averli.

Cosa pensi del design democratico?

All’inizio, ma proprio all’inizio, ci credevo. Poi ho capito che è una cosa che non fa per me: ti obbliga a diventare più commerciale, più semplice, a me invece piace un design un po’ complicato, pieno di stratificazioni e di letture. Mi piacciono i progetti che di solito vengono compresi e apprezzati solo in determinati contesti sociali, sarebbe ipocrita dire il contrario. I miei snack super sofisticati e contemporanei, non avrebbero successo ovunque. Credo che le esperienze dei grandi discount (di Ikea, ma anche di Muji) alla fine siano davvero negative: si producono miliardi di oggetti cheap, tutti uguali, che non durano niente, dei succedanei.

Una volta, però, su una sedia di plastica hai scritto: Stop discrimination of cheap furniture. Nessuna contraddizione?

No, anzi. Si tratta ancora una volta di un progetto stratificato, di lettura non immediata né universale. La sedia era esposta in Olanda e cheap in olandese corrisponde alla parola gut gekauft, che vuol dire “comprato bene”. Dunque il senso era: non discriminare una sedia comprata bene. Questo lavoro, poi, è uno statement in difesa della monoblock in plastica, che io considero un oggetto geniale, soprattutto se la si interpreta come una sorta di usa e getta, come qualcosa che può rompersi o andare perso facilmente. Se qualcuno ti frega una monoblock dal giardino, o se il clima invernale la danneggia, la puoi sostituire molto facilmente. L’idea di fondo è molto diversa rispetto ai mobili che non valgono nulla e sono venduti per arredare intere case.

Martí Guixé, Spamt, 1997. Photo: Imagekontainer/Knölke.

Spesso il tuo design ha un carattere giocoso, ma si tratta di un gioco sottile, che si rivolge più agli adulti. Hai in mente progetti per bambini?

Sì, uno in particolare che mi piace tantissimo, ci sto lavorando per Magis, nella collezione per l’infanzia Me Too. Si chiamerà My Zoo, una serie di animali giganteschi fatti di cartone, tutti bianchi. Cinque sono già in produzione, ma ne ho previsti dodici. La cosa che più mi convince è che i bambini li potranno montare e colorare, ma anche entrarci dentro. La balena sarà grande otto metri, enorme! È quella che mi piace di più, quella con più significati, legati alle favole, alla tradizione, alla psicologia. Pensa che bello poter entrare nella pancia della balena!

Abbiamo detto che il tuo lavoro è multi-layer, denso di significati sovrapposti e consapevoli, e che dialoga con varie discipline. Che ruolo ha invece il caso? Nel tuo design, nella tua vita.

Il caso mi piace molto. Alcuni miei progetti, come gli interni dei negozi Desigual, li ho realizzati cercando la complicità del caso: organizzavo delle feste dentro i locali spogli, ancora da allestire, e durante queste feste ognuno poteva colorare e disegnare i muri come voleva, in maniera piuttosto sfrenata, aiutato dall’allegria del party. Ne sono usciti ambienti davvero autentici, nulla a che vedere con le grafiche finto-spontanee che poi hanno preso piede nei negozi di abbigliamento. Anche nella mia vita il caso ha avuto un ruolo centrale: è per puro caso se ho messo in scena una delle prime performance nel campo del design, quella di cui ti parlavo prima. Era il 1997 e avevo una mostra alla H2O Gallery di Barcellona per presentare i miei Spamt, sostanzialmente delle techno-tapas che reinterpretano in chiave contemporanea i tipici spuntini spagnoli. Nello specifico, Spamt trasforma il classico pane-pomodoro-olio-sale in uno snack che sta tutto dentro un pomodorino, comodissimo da ingerire. Bene, per presentarlo avevo deciso di esporre solo delle fotografie. Il gallerista non era d’accordo, in più la televisione locale se n’era andata delusa dal fatto di non trovare oggetti in una mostra di design. Così il gallerista mi ha convinto: visto che non volevo mettere in mostra cose, almeno potevo mettere in scena la preparazione degli Spamt durante l’opening. Così, siccome non mi piace lavorare con le mani, ho coinvolto quattro amici: un giapponese che tagliava i pomodorini (preciso!), uno svedese che li svuotava, un francese per riempirli di pane e un italiano per dosare bene olio e sale. Io ero l’addetto al quality control, perché tutto si svolgesse senza intoppi… è stato divertente, un successo voluto dal caso, che ha indicato la strada verso un nuovo modo di fare design, come dicevamo prima.

Oggi il design “performato” va molto di moda, è un trend inarrestabile: penso a Design Miami, Craft Punk e a molti altri eventi del genere. Cosa ne pensi?

Dico che queste cose non mi interessano per niente, c’entrano poco con la preparazione dei miei Spamt, e mi mettono pure un po’ di tristezza. Mi sembra di andare allo zoo, tante gabbie, con questi designer che ti mostrano come fanno la loro sedia. Ripeto, in un’epoca in cui contano solo le idee, in cui gli oggetti prendono forma nelle fabbriche cinesi senza alcuna cura per il processo, mettere in scena la lavorazione artigianale di un pezzo di design contemporaneo mi sembra del tutto fuori luogo, un po’ patetico.

E degli artisti che fanno performance con il cibo che pensi? Rirkrit Tiravanija, per esempio…

Una volta, a Berlino, ho partecipato a una serata: c’era Thomas Demand che mostrava alcuni suoi film, mentre Rirkrit Tiravanija cucinava come un matto per trenta/quaranta persone… Io odio il lavoro manuale, e non capisco che divertimento ci sia a impegnarsi a cucinare per tutte quelle persone, fare tutta quella fatica. Capisco di più, per esempio, il lavoro di uno come Antoni Miralda. Mi ha sempre incuriosito la sua sperimentazione artistica con i cibi: lavorava in un’epoca in cui c’era il boom dei coloranti e il modo in cui li utilizzava nelle sue opere dimostrava uno sguardo avanguardistico. Certo, il suo lavoro non c’entra nulla con il mio design: lui fa arte, io disegno concetti vendibili.

E il tuo rapporto con la parte commerciale, con la vendita dei tuoi progetti? Ho cercato di interagire con il sito buyguixe.com, anche se ora sembra completamente fermo. Di cosa si trattava?

Solo un esperimento, che dice molto sulla mia passione sfrenata per i linguaggi informatici e le nuove tecnologie. L’ho sviluppato da solo, molti anni fa. All’epoca dicevo spesso: parlo sei lingue: spagnolo, catalano, italiano, inglese, tedesco e html! Ero davvero ossessionato dalla novità della Rete, all’inizio impazzivo perché sapevo che c’era ma nessuno ti sapeva spiegare come accedere, come usarla. Ricordo che per tre mesi ho inseguito un amico informatico per avere qualche delucidazione in merito. Buyguixe.com era un sito ad hoc per mostrare i miei progetti che, almeno nelle intenzioni, dovevano essere acquistabili on-line! Ma le aziende non erano d’accordo sulla formula che avvicinava brand diversi, poi dicevano che c’erano un sacco di problemi per i pagamenti. Insomma, commercialmente non ha mai davvero funzionato.

Martí Guixé, Xarxa, 2008. Design per Danese Milano. Photo: Miro Zagnoli.

Sembri avere rapporti ottimi con aziende commercialmente molto forti, vedi Camper e Alessi, che da anni ti danno fiducia e ti seguono anche in progetti poetici e visionari.

Spesso propongo cose molto estreme, che riesco a realizzare solo in parte, ma in generale devo dire che alcune relazioni funzionano molto bene. Sono contentissimo, per esempio, del progetto per il nuovo spazio di Alessi a Milano, in via Manzoni. Si sono mostrati entusiasti della mia idea, assolutamente non convenzionale e a dire il vero un po’ spiazzante. Se lo shop francese che ho realizzato per loro, mischiando neon rossi, bianchi e blu, si veste di una strana luce rosa, con l’illuminazione a Milano ci siamo spinti oltre. Di solito negli spazi commerciali sono ammessi pochi cocktail di luce, ma con Alessi abbiamo potuto osare.

Prima mi dicevi: ossessionato dall’informatica. Io aggiungo: appassionato di istruzioni…

Da ragazzo adoravo i comics. Mariscal, come fumettista, era un idolo per me. Più che a disegnare fumetti, però, mi sono trovato a disegnare istruzioni, per l’esattezza manuali di istruzioni per un’azienda che produceva lenti ottiche. Era uno dei primi lavori, nel 1988. Il mio compito era quello di ideare gli storyboard per questi manuali, da qui nasce la mia passione. Se inizialmente tracciavo figure chiare e precise, poi ho iniziato a fare schizzi, a tirar via sempre di più. Ora mi piace scarabocchiare: figure essenziali, ma eloquenti. Più i miei disegni sono sintetici e veloci, più sono significativi ed efficaci come istruzioni.

Come mai le istruzioni sono diventate così essenziali nel tuo design?

Ha sempre a che fare con la mia convinzione che le forme, oggi, non siano più importanti. Sono davvero convinto che si possa produrre localmente, seguendo istruzioni generali, globali. Una volta mi sono arrabbiato molto perché durante una manifestazione urbana a Valencia volevo che il mio oggetto di design per Droog fosse, semplicemente, una serie di istruzioni. Per esempio: dipingi quel muro di bianco, realizza un flyer che segnali tutti i bar interessanti del centro, etc. Droog non accettò il progetto, lo definì troppo astratto… La mia idea venne sostituita da alcuni container, all’interno dei quali i valenciani potevano svolgere non so quali attività creative, crepando di caldo. Fuori c’erano quaranta gradi all’ombra, dentro non ti dico. L’autore dell’intervento era un designer nordico. Mi viene in mente anche un altro episodio simile, se non ricordo male durante una conferenza di Medici Senza Frontiere. Alcuni dottori, attivi in Sudamerica, facevano notare l’inutilità e lo spreco di maschere costosissime – progettate da un designer spagnolo e prodotte in Finlandia – per proteggere i terremotati dalle polveri e dai fumi generati dal sisma. Secondo i dottori, era più che sufficiente un pezzetto di tela bagnato, posato su bocca e naso. In certe circostanze, è fondamentale utilizzare al meglio le risorse a disposizione, seguendo le istruzioni.

Hai le idee molto chiare su ciò che non ha senso nel design. Cosa insegni a chi si rivolge a te per impararlo?

Per prima cosa, cerco di trasmettere la necessità di essere critici: nulla deve essere mai dato per scontato, non ci si deve mai appoggiare a idee e conoscenze pregresse, non si devono mai dare risposte superficiali. Ti faccio un esempio. Tempo fa, ho tenuto un workshop alla Scuola Politecnica di Design in cui dovevamo elaborare alcuni progetti di design a partire da tre prodotti tipici della tradizione lombarda: il panettone e due tipi di formaggio. Ho introdotto il workshop dicendo che il panettone poteva diventare un sandwich con i due formaggi all’interno, tra i suoi strati. Gli italiani hanno subito storto il naso: bleah, che schifo, impossibile. Ecco, questo atteggiamento lo sconsiglio: se dici che è impossibile, devi dirmi perché lo è! Oppure, prima di dirmi che non è una buona idea, consulta un esperto del gusto: magari può trovare il modo di mettere assieme anche sapori molto contrastanti, correggendo l’acidità di un ingrediente o dell’altro. Prima sperimenta, vai a fondo, c’è sempre tempo per dire bleah… e se poi scopri che ti sbagliavi?

Martí Guixé, Park Life #003 Burn-Me Piece, 2008. Photo: Imagekontainer/Knölke.

Martí Guixé, Camper Shop, Miami, 2010. Photo: Imagekontainer/Knölke.

Martí Guixé, Xarxa, 2008. Design per Danese Milano. Photo: Miro Zagnoli.