19 Dicembre 2016

Abbiamo incontrato Armin Linke (nato a Milano nel 1966, residente a Berlino) al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, nel pieno allestimento di L’apparenza di ciò che non si vede, a cura di Ilaria Bonacossa e Philipp Ziegler. È la prima importante personale dell’artista in Italia, che per l’occasione ha ridisegnato il progetto espositivo in più episodi presentato allo ZKM – Zentrum für Kunst und Medientechnologie di Karlsruhe nel 2015-16. Da oltre vent’anni, Linke documenta sintomi e manifestazioni della globalizzazione in tutto il mondo, nutrendo un corpus di oltre ventimila immagini che spaziano dagli ambienti della Banca Centrale Europea al Museo di Babilonia in Iraq, dal campo profughi Saharawi in Algeria, fino alla casa d’aste per la vendita di fiori di Aalsmeer, in Olanda. In linea con il metodo partecipativo che accompagna molti dei suoi progetti, Linke ha invitato otto studiosi, accademici e professionisti di diverse discipline a dialogare con le sue fotografie. Ariella Azoulay, scrittrice, curatrice, film-maker e teorica della cultura visiva, nonché docente di Modern Culture and Media alla Brown University; Lorraine Daston, direttrice del Max Planck Institute for the History of Science di Berlino; Franco Farinelli, docente di Geografia e direttore del dipartimento di Filosofia e Comunicazione all’Università di Bologna; Irene Giardina, fondatrice di un laboratorio dedicato alle applicazioni della fisica quantistica sullo studio di sistemi biologici e gruppi animali, e docente presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Roma La Sapienza; Bruno Latour, antropologo francese e professore presso l’Institut d’Études Politiques di Parigi; Peter Weibel, presidente e amministratore delegato dello ZKM e docente di Teoria dei Media presso la Universität für angewandte Kunst di Vienna; Mark Wigley, teorico neozelandese dell’architettura; e infine Jan Zalasiewicz, geologo e presidente dell’Anthropocene Working Group. Dal confronto tra l’artista e i co-autori, nasce L’apparenza di ciò che non si vede: un coro di voci, testi e fotografie che, raccontando la storia del design, dell’economia, della tecnologia e delle infrastrutture, riflettono – e fanno riflettere – sulle azioni dell’uomo, e ci invitano ad ascoltare, leggere e osservare i nuovi paesaggi artificiali e naturali che abitiamo.

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano, Italia, 2016. © Armin Linke.

Appena varcato l’ingresso, ci accoglie una fotografia raffigurante uno scorcio del PAC. Come è nata la mostra e come è approdata qui?

La mostra è nata allo ZKM nell’ambito di un programma dal titolo Globale organizzato da Peter Weibel, che consisteva in una serie di mostre sulla lettura del mondo contemporaneo. In quell’occasione, l’esposizione era suddivisa in cinque episodi, cinque atti teatrali successivi. Grazie all’invito di Ilaria Bonacossa, qui al PAC ho avuto l’opportunità di presentare tutto in un unico spazio, contemporaneamente. Alle cinque voci di esperti già presenti, abbiamo aggiunto quelle di Franco Farinelli, Lorraine Daston e Irene Giardina: è la prima volta che la mostra viene presentata in modo così completo. Abbiamo cercato di lavorare specificamente sull’architettura del Padiglione, un luogo per me molto speciale – non a caso è stata inclusa un’intervista con l’architetto Jacopo Gardella, che con il padre Ignazio si occupò della ristrutturazione dell’edificio dopo l’attentato di matrice mafiosa che lo distrusse nel 1993. Un vero e proprio omaggio al PAC. All’origine della mostra vi sono una serie di workshop in cui – dopo una prima esperienza con il filosofo Bruno Latour, che mi aveva chiesto alcune immagini da accompagnare ai suoi studi – invitavo degli esperti a scegliere una o più fotografie dal mio archivio, da me preselezionate, commentandole e utilizzandole per illustrare i rispettivi ambiti di ricerca. Con le registrazioni delle conversazioni, abbiamo lavorato sul rapporto tra immagini e testi, suddividendoli per temi: il sistema dell’arte e la messa in dubbio della fotografia; l’idea di atmosfera; l’architettura e le infrastrutture, interpretate come tubature e tessuti nelle parole di Mark Wigley; infine, economia e politica. Da qui, dove si parla della natura e dei giardini botanici come risorsa economica, vediamo il giardino della Villa Reale. Il PAC ha un interessante rapporto con l’esterno, di cui ci parla Bruno Latour riflettendo sul rapporto tra “inside” e “outside”. Mostra e libro (edito da Silvana Editoriale, nda) sono trattati in modo diverso: mentre qui la suddivisione è tematica, il libro è declinato per autori. Spesso parlano delle stesse fotografie, tanto che nel libro alcune di loro si ripetono, cosa che solitamente in editoria non avviene.

Adam Lowe, Factum Arte, Madrid, Spagna, 2011. © Armin Linke.

Molti tuoi progetti sono frutto di un percorso condiviso con altre figure professionali, il cui contributo è parte del lavoro. Quali sono le motivazioni e gli obiettivi alla base di questo metodo?

In questo caso specifico, mi interessava utilizzare la fotografia come molla per dialogare e suscitare delle domande, piuttosto che presentarla come opera finita. Altre volte mi è capitato di lavorare in gruppo non come fotografo, ma come curatore – è interessante unire insieme più ruoli, ma anche rivestirne di diversi all’interno di un gruppo. Come nel caso del progetto Double Bound Economies: in quell’occasione, abbiamo invitato vari esperti di economia, storici, diplomatici e fotografi stessi a lavorare sull’archivio di un fotografo attivo nella Germania dell’Est le cui immagini, raffiguranti prodotti industriali, dovevano mostrare l’operato del lavoratore socialista in funzione dell’ideologia, ma allo stesso tempo osservare come gli stessi prodotti erano venduti nella Germania dell’Ovest per fare valuta. Ci interessava questa forma di schizofrenia dell’immagine fotografica. Immagini che nascono da progetti diversi, realizzate con agende differenti – alcune sono commissioni –, possono essere lette in modo contradditorio, rivelando l’impotenza della fotografia. Si tratta proprio di un esercizio sociale: se ci alleniamo a leggere i codici delle immagini, forse avremo la possibilità di capire meglio come è costruito il nostro mondo, e dotarci degli strumenti necessari a progettarlo in modo diverso.

CNR, National Research Council, Fermi conference hall, Roma, Italia, 2007. © Armin Linke.

Mentre il dialogo tra voci, testi e immagini stabilisce una struttura narrativa, l’allestimento fa pensare a qualcosa di temporaneo, un laboratorio. Una volta raccolte immagini e conversazioni, come hai lavorato sulla loro messa in scena?

La mostra funziona come un ipertesto, una pagina web, che puoi navigare cliccando. Quando ti trovi in rete puoi decidere il tuo percorso, ed è quello che abbiamo cercato di fare qui: creare un paesaggio, un giardino, una foresta in cui immergersi, lasciandosi guidare dal panorama sonoro, dalla lettura dei testi, oppure osservando le fotografie. L’idea era di non avere un percorso fisso – tipico della linearità alle pareti di molte mostre –, e lasciare invece un’apertura. In questo senso, è stata importante la collaborazione con i grafici Linda van Deursen e Jan Kiesswetter, l’artista e fotografa Alina Schmuch e la designer Martha Schwindling, con cui ho lavorato per un anno allo sviluppo del sistema espositivo. Volevamo ridurre tutto il più possibile, e siamo arrivati a questi pannelli che supportano le cornici e diventano didascalia: sotto la fotografia, c’è il titolo con la mia spiegazione del contesto in cui l’ho realizzata. Questo è il primo livello, poi ce n’è un altro, quello sonoro. Abbiamo cercato di costruire un’interfaccia in cui navigare senza perdersi e senza provare un senso di frustrazione, per dare vita a una specie di luogo ludico fatto di informazioni e feedback. L’elemento di provvisorietà per me è molto importante. È lo stesso che caratterizza la lettura di un’immagine: da qui il titolo, L’apparenza di ciò che non si vede. Questa mostra era diversa allo ZKM, così come lo sarà quando andrà ad Aachen e in particolare a Ginevra, luogo molto legato all’economia, dove saranno sicuramente altri i temi da mettere in scena e coreografare. Il sistema espositivo si rifà alle scenografie teatrali. I ganci che sorreggono le strutture sono gli stessi che si utilizzano all’opera per cambiare velocemente le scene tra un atto e l’altro. In un certo senso, abbiamo concepito la mostra come un laboratorio che potenzialmente si potrebbe smontare e rimontare, un esperimento. Se da un lato le immagini sono iperrealistiche, presentano spazi materici dove avvengono precisi processi estetici, sociali e politici, dall’altro il modo di presentarle rimanda al teatro, il luogo della finzione.

Jurong Bird Park, Singapore, 1999. © Armin Linke.

Le fotografie sono state realizzate in occasioni molto diverse. Come è cambiato, se è cambiato, il tuo modo di fotografare nel corso degli anni?

In mostra, attraverso questa struttura, le fotografie vengono un po’ amalgamate, le tratto come non fossero mie, creo un meccanismo per renderle anonime, o meglio per de-autorializzarle. Certamente, ci sono delle differenze tecniche, per esempio una volta usavo molto una macchina fotografica panorama 6×12, che a un certo punto mi pareva troppo spettacolare, quindi ho scelto un formato diverso, più raccolto. La scelta dipende anche dal contesto in cui nascono le immagini: a volte è interessante ricorrere a strategie diverse, come per esempio utilizzare un apparecchio pesante dal punto di vista produttivo – quale appunto la 6×12, che viene utilizzata in architettura – per fare invece uno snapshot. La costante è l’utilizzo di due formati fissi, ai quali l’immagine si adatta spostandosi a destra o in alto: all’interno della cornice, diventa un elemento grafico. L’immagine si adatta a uno standard industriale, lasciando visibile il supporto – in un caso si tratta di 150 cm, la massima area di stampa disponibile in rapporto all’altezza del rullo della carta, e nell’altro la dimensione 50×60 cm, il tipico formato di una scatola pretagliata industriale. Questi dettagli hanno a che fare con il tema della riproduzione fisica della fotografia, che mi interessa molto.

Kawah Ijen Volcano Biau (Jawa Timur) Indonesia, 2016. © Armin Linke.

Quali sono i tuoi autori di riferimento?

Più che la fotografia, il riferimento principale per questa mostra è stata la scrittura. Penso a John Berger e al suo Ways of Seeing, per esempio. Sulla traduzione dei testi ho lavorato con Mariella Dotti, traduttrice di Berger, proprio per rendere omaggio al suo lavoro. Altri riferimenti importanti sono stati Ariella Azoulay e il diario di lavoro di Bertolt Brecht, dove l’autore utilizza immagini di quotidiani per farne una lettura allo stesso tempo sociale e poetica. Una fotografa con cui ho collaborato è Aglaia Konrad, con cui condivido l’idea di presentare la fotografia come un oggetto sculturale che non si limiti a parlare dello spazio, ma lo diventi.

Mies van der Rohe, Barcelona Pavilion, Barcellona, Spagna, 2013. © Armin Linke.

Il tuo archivio conta più di ventimila immagini. Quali sono i tuoi criteri di catalogazione?

Il tema dell’archivio è un po’ inflazionato, quasi problematico. Non mi interessa l’archivio in quanto tale, ma come strumento capace di attivare qualcosa. La domanda è: come fare in modo che l’archivio riattualizzi e non storicizzi? Il processo di archiviazione di per sé è estremamente noioso. In questo senso, vale anche come filtro, perché invita a chiedersi se valga la pena scattare una fotografia, sapendo che a seguire ci sarà un lavoro noiosissimo per archiviarla: inserire i dati testuali, prendere il negativo, imbustarlo, etichettarlo, scansionarlo. Costringe a domandarsi se l’immagine avrà un sufficiente valore intrinseco, se si consumerà nel lasso di tempo di un mese (come una fotografia pubblicata su un giornale) o al più di un anno, o se invece potrà funzionare e possibilmente modificare la sua funzionalità nel tempo. Sapendo che procedura ti aspetta, prima di scattare ti poni delle domande a mio parere estremamente sane e importanti. In un certo senso, provi a spiegarti se l’immagine che catturerai ha abbastanza livelli di lettura per poter essere interessante e non bloccarsi nell’archivio. Le categorie in cui il mio archivio è suddiviso sono legate principalmente alle caratteristiche tecniche e al momento della produzione: analogica, digitale, formato del negativo, dove è stata realizzata e in che contesto, cosa rappresenta, eventuali informazioni accessorie. Poi, sapendo in che canali è stata presentata, in quali mostre, posso cercare di sabotare il mio stesso utilizzo precedente, cercare di ripensarla. La mostra parla proprio di questo: vedere quali altre possibili letture, che io non sono riuscito ad attivare, vengono proposte da altri. In un passaggio molto interessante delle conversazioni, Ariella Azoulay critica l’operazione stessa dell’archivio – per esempio, quello di un’istituzione –, spiegando che quando vi accediamo, in realtà stiamo accedendo a un meccanismo di tagging, lo stesso che definisce la nostra società. Il mondo digitale è infatti caratterizzato da etichette che filtrano le informazioni: ciò che non rientra in una data categoria viene ignorato. Allo stesso modo, nell’archivio le etichette consentono una lettura solo superficiale dei contenuti. Per questo ci interessava cercare una lettura critica non solo riguardo alle immagini e ai temi trattati, ma sull’uso stesso dell’archivio.

BNP Parisbas, headquarters, trading floor, Parigi, Francia, 2012. © Armin Linke.

L’Antropocene, un filo conduttore del tuo lavoro, vive un momento di particolare attenzione, dopo che l’Anthropocene Working Group ne ha richiesto la formalizzazione in occasione dell’International Geological Congress dello scorso agosto. Come ti sei avvicinato agli studi sull’Antropocene e come immagini i tuoi futuri contributi in quest’area di ricerca?

L’interesse per l’Antropocene nasce anche grazie a una commissione della Haus der Kulturen der Welt di Berlino, da cui è nato il progetto collettivo sviluppato con Anselm Franke e Territorial Agency dal titolo Anthropocene Observatory. Per due anni abbiamo osservato in che modo le istituzioni politiche e scientifiche che si occupano di Antropocene e di cambiamento climatico si interfaccino a questo tema, creino conoscenza, agiscano. La collaborazione è stata molto interessante perché mi ha permesso di rileggere alcuni lavori che avevo già iniziato vent’anni prima e di ricontestualizzarli, come la costruzione della Diga delle Tre Gole in Cina, o la fiera dei fiori di Aalsmeer. Anche se quel progetto è finito, molti altri cui sto lavorando possono venire letti attraverso la chiave dell’Antropocene: proprio qualche settimana fa mi trovavo in Indonesia per osservare come le foreste vengono bruciate per fare piantagioni di palma da olio, e il mio amico Etienne Turpin mi ha raccontato la vicenda di Antonio Stoppani, direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano negli anni Ottanta dell’Ottocento, dal 1882 al 1891 – museo oggi a lui intitolato. Già nel 1870, Stoppani aveva proposto l’era antropozoica e scritto un importante libro di geologia, Il Bel Paese (1875) – per questo sull’etichetta dei formaggi Galbani troviamo proprio una figurina del geologo Stoppani. Lui, però, negli anni a venire venne quasi dimenticato, molti dei suoi scritti furono superati dalle idee darwiniane. Quello che mi piacerebbe fare nei prossimi due anni – all’incirca il lasso di tempo in cui la commissione continuerà a lavorare –, è cercare di allargare queste osservazioni e capire se ci potrà essere una qualche conclusione. La forma non mi è ancora chiara.

Whirlwind, Pantelleria (TP) Italia, 2007. © Armin Linke.

A proposito di forma, tenendo presenti i processi di riattivazione cui sottoponi le tue fotografie, consideri mai un progetto definitivamente concluso?

Sì. Per esempio, il film Alpi, esposto al piano di sopra, è per forza di cose un progetto chiuso. Tuttavia, una o due delle fotografie fatte durante le riprese sono anche in mostra e potranno essere presentate in altri contesti. Per me, una mostra, un libro, un film sono forme finali, ma secondo una modalità saggistica: non sono chiusi in termini di lettura, ma in quanto esperimenti. Permettono di continuare a cercare altre configurazioni, temi o luoghi di lettura. Questa mostra è un saggio collettivo, che potrà continuare a svilupparsi in altre, diverse direzioni.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Innanzitutto intendo dedicarmi a questa mostra nelle sue successive tappe ad Aachen e Ginevra. Nel frattempo, sto iniziando a lavorare ad altri progetti basati su degli archivi. Per esempio, sto collaborando con un amico fotografo, un paparazzo. La lettura del suo archivio mi interessa per provare a capire come un certo tipo di fotografia, non per forza autoriale o di sufficiente valore estetico, possa essere uno strumento interessante per osservare come la nostra società contemporanea percepisce lo spazio pubblico, e l’idea del corpo umano.

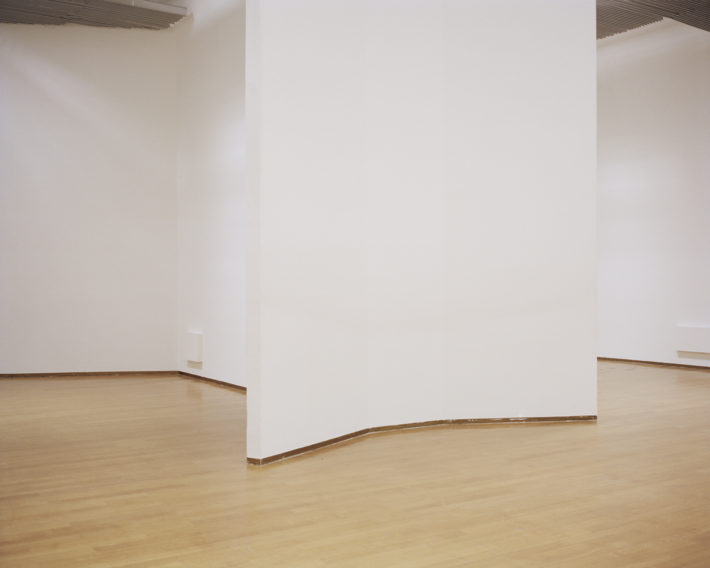

Armin Linke, L’apparenza di ciò che non si vede, PAC – Milano. Veduta della mostra.

Armin Linke, L’apparenza di ciò che non si vede, PAC – Milano. Veduta della mostra.

Armin Linke, L’apparenza di ciò che non si vede, PAC – Milano. Veduta della mostra.

Armin Linke, L’apparenza di ciò che non si vede, PAC – Milano. Veduta della mostra.

Armin Linke, L’apparenza di ciò che non si vede, PAC – Milano. Veduta della mostra.

Armin Linke, L’apparenza di ciò che non si vede, PAC – Milano. Veduta della mostra.

Armin Linke, L’apparenza di ciò che non si vede, PAC – Milano. Veduta della mostra.

Armin Linke, L’apparenza di ciò che non si vede, PAC – Milano. Veduta della mostra.