3 Ottobre 2013

Esiste, nella giungla fitta del Mato Grosso, in Brasile, un legno rarissimo dal colore viola che solo in pochi hanno visto. “Era una cosa fuori dal mondo, ne avevo portato a casa qualche pezzetto, lo conservavo come oro. Lo levigavo, lo accarezzavo, era come toccare il vetro. Pur avendolo curato in tutti i modi, è scomparso. Me lo hanno fregato, ma a dir la verità l’avrei rubato anche io. Per andare in un posto così, in Brasile, in mezzo alla vegetazione dove non sai nemmeno dove mettere i piedi e a ogni passo rischi di cadere, bisogna essere suonati. O avere la testa di legno, come me”. Pierluigi Ghianda, l’ebanista brianzolo che con gli architetti del Politecnico ha scritto pagine fondamentali della storia del design milanese, ha testa e cuore di legno. Ghianda, nomen omen, vera e propria leggenda, classe 1926, è conosciuto non solo per essere il poeta del legno, ma anche per l’eclettismo della sua arte, che raggiunge livelli straordinari. Fra mobili, oggetti, prototipi, ha collaborato con i designer più famosi. Tra gli altri: Gae Aulenti, Mario Bellini, Cini Boeri, i Castiglioni, Ettore Sottsass, Richard Sapper, Eileen Gray, Aldo Cibic, Slegten & Toegemann. E poi le aziende: Hermès, Rolex, Knoll, Classicon, Dior, Memphis, Rochas, Pomellato, De Padova, Loro Piana e molte altre. Dalle sue mani provengono la storica scrivania della famiglia Crespi al Corriere della Sera, il primo prototipo del tavolo Vidun, capolavoro di incastri, di Vico Magistretti, e la biblioteca del cardinale Carlo Maria Martini all’Arcivescovado di Milano. Seduto in impeccabile completo sartoriale alla scrivania del suo studio di Bovisio Masciago, un po’ bottega rinascimentale e un po’ laboratorio d’alchimista, Pierluigi Ghianda è circondato da migliaia di oggetti (tutti in legno, ovviamente), qualche libro, fotografie di famiglia e il profumo di pero, ebano e bois de rose.

Bottega. Photo: Patrizio Saccò.

Partiamo dalle mani. Come sono quelle de L’uomo che firma il legno, come l’ha definita l’omonimo documentario di Studiolabo?

Adesso sono a posto, perché non toccano più il legno, ma prima erano piene di tagli. Tutti i falegnami degni di questo nome, quelli che fanno il mestiere guidati da un reale interesse, hanno le mani così. Ma parlo della mia generazione: con i macchinari di oggi non sei più obbligato a conoscere il legno. Lavorano loro al posto tuo, si fermano, riflettono e decidono come tagliare. Basta impostare il computer, inserire il pezzo, premere il pulsante e aspettare che ne esca l’oggetto fatto e finito.

Ma per lei cos’è il legno?

Per me il legno ha un valore assoluto, guai a sciuparne un pezzo. Perché il legno, a differenza del metallo, è tutto pregiato: è un dono di Dio. Una volta delle signore newyorchesi che gironzolavano per la bottega mi fecero la stessa domanda. Mi scappò una frase che neanche ricordo e loro la presero come una massima confuciana o una poesia. Ma le basti sapere che quando qualcuno mi chiede “Che mestiere fai?”, io rispondo semplicemente: “Il falegname”.

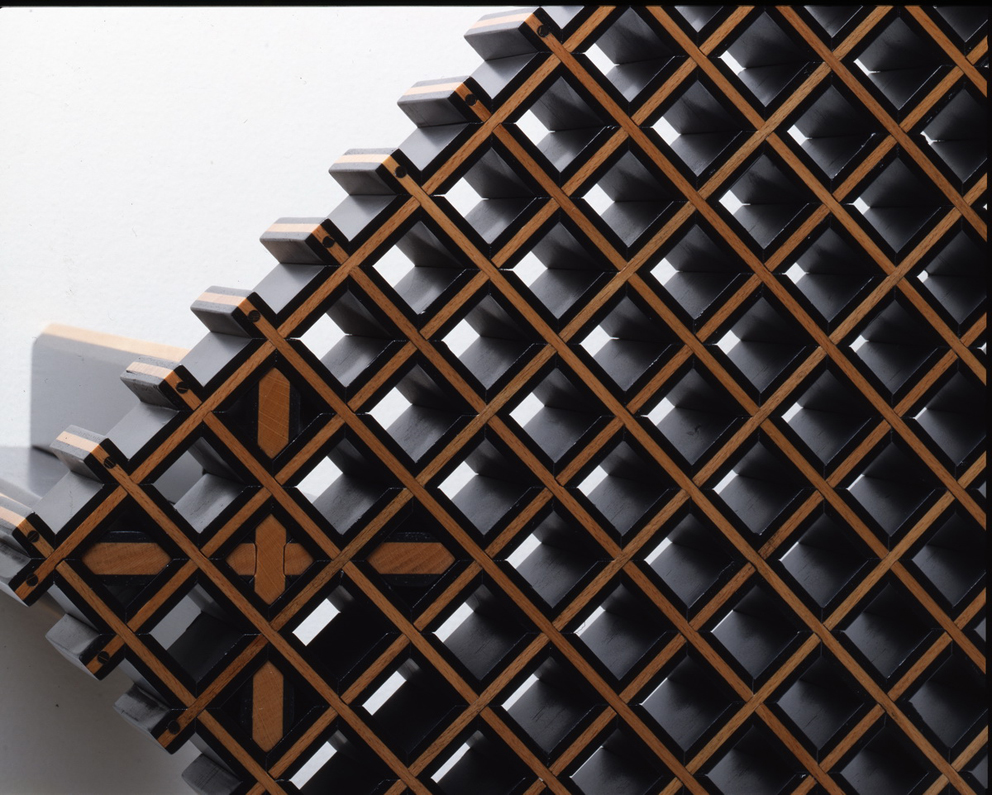

Vassoi, design di Gae Aulenti. Photo: Marirosa Toscani Ballo.

Quest’estate è andato in Giappone, dove il 27 giugno è stata presentata la mostra Gli artigiani nello showroom Cassina IXC di Tokio. La sua passione l’ha portata ovunque nel mondo, sia per esposizioni sia per la ricerca quasi infinita di legni rari. Qual è il suo luogo del cuore?

In Giappone ci sono stato tante volte, lì gli ebanisti vengono chiamati “gli artigiani di Dio”, perché c’è una concezione diversa, quasi sacra, di questo mestiere. Viaggio molto per lavoro, anche se ormai, data l’anagrafe, mi pesa parecchio. Diciamo che tutto il mondo è bello, compresi i Paesi più poveri dove quando ti guardi in giro non capisci come facciano a vivere. Ma il posto del cuore, ovviamente, è l’Italia.

Qual è la giornata tipo del signor Ghianda?

La mia giornata tipo è sempre stata così: mi sveglio, guardo l’orologio e mi accorgo che è già troppo tardi perché i lavori dovevano essere terminati e consegnati il giorno prima. In mancanza di cartellino, una volta un mio collaboratore scrisse a matita le ore che aveva fatto in una giornata. “Ma quante sono?”, gli chiesi. E lui: “Venticinque, sono andato a casa all’una di notte”. In Brianza prima del boom economico c’era il lavoro e nient’altro. Con il benessere, i ragazzi cominciarono a preferire le automobili alla pialla. Ma pensi che prima a Bovisio Masciago c’erano solo tre macchine: quella del sindaco, del medico e del calzolaio.

Per chi lavora oggi la bottega Ghianda?

Principalmente per Hermès, perché è l’unica azienda che punta alla qualità assoluta. I loro oggetti sono perfetti. Non che in Italia non ci siano aziende che producono mobili di qualità, ma ormai le case non vengono quasi più arredate: le troviamo già pronte, e il livello si è abbassato.

Kyoto, design di Gianfranco Frattini. Photo: Marirosa Toscani Ballo.

Chi è responsabile di questa perdita di qualità?

La colpa è della società, che chiede tutto e subito. Inoltre, il progresso tecnologico mal si concilia con la cura artigianale. La quantità prevale sulla qualità, la plastica sui materiali nobili. La sapienza dell’artigiano non è scomparsa, ma si è ridotta drasticamente: solo in pochi oggi raggiungono la perfezione, l’eccellenza. Per realizzare come si deve un oggetto artigianale occorrono ore e ore di lavoro, mentre la macchina lo fa in un attimo: non è la stessa cosa, ma lo fa. In questo modo, la maestria dell’artigiano è destinata all’estinzione.

Lei ha collaborato con le firme storiche del design italiano. Cos’è rimasto di quella tradizione?

Nulla. Sono cambiate le esigenze della committenza, e non c’è più chi capisca che realizzare un incastro anziché mettere un chiodo fa davvero la differenza. Oggi si rivolge a noi solo chi ha case antiche o da restaurare. Siamo in pochi a poter fare manualmente certi lavori, ma anche chi ha i soldi preferisce spenderli diversamente. Finisce per acquistare un’altra automobile o l’aereo.

Su una parete, accanto alle altre fotografie, c’è un disegno di Ettore Sottsass. Che rapporto aveva con lui?

Ci siamo conosciuti quando era già piuttosto in là con gli anni, ma da lui ho imparato molto lo stesso.

Segnalibro. Photo: Marirosa Toscani Ballo.

Ha conosciuto anche Gio Ponti, che veniva in bottega dalla nonna. Come se lo ricorda?

La prima volta che incontrai Gio Ponti non avrò avuto più di quindici anni. Ero nella vecchia bottega, e mia nonna stava ricevendo dei committenti stranieri. Gio Ponti se ne stava un po’ in disparte. Tutti parlavano di prototipi, e lui a un certo punto mi si avvicinò dicendo: “Il campione costa meno di un prototipo, dì loro di fare un campione”.

L’amore per il legno, una passione che dura da generazioni. Da dove nasce?

Mio padre, morto giovane, ha portato avanti la tradizione di nonno Luigi. Ma le origini della bottega risalgono addirittura all’inizio dell’Ottocento, ci sono documenti che ne attestano l’attività da ebanisteria. Uno dei primi oggetti in catalogo è un leggio pieghevole addirittura pre-risorgimentale: fornivamo i complementi per una fabbrica di pianoforti di Vienna. Oggi l’azienda ha una decina di dipendenti, tutti figli o nipoti di ex lavoratori, perché la bottega è sempre stata una cosa di famiglia.

In psicoanalisi il legno indica soprattutto il rapporto con la madre, perché più degli altri è associato alla crescita e alla maturazione. Qual è il suo rapporto con le radici familiari?

Durante la guerra, l’azienda era tutta nelle mani di mia madre Serafina. Una donna speciale, una vera e propria matriarca. Bastava dicesse: “Non c’è un po’ d’acqua?”, e subito si alzavano in tre. Mia figlia Beatrice ha preso molto da lei, è l’unica delle tre figlie che s’interessa alla bottega. Segue ogni cosa, dai materiali agli ordini, dai conti ai clienti, e custodisce la sapienza di famiglia.

Tra le sue mani sono passati oggetti straordinari come il tavolo Kyoto di Gianfranco Frattini (1705 incastri per una texture di 1600 fori), le cornici di Gae Aulenti per il Musée d’Orsay di Parigi, l’Étagère di Mario Bellini e decine di altri pezzi storici. C’è un oggetto particolare a cui è più legato?

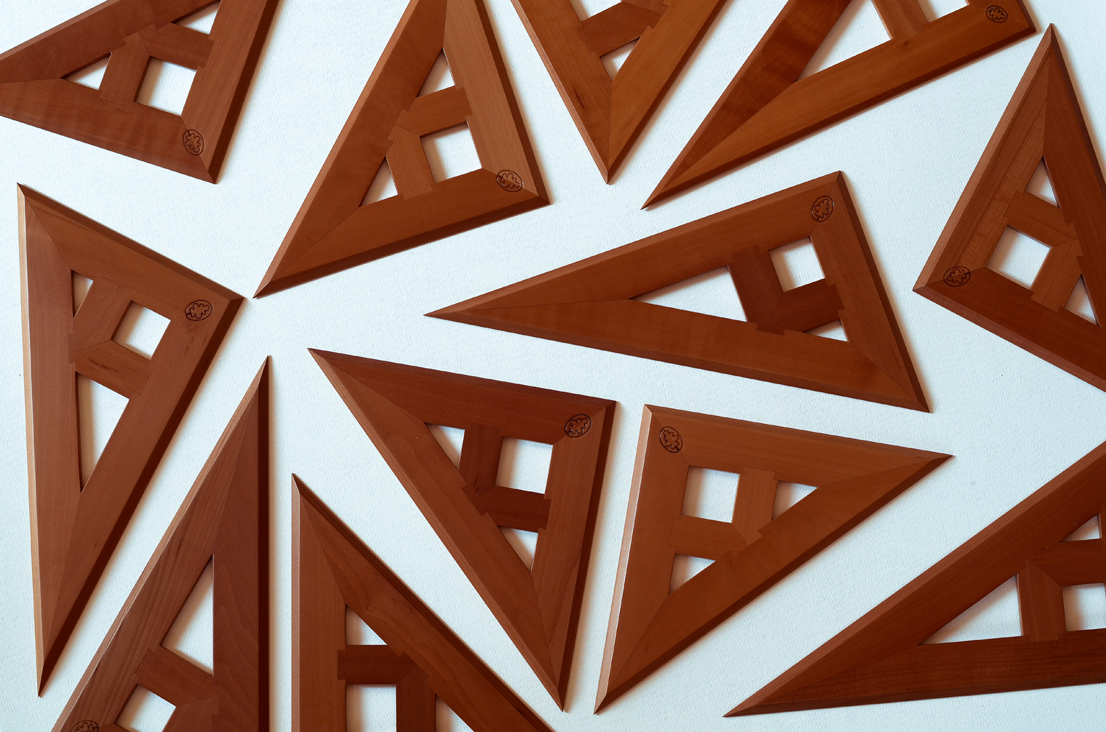

Come si fa a dirlo? È una vita intera. Tutto però è iniziato dalla squadretta da disegno. Per essere assunto o per passare da garzone a operaio, dovevi saper fare la squadretta, era obbligatorio. E dovevi farla nel migliore dei modi, perché la valutavano in tanti, osservandola da tutti i punti di vista. Il risultato doveva essere all’altezza del maestro: eccellente. Per ottenere quel risultato si facevano un sacco di prove, tentativi, rifiniture, si doveva acquisire una perfetta manualità. Quando i committenti parlavano con mia madre, in bottega, glielo dicevano sempre: “Mi raccomando, poco legno e tanta manodopera”.

Squadretta. Photo: Mauro Donzella.

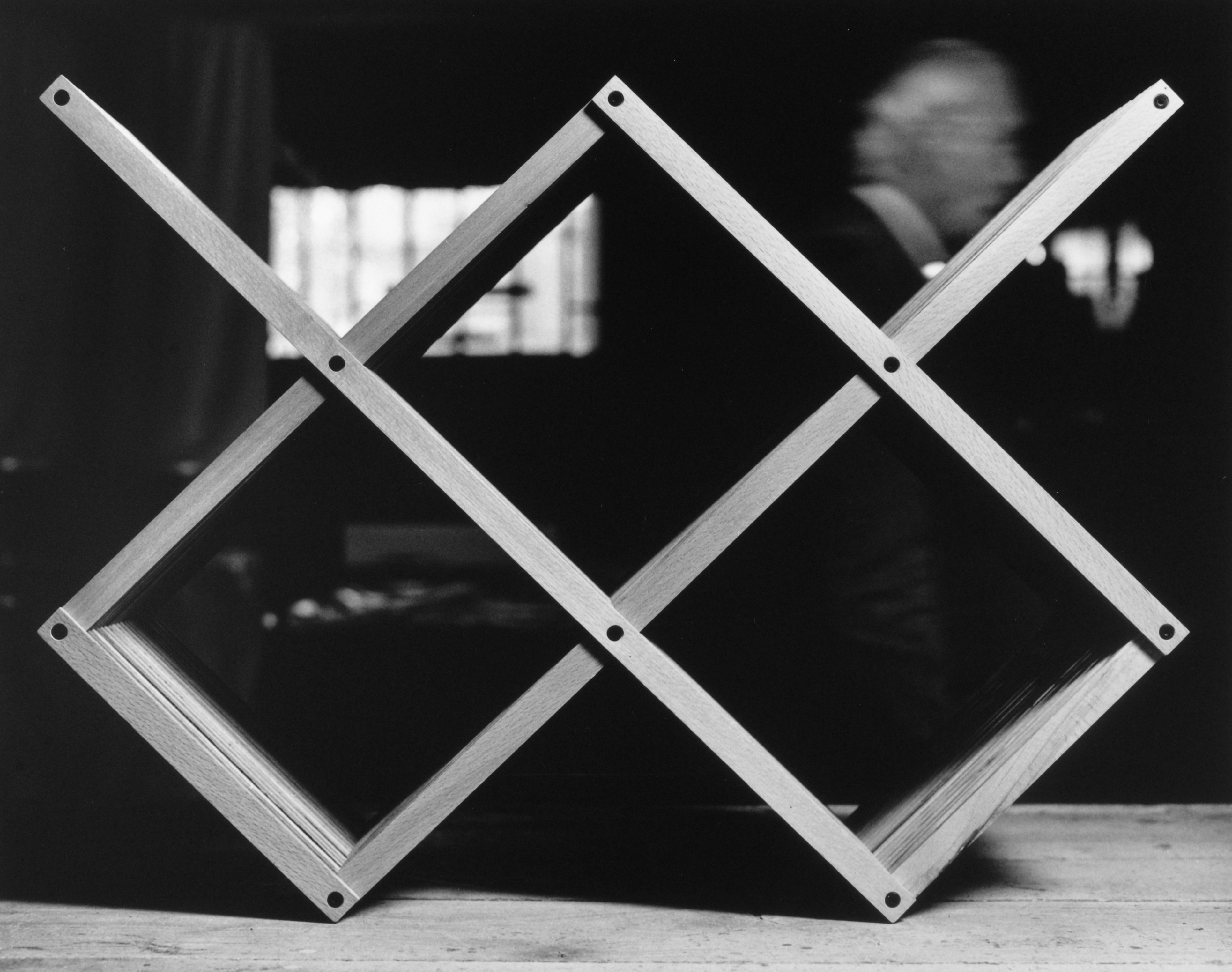

Étagère, design di Mario Bellini. Photo: Marirosa Toscani Ballo.

Svuotatasche, design di Gae Aulenti. Photo: Marirosa Toscani Ballo.

Cornici, design di Gae Aulenti per Musée d’Orsay. Photo: Marirosa Toscani Ballo.

Amore, design di Pino Tovaglia. Photo: Marirosa Toscani Ballo.

Photo: Giancarlo Pradelli.

Photo: Giancarlo Pradelli.

Photo: Giancarlo Pradelli.

Photo: Giancarlo Pradelli.

Photo: Giancarlo Pradelli.