10 Ottobre 2017

Paradossi di Gio Ponti. Voleva creare una sedia senza aggettivi e finì per inventare lei, la Superleggera, famosa proprio per quell’epiteto che riassume in cinque sillabe tutte attaccate la sua eccezionalità. La contraddizione è in realtà solo apparente – gli aggettivi schivati da Ponti erano quelli stilistici: non voleva una sedia moderna o razionale o organica, voleva una sedia-sedia e basta –, ma risulta utile per raccontare le due anime di questo celeberrimo capitolo del design italiano. Da un lato, infatti, la Superleggera rivela la sua origine anonima, in quanto rivisitazione della tipica sedia di Chiavari (la cosiddetta Chiavarina), figlia della semplicità dell’artigianato ligure, che Ponti adeguò al gusto moderno. Un po’ come fece Vico Magistretti con la Carimate (1960), ispirata alla classica sedia da trattoria brianzola. Dall’altro lato, invece, essa è già catapultata nell’era del design contemporaneo, grazie a un autore tutt’altro che anonimo, capace di esaltarne l’essenzialità tanto da trasformarla in uno slogan appuntito come le sue gambe. Slogan verbale, per via di quel prefisso che in Italia anticipa di un decennio la Superarchitettura dei molto più giovani Superstudio, teorizzata soltanto nel 1966. E poi grafico: la Superleggera è la sedia per antonomasia, fatta di una seduta, uno schienale e quattro gambe sottili che sembrano uscite da una vignetta di Saul Steinberg.

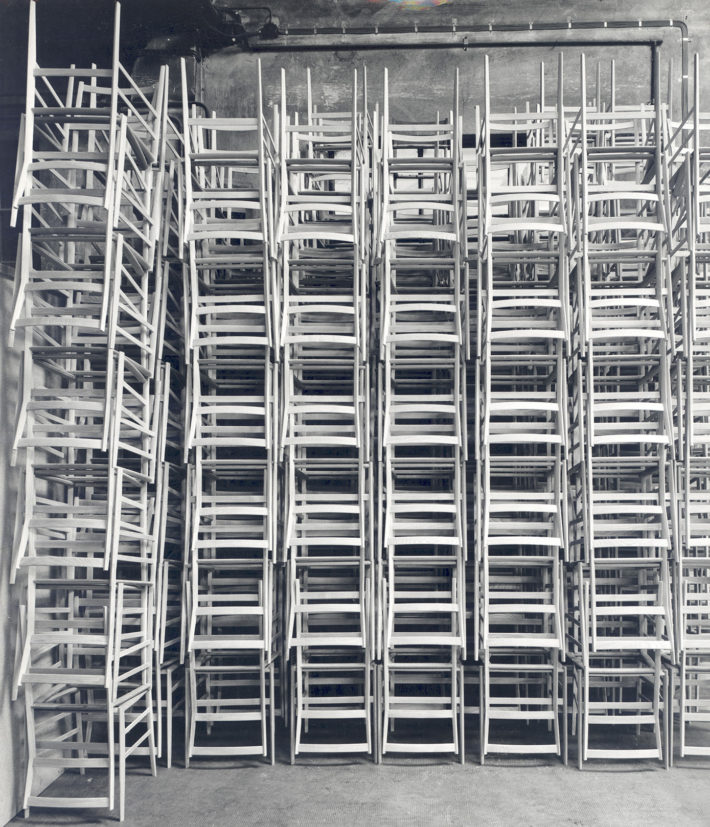

Negli anni Cinquanta, le strutture grezze delle sedie erano trasportate in Liguria sul tetto di una Fiat 1100 per la realizzazione dei sedili in canna d’india. Archivio Storico Cassina.

Nel 1949, quando cominciò a lavorarci insieme agli artigiani di Cassina, Ponti pensava all’arredo per tutti, e quindi a una seggiola che fosse “leggera e forte nello stesso tempo, di sagoma giusta, di prezzo basso”. Una “sedia cenerentola (…) verginella ed innocente” che all’inizio, nel 1952, chiamò solo Leggera. Come nella celebre favola, la protagonista andò a Palazzo – quello della Triennale di Milano – e lì incontrò il successo grazie alla sua semplicità. Spiega Ponti: “Nel parossismo inventivo di questo nostro tempo, nell’inquietudine creativa, nell’ansia di esprimersi anche attraverso la forma di un chiodino, ci si è allontanati tanto dalla spontaneità, dalla verità, dalla naturalezza e semplicità delle cose, che l’apparire di una cosa soltanto giusta, spontanea, vera, naturale e semplice si vede che sbalordisce ed è causa di successi assolutamente inaspettati”. Dopo essere entrata a Palazzo, Cenerentola non sarà più la stessa. Non cambierà carattere, ma si farà più bella e sofisticata. Ecco che le sue sezioni, prima circolari, diventano inconfondibilmente triangolari, spesse appena 18 millimetri.

699 Superleggera, design di Gio Ponti per Cassina, 1957.

Nel 1957 la Leggera diventa Super, giusto in tempo per il Boom. Ponti, grande comunicatore, sa che il design – ormai una realtà anche in Italia – ha bisogno di essere presentato in maniera efficace. Qui l’incantesimo lo fa Giorgio Casali, fotografo della rivista Domus, rendendo tangibile la leggerezza della sedia nel famoso scatto che ritrae un ragazzino mentre la tiene sollevata con un dito solo. Leggerezza potrebbe tuttavia corrispondere a fragilità, in contrasto con la solidità (e pesantezza, diremmo noi) dei mobili del passato. Niente paura: “Se andate dai Cassina”, scriveva Ponti nel 1952, “vi daranno spettacoli emozionanti di lanci di queste sedie che ricadono dopo voli vertiginosi, in alto ed in lungo, rimbalzando e non rompendosi mai (…). Entrare nella loro fabbrica è pericoloso perché le sedie volano continuamente in questi incredibili collaudi”. E così, anche il processo produttivo si trasforma in performance, narrazione, pubblicità. Geniale Ponti. Quei 1700 grammi di legno di frassino e canna d’India diventano un’icona.

699 Superleggera, design di Gio Ponti per Cassina, 1957.

Conoscendo l’opera dell’architetto milanese si aprono poi diversi livelli interpretativi che fanno entrare in risonanza il design con tutto il resto. Se è l’ergonomia che lo spinge a piegare lo schienale all’indietro, e se è la statica a far inclinare le gambe verso l’interno, non sfugge la perfetta corrispondenza tra queste deformazioni e la teoria pontiana del cristallo, in cui i profili rettilinei si fanno spigolosi per tendere a forme chiuse, diamantine. Da un punto di vista formale c’è somiglianza tra le linee spezzate della Superleggera e la pianta del Grattacielo Pirelli, della Villa Planchart di Caracas o dell’Istituto Italiano di Cultura a Stoccolma, tutte opere degli anni Cinquanta, tutte appuntite come la sediolina. Non si tratta però di formalismo (o forse sì, ma spiegato bene): “Creando la Superleggera”, spiegava Ponti, “ho seguito il processo perenne della tecnica, che va dal pesante al leggero: togliendo materia e peso inerti, identificando “al limite” la forma con la struttura, saggiamente e senza virtuosismi”.

699 Superleggera, design di Gio Ponti per Cassina, 1957.

La Superleggera ha stimolato molti designer. A lei si sono ispirate, per esempio, Laleggera di Riccardo Blumer (Alias, 1996), che pesa poco di più (2,3 kg), ma è impilabile, e la Superlight disegnata da Frank Gehry (Emeco, 2004), in alluminio. L’eco dell’originale si sente però da molte altre parti. Anche nella mostra-manifesto di Jasper Morrison e Naoto Fukasawa del 2006, intitolata Super Normal: un inno alla capacità di tenere insieme una normalità rassicurante e qualcosa di imprevisto, l’archetipo (la Chiavarina) e il suo superamento, tradizione e modernità. Guarda caso, Morrison ha disegnato qualche anno fa la Trattoria Chair (Magis, 2009), re-design della sedia popolare. Quest’anno la ex-Cenerentola ha celebrato 60 primavere – sarebbero di più contando le prime sperimentazioni, ma a una signora non si chiede l’età esatta –, e si è concessa un abito speciale. Cassina l’ha festeggiata con un modello in edizione limitata (60 esemplari): struttura rossa e un tessuto ricamato dall’artista olandese Bertjan Pot che gioca, ça va sans dire, sul tema del triangolo.

699 Superleggera, design di Gio Ponti per Cassina, 1957. Impilate. Courtesy: Archivio Cassina.

699 Superleggera, design di Gio Ponti per Cassina, 1957. Courtesy: Gio Ponti Archives. Foto: Giorgio Casali.

699 Superleggera, design di Gio Ponti per Cassina, 1957. Courtesy: Gio Ponti Archives.

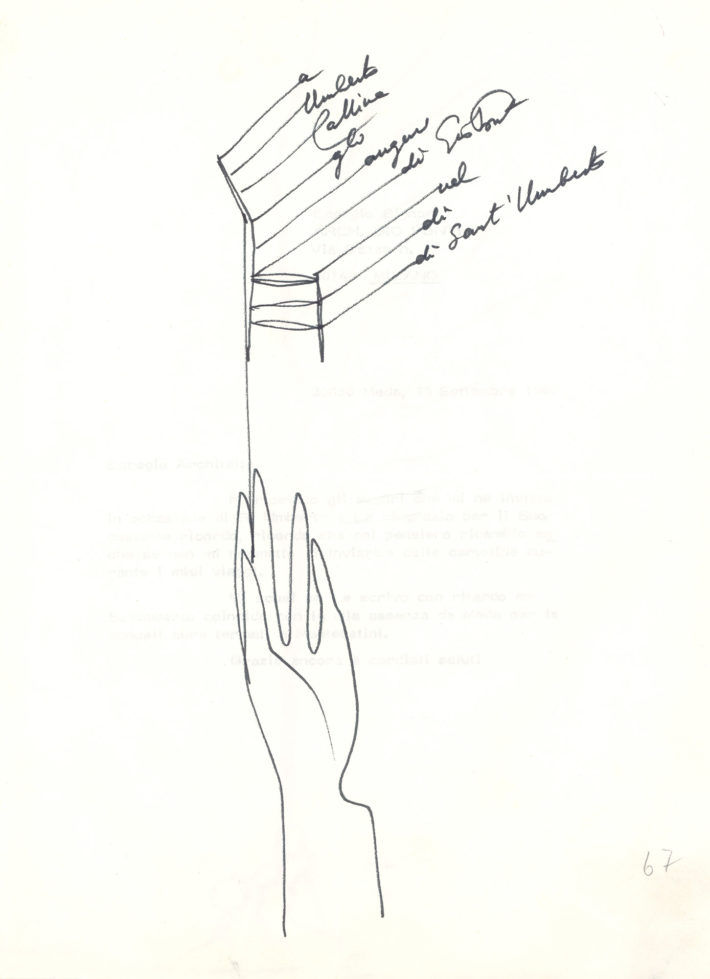

Questa lettera disegnata da Gio Ponti per Umberto Cassina in occasione di Sant’Umberto testimonia lo stretto rapporto di amicizia tra i due. Courtesy: Archivio Storico Cassina.

Edizione limitata della 699 Superleggera di Gio Ponti e Cassina con il tessuto Boxblocks di Bertjan Pot, 2017.

Edizione limitata della 699 Superleggera di Gio Ponti e Cassina con il tessuto Boxblocks di Bertjan Pot, 2017.

699 Superleggera, design di Gio Ponti per Cassina, 1957.

699 Superleggera, design di Gio Ponti per Cassina, 1957.