30 Settembre 2014

Negli ultimi anni, Katharina e Thomas li ho incontrati spesso – mostre, fiere, conferenze. Poi c’è stato un periodo in cui ci incrociavamo ovunque, anche per caso, in stazioni e aeroporti di città che non appartenevano né a me né a loro. Ci penso mentre mi avvicino al nostro prossimo appuntamento. Li osservo da fuori, oltre la porta di vetro del TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary) di Vienna: allora penso che mai, neanche per caso, neanche per poco, mi è capitato di vederli da soli, l’una senza l’altro e viceversa. Sarà un pensiero un po’ romantico, ma sotto i metri di pioggia che mi separano da loro mi soffermo sull’immagine di questi due giovani designer che sembrano incastrarsi perfettamente e produttivamente, sentimentalmente e lavorativamente, da un tempo così lungo (da quando avevano appena vent’anni) e in modo così raro. Katharina mi nota, il pensiero si spezza, peraltro lei non pare il tipo da grandi romanticherie. Abbiamo scelto di incontrarci qui anche perché vogliono mostrarmi gli interni del bar del TBA21, che hanno ridisegnato di recente. Finalmente un’intervista vera. Dopo anni di domande veloci e di incroci continui, mi restava una grande curiosità, e la voglia di approfondire il buon “fenomeno” di questa coppia.

Dove e come è iniziato tutto? Da quando siete così irrimediabilmente, felicemente, complementari?

Thomas: Voglio rispondere io (esordisce stranamente Thomas, che di rado è la voce del duo, nda): è stato a scuola, prima qui in Austria, studiando product design, poi alla Kingston University di Londra. Eravamo davvero giovani: 23 anni io, 22 Katharina. In particolare, è stato mettendoci a fare insieme un progetto, una cosa non particolarmente brillante per cui dovevamo fondere plastica di ogni tipo e inalare sostanze tossiche a iosa. Tornati assieme in Austria, abbiamo capito che avevamo voglia di studiare ancora e altrove, e per fortuna siamo stati entrambi accettati alla Design Academy di Eindhoven.

Katharina: Ci siamo accorti subito, forse inconsciamente, di essere complementari. Io non ero brava a fare le cose tecniche, quelle più noiose, come calcolare e disegnare con AutoCAD. Ero più portata a raccontare storie, a capire cos’era interessante e intrigante, quindi avevo bisogno di un soggetto come Thomas.

Thomas: Certamente, e io cercavo una persona come Katharina.

(Ridono, nda)

Katharina: La verità è che all’inizio ci siamo incoraggiati reciprocamente: i nostri primi progetti erano abbastanza deboli, entrambi avevamo bisogno di crescere. In coppia, era come se ci sostituissimo a un sistema scolastico che non ci dava soddisfazione.

Dunque, Katharina, come descriveresti il modo in cui Thomas approccia il progetto?

Thomas: Qualcosa di gentile e positivo sarebbe gradito…

Katharina: Scherzi a parte, le cose nel tempo sono molto cambiate e oggi è davvero difficile descrivere i nostri ruoli: è come se negli anni tutto si fosse mescolato. Se in generale si può dire che Thomas è più “tecnico”, orientato alla soluzione pratica e logica, oggi, nel momento in cui lui smette di esserlo, lo divento io. Viceversa, se io ho una spiccata vocazione critica e tendo a essere più “concettuale”, nel momento in cui smetto di criticare e di elucubrare, attacca lui. Forse ci siamo trasmessi le reciproche attitudini e siamo diventati bravi a invertire i ruoli.

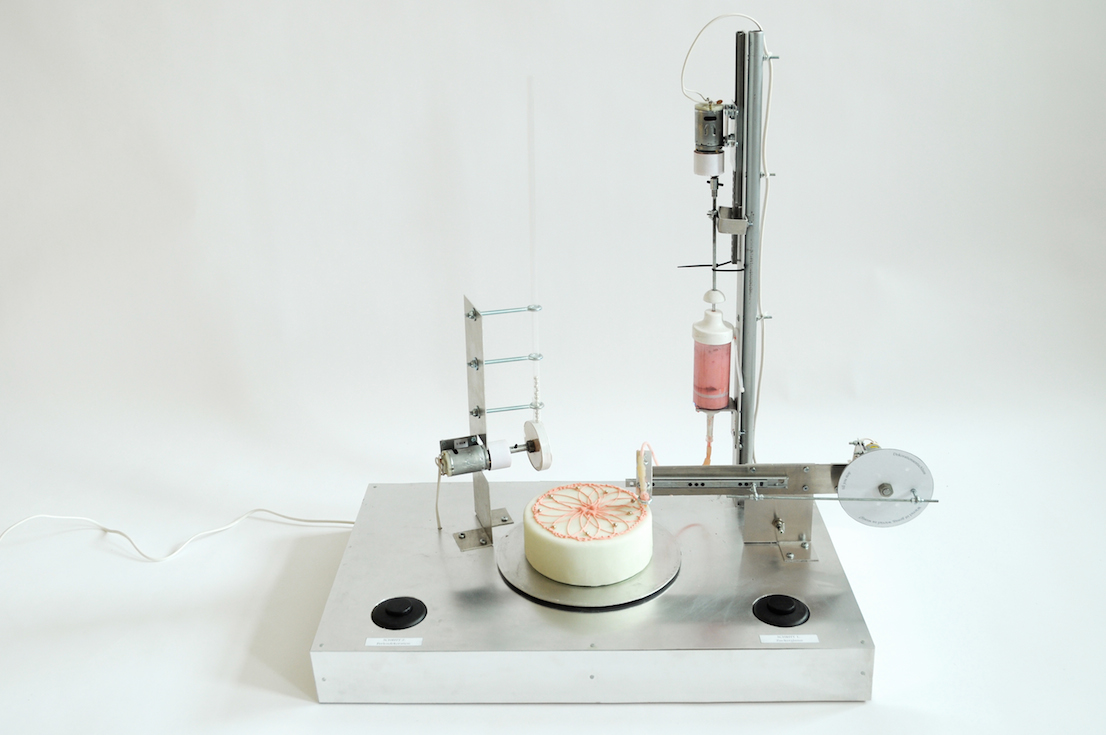

Till You Stop, design di Mischer’Traxler, 2010.

Vorrei indagare il percorso con cui arrivate all’oggetto, anche perché nei vostri lavori il processo è sempre piuttosto esibito. La storia dell’oggetto è in primo piano, a volte sembra più importante del risultato finale. Qual è il rapporto tra design e narrazione?

Katharina: Per noi non c’è l’uno senza l’altra. Da una parte, un oggetto che non abbia dietro e davanti una storia affascinante da raccontare non ci riguarda; dall’altra, non ci interessa un oggetto che non sia anche esteticamente valido, o per lo meno curioso – al di là delle sue potenzialità narrative. Ciò detto, noi partiamo sempre dalla storia.

Se il design, non solo il vostro, è sempre di più una questione di storytelling, come cambia la sua funzione?

Katharina: Raccontare la storia giusta è già una funzione piuttosto importante. Il design diventa attivatore di discussioni e riflessioni, si mette al centro di una conversazione, la stimola. Ci sono già troppi oggetti “muti”, non ce ne servono altri.

Che libri leggete?

Katharina: Beh, Thomas ha un libro gigante sul comodino, gli ho detto subito che non l’avrebbe mai letto, e infatti resta là intonso…

Thomas: Leggiamo di tutto, poco sul design in senso stretto, molto su tutto ciò che ha a che fare con il “documentario”: saggi su realtà particolari, ricerche sul campo, etc.

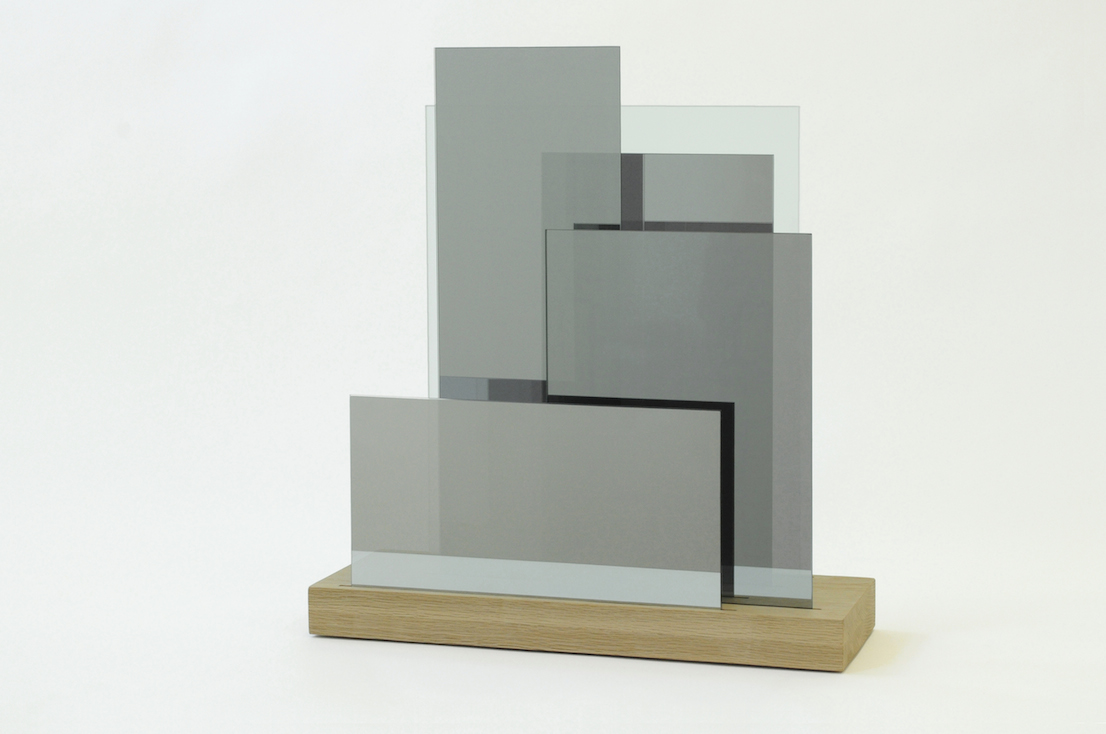

Vi siete mai interessati di prossemica, scienze del comportamento o psicologia? Ve lo chiedo perché se prendiamo progetti come Layered Me (in cui uno specchio frammenta l’immagine di chi si riflette) o It Takes More Than One (in cui la funzione specchiante di una superficie si attiva solo in presenza di almeno due persone), sembrerebbe di sì.

Katharina: Direi di no, non abbiamo mai letto o studiato nulla in proposito, mai approfondito queste discipline. Diciamo che se c’è qualche aspetto “filosofico” nei nostri lavori deriva dall’osservazione e dall’esperienza della realtà.

Alcuni vostri progetti, come Collective Works o Till You Stop-Cake Decoration, fanno pensare a una certa vostra insofferenza per gli osservatori passivi.

Katharina: Ci interessa che le persone interagiscano. Spesso facciamo in modo che i nostri oggetti reagiscano ai gesti, più o meno consapevoli, degli osservatori, ma non ci si deve sentire in obbligo di partecipare. C’è una storia, puoi scegliere di leggerla o meno. Se non lo fai, hai una conoscenza solo parziale dell’oggetto, ma non per questo ti vogliamo male.

Layered Me, design di Mischer’Traxler, 2012.

A proposito di storie e significati che si sovrappongono, Collective Works implica anche uno statement politico?

Katharina: Sì, ma forse adesso devi parlare un po’ tu Thomas, parlo sempre io.

Thomas: Andiamo, sei tu la speaker.

Katharina: Ancora una volta non si tratta di una dichiarazione troppo esplicita, ma di un tentativo di sollecitare una riflessione politica. Se le macchine vanno nella direzione di sostituirsi all’uomo, noi abbiamo costruito una macchina che si attiva solo in presenza di un gruppo di persone – semplici astanti che con la loro attenzione la rendono produttiva. L’altro aspetto singolare è che per mettere in moto la macchina queste persone non devono lavorare, ma semplicemente “stare”. Come vedi, non c’è una presa di posizione univoca, ma ce n’è abbastanza per stimolare una discussione in più direzioni.

Parlando di politica e di etica, molti sostengono, con una parola ormai usurata, che il vostro lavoro sia “sostenibile”. Vi riconoscete in quest’etichetta?

Katharina: I critici hanno iniziato a parlare di sostenibilità quando abbiamo realizzato il progetto The Idea of a Tree. È bastato veder spuntare due pannelli solari per definirci sostenibili. Non lo siamo, come nessuno può esserlo del tutto: la sostenibilità è un obiettivo cui si può tendere, ed è giusto farlo, ma è impossibile da realizzare pienamente. Gli esseri umani di per sé non sono sostenibili.

Dunque neppure il progetto aperto RealLimited, che lavora a partire dalla visualizzazione di dati sulle specie in via d’estinzione, ha un’anima green?

Katharina: In realtà, la finalità del progetto è un’altra: mettere in discussione l’idea di edizione limitata. Volevamo suscitare una riflessione sul perché il mercato ha la necessità di insistere sulle edizioni numerate, evidenziando quello che davvero è limitato in natura e facendo in qualche modo dell’ironia su chi invece fa prodotti limitati ad hoc. Un’altra nostra caratteristica ben esplicitata in questo progetto è che amiamo raccogliere dati (su una specie animale, ad esempio) da interpretare e tradurre in oggetti.

Sul vostro sito trovo quest’affermazione: “Part of their design process is to examine, experiment, analyse and reject. This critical view often questions and affects the relation between producer, object and owner”. Chi si candida a precisarmela?

Katharina: Adesso tocca davvero a Thomas.

Thomas: Può sembrare una di quelle frasi buttate lì a caso, e forse potevamo dire la stessa cosa in modo più semplice. Ma la sostanza è che molti dei nostri progetti, soprattutto quelli relazionali, fanno sì che chi acquisisce l’oggetto finisca per essere incluso nel processo, e in qualche modo contribuisca a crearlo. In altri lavori, questa interazione è meno evidente, ma essendo la storia dell’oggetto sempre in primo piano, l’acquirente è comunque chiamato in causa in modo esplicito: scegliere o non scegliere un oggetto significa scegliere o non scegliere il processo e il pensiero che lo ha prodotto.

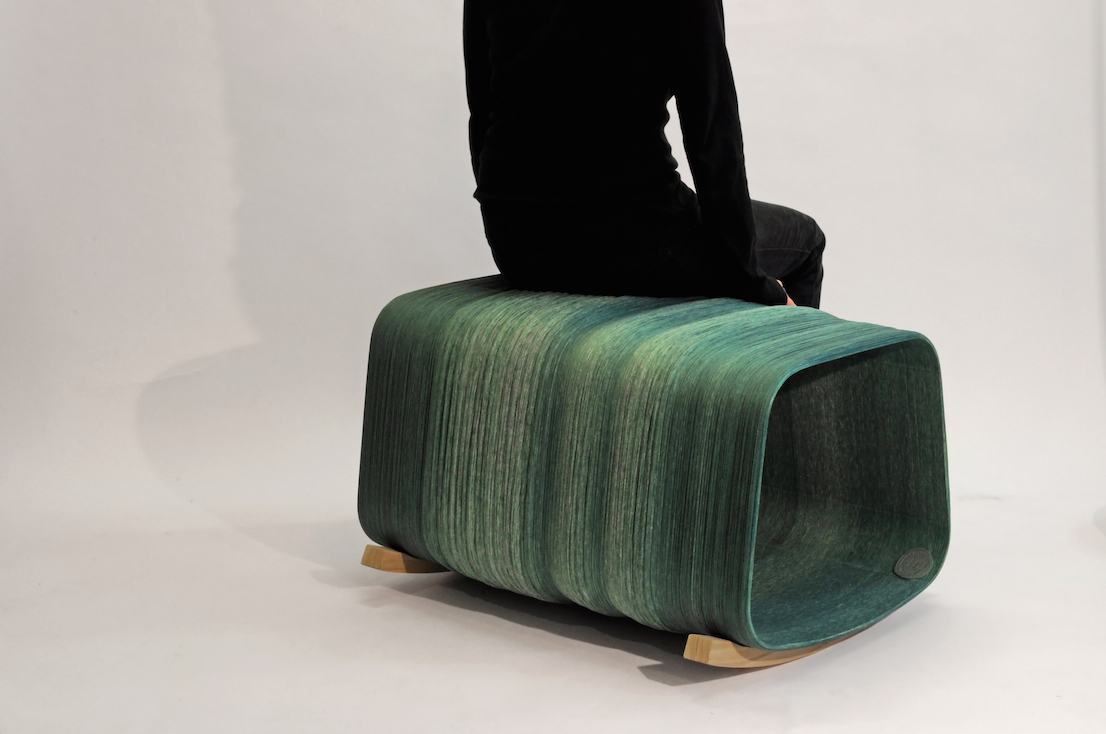

Collective Works, design di Mischer’Traxler, 2011.

Similarly Unique è il nome di una vostra recente installazione, ma potrebbe essere il titolo di molti dei vostri progetti, che sono, appunto, “similmente unici” .

Thomas: Diciamo che i nostri sono quasi sempre pezzi unici molto simili tra loro, perché realizziamo prevalentemente macchine che nel produrre oggetti includono il caso, la variabilità, qualcosa che il “sistema” registra fedelmente, ma non può controllare: come le condizioni climatiche di una determinata giornata (The Idea of a Tree), o la casualità che porta un certo numero di persone a raggrupparsi in un dato momento (Collective Works).

Katharina: E questo è divertente perché avvicina i nostri oggetti a ciò che cresce in natura, includendo un elemento di imprevedibilità. È un po’ come per gli alberi che, appunto, crescono simili, ma mai uguali. L’idea di “crescere” oggetti invece di produrli è intrigante. Significa generare sistemi aperti, che possono evolvere.

Costruire macchine per voi è centrale, ma quanto vi compete la parte tecnica? E quali sono, più in generale, le competenze che dovrebbe avere un designer oggi?

Thomas: Noi costruiamo tutto l’hardware e tutta la meccanica dei nostri progetti, però quando si tratta di programmare ricorriamo sempre a dei collaboratori. I designer oggi devono saper fare tutto: oggetti, video, foto, grafica, testi e altro ancora. Ma c’è una soglia su cui mi sembra saggio fermarsi.

Ancora, in generale, cosa insegnereste di quel che avete imparato? O meglio, cosa insegnate, visto che avete smesso da poco di studiare, ma siete già impegnati nella formazione di nuovi designer?

Thomas: Quello che vorremmo insegnare non è semplice da trasmettere. Ma ci proviamo, proviamo a capire come sono fatti i nostri studenti, e a fare in modo che siano loro a capire se stessi. Vorremmo che intuissero che tipo di designer sono, anche leggendo a ritroso le proprie azioni e i risultati che hanno prodotto. Il tutto è reso ancora più complesso dal fatto che non stiamo parlando di definizioni, ma piuttosto di propensioni, di attitudini.

E voi che tipo di designer siete?

Katharina: Noi per primi abbiamo combattuto per anni nel tentativo di trovarci un’etichetta, sai una di quelle auto-definizioni precise che puoi pubblicare sul sito per far capire a tutti chi sei e in cosa sei specializzato. Beh, non siamo mai riusciti a trovarla, ma se prima la cosa ci infastidiva, ci ossessionava quasi (perché pensavamo fosse utile anche commercialmente), oggi abbiamo fatto pace con la nostra natura un po’ “sfocata”: non siamo interior, non siamo interaction, non siamo neanche product designer. Ma le nostre propensioni e attitudini, le nostre capacità di fondo, ci sono sempre più chiare: sono loro a guidare il progetto. È un approccio più rilassato rispetto a quello delle etichette, è più analitico, libero e rispettoso del proprio linguaggio.

The Idea of a Tree, design di Mischer’Traxler, 2008.

Mischer’Traxler

It Takes More Than One, design di Mischer’Traxler, 2008.

Reversed Volumes, design di Mischer’Traxler per PCM, 2014.

Day by day, design di Mischer’Traxler per Nodus, 2014.

Similarly Unique, design di Mischer’Traxler, installazione, 2013.