13 Marzo 2015

Il lavoro di Maurizio Montalti sarebbe piaciuto a John Cage. I due hanno in comune la passione per i funghi, il libero pensiero e la capacità di osservare la realtà immaginandone le alternative. Cage nel 1959 sfruttò le sue competenze micologiche per diventare il campione di Lascia o Raddoppia di Mike Bongiorno. Montalti preferisce lavorare con i funghi per produrre oggetti (che, detta così, suona quasi più surreale della performance televisiva di Cage). Ingegnere gestionale di formazione, ma con una vocazione speculativa che ne fa un ibrido tra lo scienziato e l’artista, Montalti nel 2010 fonda ad Amsterdam Officina Corpuscoli, uno studio-laboratorio dove le provette convivono con le matite e i fogli da disegno. Lo scorso anno, nella mostra The Future of Plastic, curata da Marco Petroni per la Fondazione Plart di Napoli, ha esposto i risultati di un lavoro pluriennale in costante divenire. Si tratta di oggetti realizzati in un materiale generato da funghi che si nutrono di scarti organici e prodotti di sintesi. Una diversa modalità di creazione che sostituisce al paradigma industriale della produzione quello organico della coltivazione. Forse l’alba di un processo alternativo di ideazione di utensili per la nostra sopravvivenza quotidiana. Ma anche un percorso in cui, come sostiene Petroni, “il micelio diviene l’immagine emblematica dell’interconnessione tra sfere del sapere e nuove possibilità operative”. Abbiamo incontrato Maurizio Montalti per farci spiegare in cosa consiste questa ricerca e come si è sviluppata.

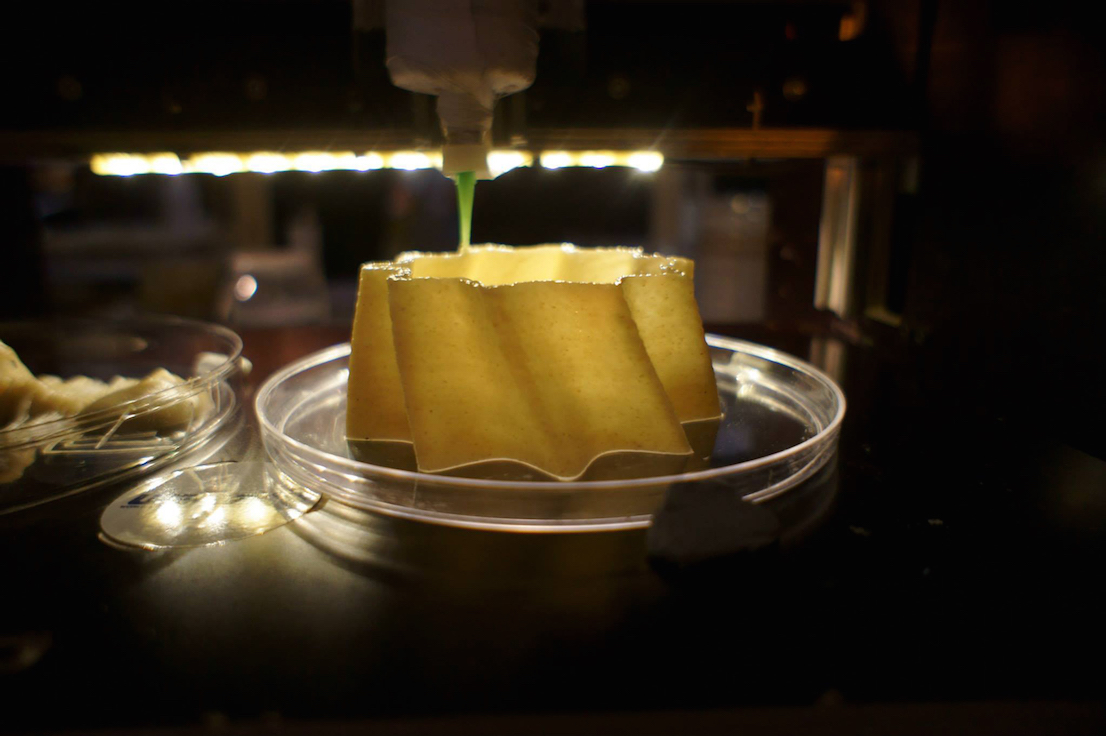

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, The Growing Lab, 2014.

Sei un ingegnere prestato al mondo del design. Come ti sei formato?

All’inizio avevo interessi di tipo artistico, quindi ero orientato verso il Dams o l’Accademia di Belle Arti. Poi, per una serie di circostanze personali, ho scelto di studiare ingegneria gestionale. Al contempo però sono riuscito a coltivare da autodidatta la mia passione per il progetto, studiando la storia del design e provando a realizzare alcune piccole cose.

Come nasce l’idea di trasferirti in Olanda?

All’inizio, più che un’idea era quasi un sogno. A 27 anni, da neolaureato sono andato a Londra dove mi sono trovato completamente spiazzato: con la mia formazione italiana, squisitamente teorica, non ero abituato ad affrontare l’aspetto operativo di certi lavori. Ho fatto tanti mestieri e nel frattempo ho avuto la possibilità di visitare diverse scuole di design del Nord Europa. Ricordo atmosfere cariche di tensione, ambienti fortemente caotici e contraddittori, ma estremamente elettrizzanti. Feci varie domande d’ammissione e fui accettato a Eindhoven e a Stoccolma, mentre contemporaneamente vincevo una borsa di studio per un master a Torino. A quel punto, scelsi di partire per l’Olanda.

E lì cos’hai trovato?

Una dimensione internazionale per me completamente nuova. Ma è stato indubbiamente un punto di forza: ho studiato in un gruppo aperto, molto collaborativo, che ha rappresentato da subito una famiglia. Ed è questo in fondo l’aspetto che più mi è rimasto, forse anche più degli insegnamenti: il senso del lavoro di gruppo, della condivisione di culture e attitudini differenti.

Da qui come sei arrivato ai funghi?

Mentre sceglievo una ricerca per la tesi, mi sono trovato a ragionare su un’esperienza che aveva segnato profondamente la mia vita personale, ovvero la morte di un mio caro. Mi resi conto di avere una visione molto personale della morte. Mi spiego: a livello culturale, soprattutto nel mondo occidentale, il defunto viene trattato come se fosse ancora vivo. Si nega la sua morte riempiendone il corpo di materiali chimici che ne bloccano la decomposizione, lo si veste come se dovesse andare a teatro, lo si trucca e lo si depone in casse curate nel minimo dettaglio, piene di materiali non deperibili. Allora ho cominciato a ragionare sul fatto che per me, al contrario, la morte è un passaggio naturale, la tappa di un ciclo che non dovrebbe essere interrotto introducendo nell’ambiente materiali non deteriorabili o sprecando energia e producendo diossina, come durante la cremazione. Secondo il mio modo di sentire, la persona non è necessariamente identificata con il corpo, quindi la morte del corpo, se accettata, rientra in un’ottica di ciclicità. Sono arrivato alla conclusione che se l’intero mondo naturale di cui noi siamo parte è in continuo divenire, forse ha un senso riflettere anche sulla decomposizione del corpo umano e sulla sua trasformazione. Il lavoro con i funghi non nasce quindi dalla volontà di utilizzare questi microrganismi, ma dalla necessità di analizzare i cicli di decomposizione dei materiali naturali.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, The Growing Lab, 2014.

Un tema decisamente anomalo per una tesi in design. Immagino che non sia stato facile fare approvare una ricerca che partiva da queste premesse.

Facile non lo è stato affatto, ma era comunque un progetto che mi permetteva di applicare la mia passione per la microbiologia al lavoro di tesi e quindi al design. La mia curiosità si è sempre indirizzata verso tutto ciò che è vivo, e i funghi sono stati i primi vettori di questo mio interesse, proprio perché sono i grandi agenti della trasformazione naturale, i riciclatori per eccellenza. Senza i funghi saremmo sommersi dalla spazzatura e da scarti non trasformati, mentre le foreste sarebbero una massa infinita di resti non rinnovabili. Inoltre, questi fantastici microorganismi non solo si nutrono di materiali organici morti, ma sono anche in grado di ridistribuirne le componenti per generare nuova vita.

Più che con i designer, avrai quindi dovuto dialogare con gli scienziati.

Approcciare il mondo scientifico è stato uno degli aspetti più complessi di questa ricerca, ho dovuto affinare il mio linguaggio in un ambito diverso dal mio. Sei anni fa parlare di trasversalità dei campi e delle conoscenze non era affatto scontato. Inizialmente ho bussato a tante porte e ho ricevuto tanti no, talvolta anche qualche insulto! Dopo essermi scontrato ripetutamente con quest’enorme diffidenza, ho incontrato il professor Han Wösten dell’Università di Utrecht che è rimasto affascinato dalle mie idee e mi ha praticamente dato carta bianca, aprendomi le porte del suo laboratorio. Per la prima volta ho potuto così utilizzare apparecchiature sofisticate, essere assistito da personale qualificato, e lavorare in ambienti sterili (condizione fondamentale nello studio delle monoculture di microorganismi).

E come sei riuscito a trasferire i risultati della sperimentazione alle materie plastiche?

Partendo da un articolo scientifico che presentava lo studio di un ricercatore americano sul Phanerochaete chrysosporium, un fungo in grado di attaccare e degradare i materiali plastici, anche quelli più tenaci e tossici come i policarbonati. Va considerato che per ragioni di budget i miei primi prototipi erano spesso realizzati in plastica. Ma questo generava una contraddizione. Il mio senso critico mi ha quindi portato a cercare una strada che evitasse di immettere nell’ambiente materiali e prodotti inutili.

Pensi che i designer abbiano delle responsabilità etiche?

Sì, penso sia fondamentale riconoscere la propria responsabilità e l’impatto che ne deriva. Il problema si pone soprattutto quando un designer lavora per un’industria ed è obbligato a sfornare molti progetti all’anno. In quel caso, il progettista è coinvolto all’interno di un meccanismo nel quale non ci si preoccupa più dell’intero ciclo vitale delle cose.

Alcune posizioni, seppur analiticamente ed eticamente corrette, sconfinano nell’utopia. Penso alle teorie sulla decrescita felice.

All’interno della società in cui viviamo certe posizioni risultano utopiche, hai ragione, ma questo non mi impedisce di perseguire certe idee. In tal senso, io sono un utopista. E anche un idealista. Non credo che ci si possa nascondere dietro al fatto che le responsabilità in fondo sono sempre di qualcun altro. Credo che il designer debba assumersi la responsabilità di evidenziare i limiti dell’industria e delle sue attuali modalità di produzione.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, The Growing Lab, 2014.

Quindi la tua ricerca è una sorta di denuncia dell’attuale paradigma.

Assolutamente sì: una denuncia del mondo dei progettisti e dell’industria. Penso che qualcosa stia cambiando. Tuttavia, c’è una grande resistenza ad accogliere pratiche che richiedono lunghi tempi di ricerca. Una ricerca come la mia invita l’industria ad accettare la sfida del cambiamento. È troppo comodo puntare esclusivamente sul risultato economico a breve termine. Soprattutto quando quest’ultimo viene considerato prioritario rispetto all’impatto sociale o ambientale.

Qual è il nuovo modello che proponi?

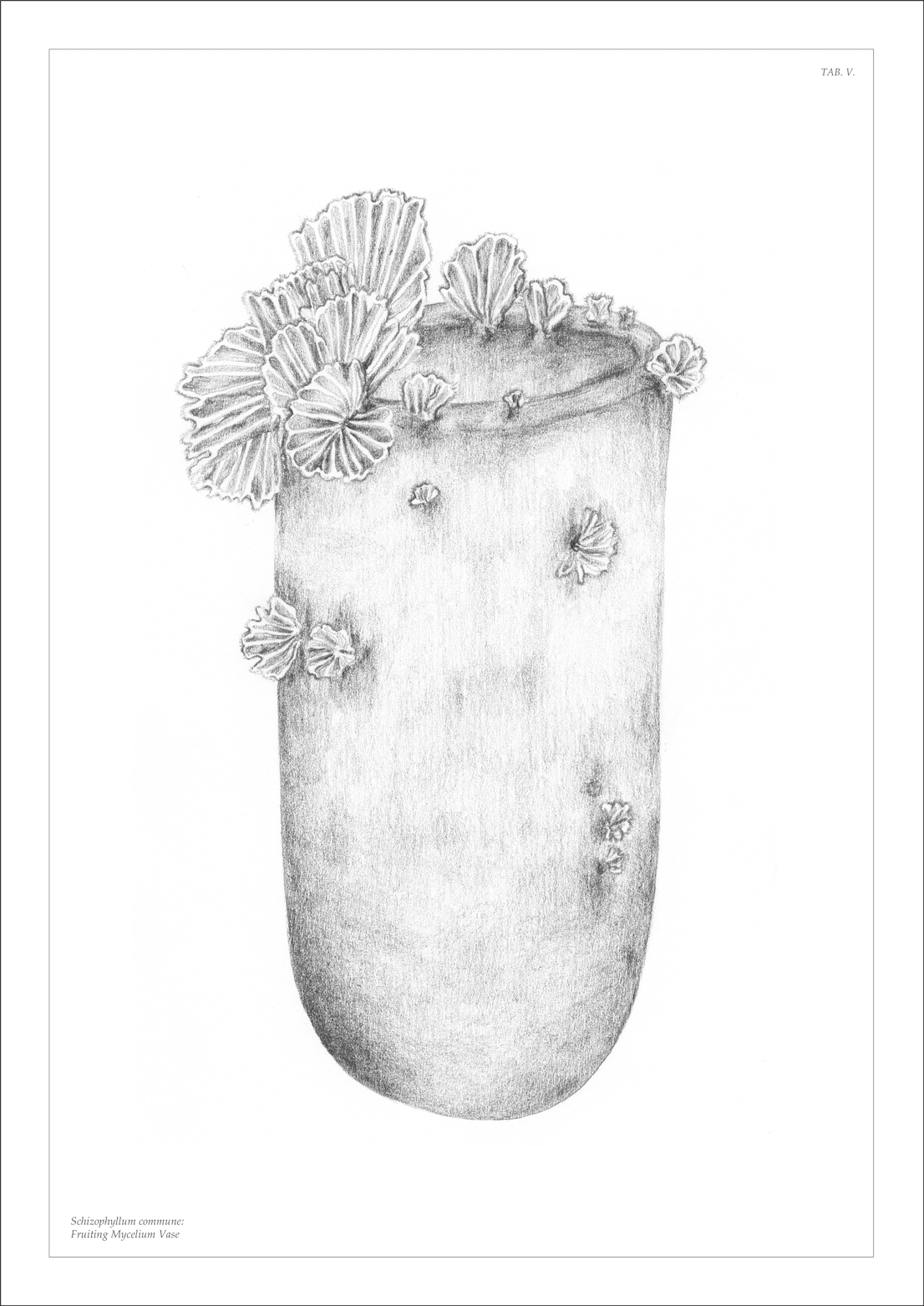

Si tratta di trasportare nel presente una pratica antica come quella agricola, attualizzandola e ampliandola. Ho avuto la possibilità di interagire con grandi aziende micologiche, al fine di creare oggetti per ora molto semplici come ciotole e vasi. Ma se guardi i numeri di queste aziende alimentari, ti rendi conto che il sistema è già pronto per un salto di scala. Con qualche semplice modifica di ordine strategico, lavorando non solo sulla costituzione di nuovi materiali, ma anche sulle loro caratteristiche, non è poi così difficile immaginare un nuovo sistema produttivo. In fondo, non è affatto così utopico.

Come funziona?

Una possibilità è quella di utilizzare il micelio del fungo, ovvero non la parte emersa, bensì il microrganismo, la radice sotterranea da cui tutto nasce. Questa rete di microfilamenti è il network intellettivo del fungo, che alcuni considerano addirittura il collante naturale del pianeta terra. Lo si è paragonato a una sorta di internet naturale, essendo un network estesissimo che distribuisce informazioni ed è capace di trovare nutrimenti in profondità. Il micelio può essere utilizzato come collante, in pratica come una resina, che mette insieme scarti di tipo agricolo o di altri processi produttivi, sia legati al mondo alimentare che a processi manifatturieri. In questa biomassa sono presenti gli zuccheri di cui si cibano i funghi, i quali sono saprofiti, ovvero si nutrono delle parti morte di un altro essere vivente. Per esempio, in natura i funghi si trovano sulle cortecce degli alberi e si nutrono di cellulosa, ma per raggiungere quest’ultima devono ridurre lo strato più superficiale di lignina, una sostanza difficilissima da biodegradare, la cui composizione è peraltro molto simile a quella di certe plastiche. È quindi possibile utilizzare tipi di substrato solido e organico ricchi di cellulosa, mescolandoli con le spore del fungo opportunamente trattate, in modo che il fungo cresca sul substrato e se ne nutra. Nel fare ciò, il fungo trasforma e converte il substrato in qualcosa di diverso.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, Continuous Bodies, The Ephemeral Icon, 2010.

Di qui il tuo progetto sulla sedia di plastica trasformata da materiale inorganico a prodotto organico. Quando si è trattato di creare le ciotole e i vasi presentati l’anno scorso al Plart, è stato il fungo stesso a generarne le forme?

No, ho lavorato con stampi di plastica, assistendo la crescita del fungo, come se fossi un coreografo e lui il ballerino.

Quindi per creare l’alternativa alla plastica devi usare la plastica?

Sembra un controsenso, ma è necessario servirsi della plastica già esistente per creare il processo alla base della trasformazione volumetrica. Il che ovviamente mette in evidenza come la sostenibilità, di cui tanti parlano come se fosse il Sacro Graal, in realtà non esiste.

In che senso?

La sostenibilità è un obiettivo a cui tendere, ma al momento non esistono aziende integralmente sostenibili. La sostenibilità è una sorta di grande strumento di marketing. Non siamo ancora stati in grado di concepire un processo produttivo perfettamente neutro in termini di impatto ambientale. Basti pensare che ogni attività produttiva utilizza materiali o macchinari che attualmente non possono essere costruiti in maniera sostenibile. Detto questo, le plastiche realizzate dai funghi hanno un impatto di gran lunga inferiore rispetto a quelle che usano sostanze fossili non rinnovabili.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, Bio-Logic, 2013.

Sembra la fase pionieristica di un nuovo mondo. Spiegaci come quest’alternativa potrebbe diventare praticabile nella realtà.

Il punto è colmare il divario esistente tra progettazione sperimentale, troppo spesso relegata in una nicchia, e fruizione da parte della collettività. Al momento sto esplorando la possibilità di trovare partner industriali, anche molto grandi, che però ovviamente richiedono di essere trattati con molta cautela dal momento che per loro il profitto viene prima dell’etica o del cambiamento culturale. Il passo successivo è immettere sul mercato un prodotto a larghissima diffusione: un prodotto quasi invisibile, che giunga all’individuo come effetto del proprio consumo. L’obiettivo è quello di utilizzare un progetto specifico per dimostrare che è possibile realizzare un modello solido e vantaggioso dal punto di vista economico oltre che per l’ambiente. Si tratta in sostanza di convincere produttori e consumatori sulla scorta di dati e fatti più che con una bella storia.

Immagino che due siano gli aspetti problematici agli occhi di un produttore-imprenditore: il fattore tempo, che in una coltivazione è lungo,e l’imprevedibilità. Come rispondi a queste due obiezioni?

La natura è per sua definizione imperfetta, ma in realtà tutto ciò che si basa sulla coltivazione in interno è assolutamente controllabile. I funghi si coltivano su substrati, in capannoni che riproducono condizioni ottimali di temperatura e umidità per la loro proliferazione. Ecco allora che conoscere in profondità i cicli naturali vuol dire poterli gestire. È così che la natura opportunamente “governata” può essere utilizzata – pratica peraltro molto antica in agricoltura.

Quindi coltivazione versus produzione, ovvero natura contro macchina. Ma la macchina rispetto alla natura elimina difetti e imprevisti assicurando, al contrario, perfezione e certezza. Insomma, che possibilità di controllo ha questo sistema?

In realtà, io continuo a prediligere l’imperfezione. Ma per trasporre questa ricerca a livello industriale il controllo è fondamentale. D’altra parte ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma per il quale è necessario riuscire ad analizzare e controllare i processi. I protocolli hanno tempi e modalità estremamente precisi, quindi basta metterli a regime per avere un ciclo produttivo continuo e garantito nel risultato.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, Continuous Bodies – Bodies of Change, 2010.

Sei partito da un discorso con venature spirituali ed etiche, ma ora mi viene naturale evocare Frankenstein. La natura ingabbiata a volte si ribella.

Rispondo con una domanda: esiste qualcosa che non vogliamo controllare o che non abbiamo cercato di controllare? Vivendo in Olanda, ho avuto modo di riflettere spesso su questi temi, perché la nascita stessa di quel Paese in particolare è legata al controllo sulla natura. In realtà, tendiamo sempre a controllare la natura, ma non riusciamo mai a farlo fino in fondo. È un dato storico. La sfida del controllo non è solo sui tempi e sui modi della coltivazione, ma anche sul fatto che il fungo si comporti come se fossero presenti degli stampi e finisca quindi per produrre forme specifiche. Una delle prospettive più interessanti è proprio questa: dare informazioni al fungo su come costituirsi e in che forma riprodursi.

Così diventa una specie di stampante 3D naturale dove tu, progettista, fornisci le informazioni in base alle quali si costituisce la forma.

Sì, l’unica differenza è la velocità di stampa. Ma se tutto venisse messo a ciclo non sarebbe più un problema. E poi anche i tempi evolvono: quando ho iniziato la mia sperimentazione impiegavo più o meno un mese per avere dei risultati; al momento una settimana può essere sufficiente e gli ultimi lavori sono cresciuti in circa quattro giorni. È una questione di comprensione del problema, di conoscenza reciproca (fra uomo e fungo) e di pratica.

E delle attuali stampanti 3D cosa pensi?

La stampa 3D è ancora una tecnologia contraddittoria: è assurdo creare repliche di oggetti reali che spesso risultano meno belle e meno efficienti rispetto agli originali. Detto questo, la stampa 3D è una tecnologia che ha un presente e avrà senz’altro un futuro. Il prossimo step riguarderà probabilmente l’uso di nuove materie prime per nuove applicazioni. Si pensi alla Canal House costruita ad Amsterdam da DUS Architects: la prova tangibile che è possibile stampare in grande scala a livello tridimensionale. Fantastico! Ma poi, a conti fatti, il risultato è piuttosto brutto da vedere e probabilmente poco piacevole da abitare. Da questo punto di vista, mi convince molto più il progetto WASP che utilizza la stampa 3D per realizzare case in argilla a costi ridotti. Mi sembra un modo più ragionevole di utilizzare la stessa tecnologia, sfruttando una risorsa naturale come l’argilla, largamente disponibile in paesi che hanno difficoltà a gestire un cantiere costruttivo.

E cosa pensi del fatto che così tutti potranno improvvisarsi designer?

Il fatto che venga democratizzato un mezzo di produzione credo sia assolutamente positivo. Tanto più che per molti generi di prodotto continueremo ad avvalerci di competenze tecniche specifiche: non è vero che tutti potranno produrre tutto.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, Bio-Logic, 2013.

Maurizio Montalti

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, System Synthetics, 2011.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, Bio-Logic, 2013.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, The Growing Lab, 2014.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, The Growing Lab, 2014.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, The Growing Lab, 2014.

Officina Corpuscoli – Maurizio Montalti, Log, 2007.