20 Giugno 2014

Nel panorama del design italiano, le aziende specializzate in illuminazione si distinguono da sempre per la qualità dei prodotti e un successo commerciale che va ben oltre i confini nazionali. Tra queste, Foscarini ha una storia relativamente recente, ma si è subito conquistata un posto importante sia sul piano della varietà del catalogo, sia su quello del rapporto con i progettisti (sempre di valore) e della filosofia di prodotto (estremamente originale e contemporanea). Abbiamo incontrato Alessandro Vecchiato, che insieme a Carlo Urbinati tiene le redini dell’azienda dal 1988, per comprendere quali siano le ragioni e le caratteristiche di una storia tanto speciale.

Produrre luce vuol dire molto concretamente illuminare, ma anche in senso più lato emozionare. Non a caso una delle formule ricorrenti della vostra comunicazione è: “Il primo materiale su cui lavoriamo è l’emozione”. Qual è la vostra idea di luce?

Per noi la luce è emozione. Vendiamo luce, il che vuol dire illuminare nel modo giusto, e trasmettere emozioni a chi si trova in un certo ambiente. I nostri oggetti sono ben costruiti già da spenti, ma devono essere ancora più interessanti, belli ed emotivi da accesi, valorizzando l’ambiente che illuminano. Puoi avere una bellissima cucina, ma una lampada sbagliata è in grado di rovinartela completamente. Per questo noi lavoriamo sull’esterno, sul “vestito” visibile anche a luci spente, ma puntiamo ad amplificarne l’effetto attraverso la luce. Fare in modo che la lampadina (il led o altra sorgente) non abbagli, che si creino ombre belle e non elementi di disturbo: questo è il nostro obiettivo. Lo raggiungiamo quando uno vede una nostra lampada e dice: che bella lampada! Poi l’accende ed esclama: che bell’effetto!

Due mesi fa si è chiuso il Salone del Mobile. Per voi cosa rappresenta?

Euroluce resta la massima manifestazione del settore e ha cadenza biennale. Quest’anno, pur non essendo l’anno di Euroluce, abbiamo presentato la versione definitiva dei progetti che avevamo anticipato lo scorso anno: una lampada di Ferruccio Laviani (Tuareg), una di Jean Marie Massaud (Lightwing) e una di Ludovica e Roberto Palomba (Rituals), che sta avendo un ottimo riscontro. Poi abbiamo lanciato una novità assoluta: una lampada a sospensione led di Vicente Garcia Jimenez e Cinzia Cumini (Spokes), molto particolare, dove la fonte luminosa è molto ben nascosta e la lampada è ispirata ai raggi delle biciclette, con un filo al contempo luminoso e trasparente che viene replicato un’ottantina di volte.

Tuareg, design di Ferruccio Laviani per Foscarini, 2014.

Cosa pensa della ricerca di novità a tutti i costi che accompagna queste manifestazioni? La moltiplicazione delle fiere impone una quantità di presentazioni non sempre compatibile con i tempi di gestazione di un progetto.

È innegabile, esiste un’ansia di presentazione di novità che magari poi nemmeno vanno in produzione. Ma noi di Foscarini seguiamo un’altra strada: quando c’è Euroluce cerchiamo di rivolgerci a un pubblico internazionale, e lo facciamo proponendo una gamma di novità che copre i due anni successivi. Ma quando non c’è Euroluce, ci limitiamo perlopiù a presentare le conferme produttive di quanto annunciato l’anno precedente.

Quanto dura il ciclo medio di un progetto, dal concept al prodotto?

Non meno di un anno, ma anche due, dipende dal progetto. Questo perché non facciamo moda, non lavoriamo sul cambio di stagione. Il prodotto di design non è un vestito o un maglione che può essere cambiato ogni sei mesi. La lampada è un oggetto che in media viene acquistato due o tre volte nell’arco di una vita, mentre un maglione si cambia ogni anno. È inevitabile quindi lavorare in quest’ottica: il successo di un nostro prodotto si misura anche dalla sua durata.

Foscarini si rivolge a un pubblico internazionale. Nella vostra proposta tenete conto delle diversità geografiche di gusti e mercati o puntate tutto sulla versatilità, anche a costo di modificare un modo di produrre tipicamente italiano?

La globalizzazione dei mercati tende a far sparire i particolarismi geografici. Ma noi vogliamo e dobbiamo vendere design italiano. Questo vuol dire fare un prodotto che sia un concentrato di tutte le nostre capacità e abilità: dalla manifattura alla bellezza del segno. In questo noi italiani siamo ancora i più bravi, anche se stiamo perdendo terreno.

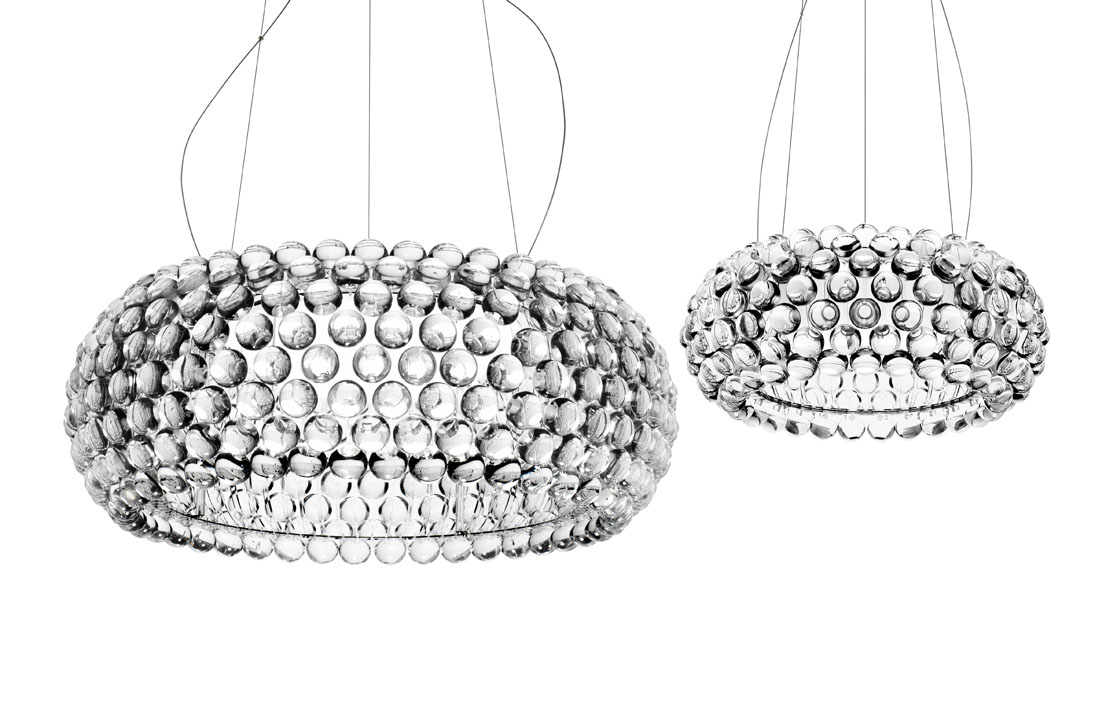

Ho notato che i designer che lavorano con voi affermano spesso di aver tratto ispirazione da un singolo oggetto per le loro lampade: la canna da pesca per Twiggy di Marc Sadler, un braccialetto per Caboche di Patricia Urquiola – per fare solo due esempi. È un caso?

I nostri cataloghi sono frutto della collaborazione con trenta, quaranta designer, e ovviamente ognuno ha il suo modo di lavorare. C’è chi s’ispira più a un oggetto, chi più a un materiale, chi si concentra sulla tensione luminosa che vuole ottenere. Spesso però ci rendiamo conto che l’ispirazione nasce da un elemento preesistente, e questo anche perché, molto semplicemente, è sempre più difficile inventarsi qualcosa di davvero inedito. Più il mercato si allarga e aumenta l’offerta, più si complica la ricerca della novità assoluta. Non siamo più negli anni Sessanta, quando il design si apriva per la prima volta ai bisogni. Oggi lavoriamo in una condizione di mercato assolutamente satura. Per questo molti designer si ispirano a oggetti comuni che la loro fantasia e bravura sa trasformare in lampade di successo.

Caboche, design di Patricia Urquiola e Eliana Gerotto per Foscarini, 2005.

In che modo stabilite una relazione con i designer: vi proponete a loro con un brief o accogliete da loro un’idea che poi sviluppate insieme?

Di solito le prime collaborazioni nascono da concept proposti dai designer. Quando poi ci si conosce e si mettono a fuoco le caratteristiche del singolo progettista, capita invece che siamo noi a proporre un preciso brief da sviluppare.

Come diceva, avete un parco autori molto ampio: la loro selezione e quella dei progetti da affrontare segue un criterio specifico?

Analizziamo costantemente i nostri cataloghi per capire gli elementi da sviluppare ulteriormente. In concreto, ciò significa che sappiamo qual è la lampada che non abbiamo o quella che sta ultimando il suo ciclo vitale e va rimpiazzata con nuova tecnologia e nuovi materiali. Siamo portati a individuare prima il prodotto e poi l’autore, non viceversa. Tra un prodotto disegnato da una grande firma e quello ideato da un emergente, il nostro criterio è comunque quello di scegliere il buon progetto, non l’autore. Lo scegliamo se ha caratteristiche valide per Foscarini e va a coprire determinate lacune della nostra offerta.

Infatti avete un catalogo molto variegato, che non a caso definite caleidoscopico. Questa vocazione alla pluralità, nasce forse dal fatto che in origine Foscarini non aveva una propria fornace, quindi si è messa da subito in condivisione, intessendo relazioni plurali?

In realtà coltiviamo la libertà di utilizzare materiali diversi, e adatti di volta in volta a realizzare quella lampada particolare. Questa flessibilità ci permette di spaziare molto e di avere prodotti anche molto diversi tra di loro, ma uniti dall’obiettivo comune di creare emozione senza pregiudicare funzione e innovazione.

Siete in un territorio che vive di artigianato, base comune di molto design italiano: quest’aspetto si fa sentire anche in un’azienda serializzata come la vostra?

Certamente, anche perché nessuna azienda italiana fa numeri da milioni di pezzi. Io direi che il nostro è un mondo di artigiani evoluti. Fare il vetro soffiato, o trattare il metallo come nel caso di Twiggy, richiede artigiani evoluti. Dietro le nostre lampade ci sono abilità manuali, uomini che sanno lavorare con le mani, non macchine. Questo è un elemento molto importante per il design italiano, su cui occorre insistere proprio in un momento come quello attuale in cui il saper fare con le mani sembra una prerogativa in via di estinzione.

Twiggy, design di Marc Sadler per Foscarini, 2006.

Lei è entrato in Foscarini come progettista e poi ne ha assunto la guida. Fare una lampada e fare impresa sono due varianti dello stesso progetto?

Tutta la vita è un progetto. Non basta creare il prodotto, bisogna capire quanto investire in un catalogo, in una presentazione, in un allestimento. Questo vuol dire avere un’idea, fare ricerca su come realizzarla e poi tradurla in un’impresa concreta.

Anche sponsorizzare è fare impresa in maniera diversa. Lo state dimostrando con la rivista Inventario, da poco premiata con il Compasso d’Oro, o con la sponsorizzazione della Biennale di Architettura. In questo mi sembra che seguiate una modalità “olivettiana” che punta sulla cultura del progetto più che sull’esibizione del brand.

È il nostro carattere. Ma è anche una scelta, perché siamo convinti che la cultura sia l’ambiente naturale per i progettisti, che sono il nostro riferimento sia per il progetto in sé sia per il mercato. Pensiamo che la cultura faccia capire i nostri prodotti. Perché noi siamo un’azienda di prodotto: Urbinati e io nasciamo come progettisti all’interno dell’azienda, non siamo dei partner commerciali che si sono inventati un marchio. L’attenzione al progetto e al prodotto è il nostro modo di lavorare, il nostro dna.

Per concludere: qual è il prodotto che vorrebbe fare, e quello che non avrebbe mai voluto fare o che non farebbe mai.

Il prodotto che vorrei fare è il prossimo. Ogni nuova ricerca è una sfida alla quale guardare con entusiasmo. Il prodotto che non avrei mai voluto fare non esiste, perché le nostre sono sempre scelte ben precise. Quando presentiamo un prodotto, anzi un prototipo, sappiamo che andrà in catalogo e l’abbiamo scelto per questo motivo con convinzione. Molte aziende presentano le cosiddette novità, ne valutano il ritorno da parte del pubblico e poi decidono se metterle in produzione. Non è il nostro caso: se scegliamo di realizzare un oggetto è perché ne siamo convinti al 100%, ben prima di registrarne il riscontro.

Spokes, design di Vicente Garcia Jimenez e Cinzia Cumini per Foscarini, 2014.

Carlo Urbinati e Alessandro Vecchiato

Lightwing, design di Jean Marie Massaud per Foscarini, 2014.

Rituals, design di Ludovica e Roberto Palomba per Foscarini, 2013.