29 Gennaio 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Maurizio Cattelan.

Klat #02, primavera 2010.

Domenica 28 giugno 2009. Pochi giorni dopo avere iniziato questa intervista, che si è poi sviluppata come una conversazione intermittente, ricevo dall’indirizzo di posta di Maurizio Cattelan un comunicato stampa che pubblicizza l’inaugurazione, per quello stesso giorno, a New York, di una improbabile retrospettiva postuma, intitolata Maurizio Cattelan is Dead: Life and Work, 1960-2009. Senza pensarci molto, rispondo con cinica spontaneità digitando un AMEN a caratteri cubitali. Ma come faccio ora a intervistare un morto? Poi comincio a meditare sul tragico fato che nel giro di tre giorni aveva portato via – fatte le debite proporzioni – due icone culturali pop del XX secolo. Dopo Jackson anche Cattelan. Come farà il mondo a sopravvivere? La coincidenza più inquietante è che qualche giorno prima, durante la prima delle nostre chiacchierate, tra le sue frasi spezzate e titubanti, come se volesse sempre accuratamente evitare espressioni che suonino minimamente presuntuose, incrinando il low-profile che lo caratterizza, aveva detto: «Siamo solo polvere che cammina». Abbiamo riso insieme di questa frase macabra. Una reazione simile a quella che spesso le opere di Maurizio provocano: ti fanno (sor)ridere come una battuta fulminante e ben riuscita, ma poi ti accorgi che ti lasciano uno strano senso di malinconia addosso. Mia madre, per quello che lo conosce, ama il lavoro di Cattelan, in particolare il suo alter-ego infantile che se ne va in giro sul suo triciclo telecomandato (Charlie, 2003), perché, come dice lei con concisione (a)critica, «mi fa ridere, ma mi fa anche venire il magone».

Maurizio Cattelan, 2010. Photo: Pierpaolo Ferrari

Ripresami dalle lugubri divagazioni sulla tua prematura scomparsa e appurato con sollievo che sei vivo e vegeto, vorrei prima di tutto condividere con te la mia sorpresa nell’apprendere che hai cinquant’anni: 1960-2009! Ovviamente, sapevo che eri nato nel 1960, ma leggere le due date così, una accanto all’altra, rende il tuo mezzo secolo di vita una considerevole fetta di tempo e di esperienza.

Sono venti anni che faccio questo lavoro e quando ci penso mi fa impressione, perché non ero mai riuscito a tenermi un lavoro se non per un breve periodo. L’arte mi ha salvato. Non nel senso che mi ha dato benessere o sicurezza, ma proprio nel senso che mi ha salvato dalla strada. Altrimenti sarei finito in prigione. O sarei morto.

È interessante quello che dici: nella società “normale” tu eri un emarginato, un perdente, mentre nell’ambiente artistico sei diventato un protagonista assoluto. Questo evidenzia come i due ambiti siano governati da dinamiche e regole diverse…

Ho avuto culo (ride, nda). In realtà, nel mondo dell’arte ti scrivi le tue regole. Io l’ho fatto e le ho seguite. Sarebbe estremamente presuntuoso dire che quello che facciamo incide sulla vita della gente, sulla società. Però l’arte salva chi la fa.

Affascinante questa idea dell’arte come strumento salvifico, se non per la società, almeno per l’artista. Vorrei approfondire questo argomento. Innanzitutto, però, ripercorriamo le tue origini da outsider, prima del riscatto artistico. Recentemente, in televisione ho visto una trasmissione sul terrorismo a Padova alla fine degli anni Settanta e i conti tornano: non potrebbe essere stato proprio quello il destino cui alludevi, che ti avrebbe portato al fresco, o sottoterra, e a cui sei scampato grazie all’arte?

Nella lotta per l’indipendenza sono uscito di casa molto presto, a diciotto anni. Ma l’avevo già deciso a quattordici. Era il 1978, non ero lontano da certi ambienti, ma io avevo il mio progetto da compiere: cambiare il mondo mi sembrava una cosa smisurata. Prima dovevo cercare di cambiare la mia situazione. Inoltre, non potevo rischiare: se le cose fossero andate male sarei dovuto tornare a casa. Sarebbe stata una sconfitta enorme per me. La mia lotta per l’indipendenza significava conquistare autonomia, liberarsi dalle discussioni in famiglia su ogni decisione. Ricordo precisamente il giorno del mio diciottesimo compleanno: avevo due borse di plastica in mano. Mia madre mi chiese: «Dove stai andando?». E io: «Fuori di casa». «Ma fuori di casa dove?». «Non ti interessa. Vado via. Ciao». «Ma dai, non fare lo stupido, non va via nessuno con le borse di plastica». Ma io avevo solo le mutande e i calzini da portarmi via…

Maurizio Cattelan, Untitled, 2007. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

E non sei più tornato?

No. Mia madre all’inizio l’ha presa malissimo, come un rifiuto nei suoi confronti. Mio padre, invece, non ha fatto una piega. Uno in meno da sfamare!

Una volta uscito di casa cosa è successo?

Ho continuato a studiare. Ma non potevo farlo di giorno, perché dovevo lavorare per mantenermi. Per tre anni ho lavorato otto ore al giorno e andavo a scuola di sera. Il mio primo lavoro è stato da apprendista contabile, poi ho pulito le scale. Ma c’era una logica in questo percorso: avevo capito che lavorare otto ore al giorno era tempo sprecato. Il mio obiettivo era arrivare a zero ore alla settimana, cioè non lavorare e avere comunque un reddito. Prima, però, dovevo disintossicarmi non tanto dal lavoro, quanto dalla (poca) educazione che avevo ricevuto. Arrivavo da una famiglia operaia tradizionale, cattolica, che ti dice: «se non lavori non mangi». Si respirava un’aria punitiva in casa. Da quando avevo dodici anni, ho trascorso tutte le mie estati lavorando. Sono rimasto a Padova fino a quando ho deciso di mollare tutti i lavori. Ci ho messo sette anni per liberarmi dal lavoro e gli ultimi sei mesi sono stato in malattia. Lavoravo all’obitorio. Mi sono licenziato nel 1984 e ho passato un altro anno a Padova, per poi spostarmi in una dimensione ancora più piccola, a Forlì, dove sono rimasto cinque anni.

Come mai Forlì?

Donne… lì è stato interessante, perché mi sono trovato con tutta la giornata libera. Non lavoravo. Era sopravvivere.

In che modo?

Ti industri. Fai un po’ di tutto. Quando la tua vita costa quasi zero, non hai grosse necessità. Vivevo di cose che avevo messo da parte e che avevo fatto fruttare. Avevo sempre lavorato con l’idea che se a un certo punto avessi smesso, dovevo anche essere capace di mantenermi. Allora avevo a disposizione tutto il tempo che volevo e questo è un privilegio che non puoi comprare.

Torneresti a quei tempi?

Ai giorni di Forlì tornerei: erano molto belli per la dimensione di continua scoperta che li caratterizzava.

Non tornerei a quelli di Padova invece!

Quando ti sei trasferito da Forlì a Milano?

In realtà, facevo già avanti indietro Forlì/Milano, perché andavo a vendere quelle cose che avevo iniziato a fare e che non sapevo cosa fossero. Mi ero detto: qualsiasi cosa decida di fare deve essere venduta. Anche quando ho iniziato a lavorare con le gallerie, avevo deciso che se entro tre anni non avesse prodotto benessere avrei cambiato piano. Il mio incubo era quello di finire a fare una brutta copia della mia famiglia. E comunque, non potevo trovarmi in una situazione in cui sei completamente rovinato e devi chiedere l’aiuto di qualcuno. Non avevo una rete di protezione su cui contare. Gli amici di Padova non li vedevo più e nemmeno quelli di Forli. In genere, quando mi muovevo da una città e da un ambiente cambiavo anche frequentazioni.

Maurizio Cattelan, Untitled, 2008. Photo: Zeno Zotti. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Cosa erano le “cose” che allora non sapevi cosa fossero?

Oggetti funzionali, pezzi unici. Ne facevo uno ogni tanto, giusto per andare avanti. Avevo preso le pagine gialle e mi ero tirato giù tutti gli indirizzi delle riviste specializzate, così ho fatto il giro delle redazioni con le foto di queste cose e… sono stato abbastanza fortunato. È vero che le ho girate tutte, ma tutte mi pubblicavano. Tutte. A un certo punto, però, quando mi hanno chiesto di fare delle cose più consistenti, ho capito che non era quello che mi interessava. La mia testa era altrove.

Dove? Nell’arte?

Sì, era sempre lì. Andavo a vedere le mostre. In verità, c’è stato un anno, un anno e mezzo, in cui collaboravo con Dilmos, e parallelamente avevo fatto una sorta di cataloghino – di questo devo dare il merito alla ragazza che frequentavo allora – con le cose che venivano prodotte nel laboratorio di Forlì, che non era chiaro cosa fossero, per cui potevano essere oggetti funzionali, ma anche disegni e foto. Un po’ di tutto. Non so perché, ma già allora volevo andare a New York e così ho spedito mille di questi cataloghi a un sacco di gallerie newyorkesi, e siccome me ne erano avanzati una decina mi son detto: beh, spediamone qualcuno anche in Italia. Su mille hanno risposto in quattro e una mi ha offerto di partecipare a una collettiva, nel 1989. Era la galleria Neon di Bologna. Poi mi hanno offerto una personale in cui esporre sempre i miei oggetti, ma a me non piacevano più: volevo fare altro, anche se ancora non sapevo cosa, e allora sono entrato in crisi e ho messo fuori dalla galleria il cartello con scritto “Torno subito” (Senza titolo, 1989). Sia gli oggetti sia i lavori che ho fatto nei successivi quattro/cinque anni, si sono sviluppati in una maniera non molto ortodossa. Io imparavo facendo e guardando cosa facevano gli altri. Non avevo idea di cosa fosse un artista, né di come funzionasse una galleria.

Ma allora da dove arrivava questa attrazione per un ambiente che nemmeno conoscevi, ma in cui eri così determinato a entrare? Non certo dal tuo background familiare…

…ma neanche dagli amici, non lo so. Non ne ho idea. A Forlì, conoscevo un gruppo di artisti: quello che facevano era molto accademico, per cui non erano un modello per me e io non ero una minaccia per loro, visto che non sapevo fare niente. La loro vita non era tanto diversa dalla mia, ma avevano stile, c’era qualcosa che mi attraeva, come con una donna: non puoi dire che ti piace per il naso o la bocca, è tutto l’insieme. Era una cosa che mi eccitava.

Quindi ci hai provato. Ma quando hai capito di avercela fatta davvero?

Non so cosa significhi “farcela”. Diciamo però che il Papa (La nona ora, 1999) è stato il momento di passaggio, quando mi sono sentito finalmente parte del sistema. Prima mi dicevo: finché non se ne accorgono, andiamo avanti (ride, nda).

Maurizio Cattelan, La Nona Ora, 1999. Photo: Attilio Maranzano. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Sei stato molto determinato…

Non avevo altra scelta. Sono andato avanti in maniera empirica.

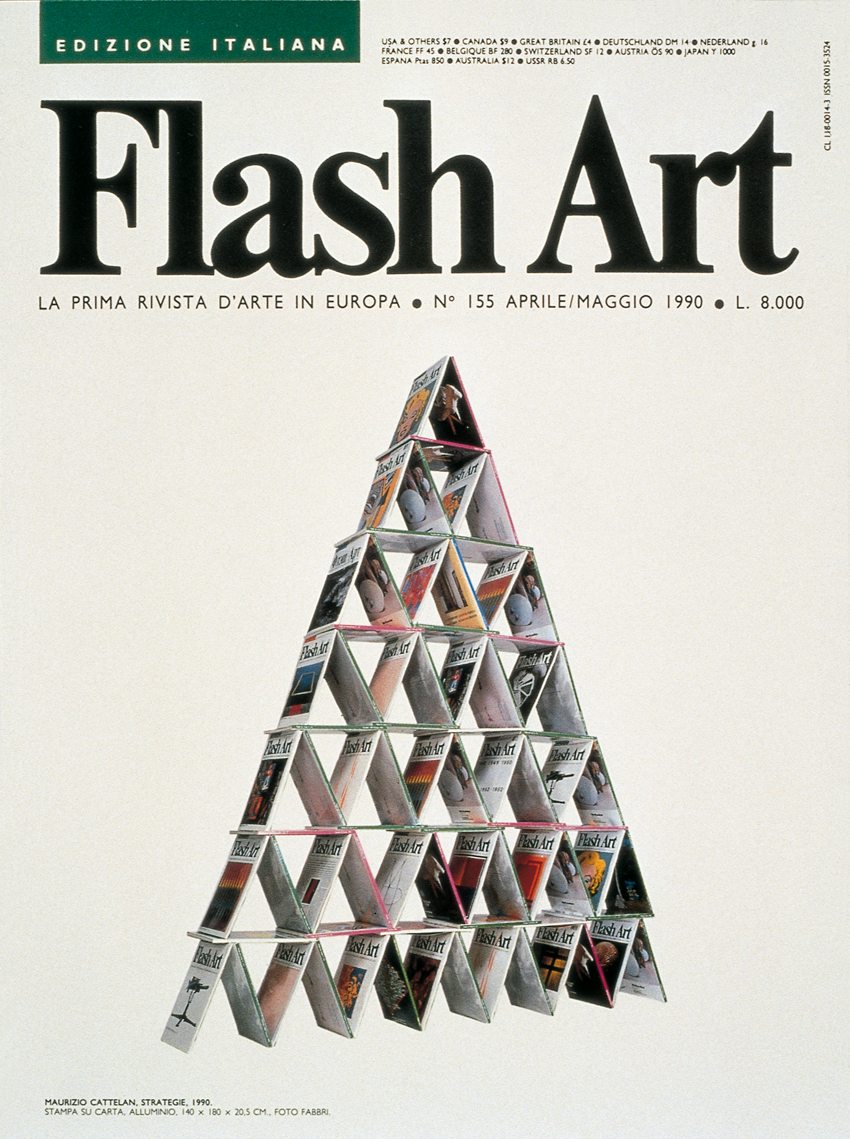

Mi stai dicendo che non avevi una strategia? Però ti sei fatto persino la tua copertina su Flash Art…

Ragionavo sulle regole del sistema dell’arte ed era chiaro che non mi avrebbero dato una copertina, per cui tanto valeva che me la facessi io. Così mi sono auto-legittimato. Sono andato dallo stampatore di Giancarlo (Politi). Ho comprato mille copie ancora da rilegare… o non ricordo se le ho comprate dalla redazione. Insomma, a Ravenna mi sono fatto stampare la mia copertina (Strategie, 1990). Ho presentato le riviste in tre gallerie, perché bisognava farle vedere in più punti: Studio Oggetto a Milano, lo Studio Leonardi di Genova e la Neon di Bologna. Ho comprato la pubblicità non ricordo dove, ma il progetto era molto strutturato.

E Politi?

Non credo se ne sia accorto. La cosa è passata inosservata. Ma subito dopo la copertina ho fatto la squadra di calcio immigrati (AC fornitore sud, 1991). Ho pensato quale fosse la cosa più popolare in Italia e ho utilizzato il calcio per veicolare, attraverso un principio semplicissimo, il fenomeno emergente degli extracomunitari. Li ho fatti giocare delle partite dove io ero allenatore e presidente della squadra. L’idea di fare il biliardino extralungo (Stadium, 1991), dove tutta la mia squadra di extracomunitari poteva affrontarne una italiana, è venuta dopo l’invito alla collettiva Anni 90 della Galleria d’Arte Moderna di Bologna. A proposito di questa mostra, mi ricordo benissimo che ero a un opening in una galleria di Brera (io ci andavo a vedere cosa bisognava fare) e c’erano tutti gli artisti del momento. Tutti parlavano di quella mostra bolognese e, ascoltando una conversazione, sentii uno di loro dire: «Io non ci vado, sono stati invitati troppi artisti». Allora io ho pensato: tu non vai, ci vado io e ti faccio vedere. Alla fine c’è sempre qualcuno che mangia quello che gli altri hanno scartato traendone profitto…

Così hai cominciato prendendo gli “avanzi” altrui e sei diventato una star! Come dicevi all’inizio di questa conversazione, sono vent’anni che fai questo lavoro. Che succede oggi?

Con lo scoppio della crisi, circa un anno e mezzo fa, da un giorno all’altro, è cambiato radicalmente il modo di vedere le cose. Per fortuna, cambiamenti come questi ti permettono di vederle come realmente sono. Gli artisti che fino a ieri erano osannati, oggi sono spariti. La ruota gira. Adesso la sfida per noi, per gli artisti della mia generazione, è sopravvivere. Le cose non potranno più tornare come prima. Puoi essere anche l’artista più bravo del mondo, ma questa ciclicità è inevitabile. Per me, personalmente, è un momento molto interessante e riflessivo. Ora posso fare più mostre con gli stessi lavori, ma con atmosfere diverse a seconda di come lo maneggio. Le mostre in corso (alla The Menil Collection di Houston) e quelle future (al Guggenheim nel 2011 e a Versailles), mi permettono di fare il punto su ciò che ho fatto. Non avrei mai pensato che una mostra potesse metterti nella posizione di analizzare ciò che hai fatto, vedere le linee dominanti nella tua produzione. Non riesci a capire perché hai fatto delle cose, e non altre, però puoi individuare delle ossessioni. E puoi comprendere cosa ti ha portato a realizzare i lavori più deboli. Senz’altro alcuni miei errori sono frutto del fatto che non ho uno studio, così il momento di prova è la mostra stessa: è lì che si capisce se il lavoro funziona o no. Quindi, questo rendersi conto se si è fatto un errore, o se invece si è ottenuto un buon risultato, non è mai un fatto privato. La cosa che mi ha sorpreso, in questa riflessione che sto facendo sul mio lavoro, è che, in qualche modo, se non hai proprio “sbracato”, l’integrità paga. Nel senso che se tutto dovesse andare male, puoi sempre camminare a testa alta. E questo non te lo può togliere nessuno (ride, nda). Non è che sia uno integro, ci sono stati momenti in cui ho fatto cose che a riguardarle c’è da mettersi le mani nei capelli; lavori fatti perché qualcuno ti viene a dire che ti manca la base e dovresti pensare a dei lavori di un certo tipo, perché anche quella base è importante. Facendole per calcolo, si mettono in circolo delle cose che possono anche costituire una bella “mostra addobbo”, ma poi vengono separate, mostrano la loro debolezza e non sei più lì a difenderle, a fare la tua bella campagna stampa. E poi non c’è più l’autorità dello spazio: i lavori entrano nel circuito domestico di qualcuno o nella fondazione di qualcun altro, si mettono in dialogo con altri lavori. Insomma, sono dei pezzi che diventano dei boomerang.

Maurizio Cattelan, Stadium, 1991. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Hai molta consapevolezza del destino delle tue opere?

L’ho imparato. Adesso posso anche distruggere delle cose.

Non mi dirai mai a quali tuoi lavori ti riferisci quando dici «a riguardarli c’è da mettersi le mani nei capelli», vero?

Non c’è bisogno, sono lì da vedere. Adesso la sfida è vedere se i miei lavori, anche gli “errori”, possano avere una vita tutti assieme. Alla retrospettiva al Guggenheim ci saranno tutti i lavori allestiti in un formato nuovo. È una grande prova da un punto di vista visivo. Poi ci sono i problemi tecnico-organizzativi, ma è un’occasione per mostrare che i miei lavori, giusti o sbagliati, possono avere una dimensione tutti insieme, a dispetto di quello che si dice, ovvero che siano cioè dei one-liner, delle battute…

Senti di dover ancora dimostrare qualcosa a qualcuno?

Mi duole ammetterlo, perché non sono un grande venditore delle mie cose, ma ci sono quelli che definiscono il mio lavoro scandaloso, superficiale come una battuta appunto, furbo. Le solite tre, quattro cose che dicono sul mio lavoro. Potrebbe anche essere così, però io di immagini ne guardo moltissime ogni giorno e mi rendo conto che un’immagine senza contenuto si deteriora molto velocemente ed è destinata a scomparire – e non ci vuole un esperto per capirlo. Possiamo invece stare a guardare, dopo dieci, quindici anni, alcuni miei lavori, io per primo, e dire: minchia! Ci sono una decina di mie opere che non hanno problemi a restare ancora in giro per altri cinque, dieci anni. Credo che la percezione del mio lavoro qualche volta sia stata troppo influenzata dal sensazionalismo mediatico e perciò il pubblico lo ha letto in maniera superficiale.

Prima hai parlato di integrità. Cosa vuol dire per te essere integro?

È un cosa molto personale. Come ti dicevo, nel mondo dell’arte sei tu che ti scrivi le regole e sei sempre tu che poi devi rispettarle. Io l’ho fatto e penso che avrei potuto “sbracare” molto di più. La tentazione del denaro, e dei privilegi che può farti ottenere, è molto, molto presente. E allora magari produci tanto per vendere. Va bene, può essere una scelta coerente col lavoro, come dicevo prima, ma se invece l’aspetto economico diventa preponderante e indebolisce la tua opera, allora è un peccato. Da questo punto di vista non posso dire di essere integro, ma di essere riuscito a difendermi.

Per chi fai veramente i tuoi lavori?

Soprattutto per me e per altre due o tre persone che sono nella mia testa. Se riesci a soddisfare le persone che hai in testa, poi soddisfi tutti gli altri – pubblico compreso – perché il loro livello è molto alto…

Sono dei punti di riferimento?

No, è una cosa diversa… Ti faccio un esempio: sei piccola, sei a scuola, fai un tema bellissimo che riceve una menzione, torni a casa e sei contenta. Perché?

Perché lo dico a mamma e papà?

Voilà. Superarsi, per poterlo dire, anche idealmente, a chi rappresenta un punto di riferimento. Questa è la cosa che tiene in piedi le persone.

Superarsi per farle felici o per dimostrare loro qualcosa?

Questo dipende.

Maurizio Cattelan, All, 2008. Photo: Markus Tretter. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

E potrebbe essere che la produzione di un artista, a un certo punto, perda di intensità proprio perché ha soddisfatto idealmente queste persone?

È possibile. O può succedere anche perché l’artista ha superato i suoi problemi. Per quanto mi riguarda, il lavoro può essere terapia. L’effetto terapeutico però non si ottiene sempre, ma se sei fortunato, puoi trovarti di fronte a dei momenti rivelatori. Riemergono cose che ti sono successe, e che avevi rimosso, momenti tragici ovviamente. Io ringrazio sempre quando succede. Adesso, a riguardare i miei lavori tutti assieme, vedo che la morte è molto presente. Anche il tema dell’infanzia è ricorrente, e sicuramente c’è anche molta repressione. Trovo sia vero quando dicono che le colpe dei padri, in qualche modo, ricadono sui figli. Anzi è verissimo. In questo caso, l’arte è una terapia che, quando funziona, ti permette di capire cosa ti ha fatto diventare quello che sei. Se sei bravo, la usi non per cambiarti, ma per capirti. Ecco, il lavoro può permettermi di capirmi, e questa è già una grossa vittoria. Tutti gli altri aspetti, come la ricompensa economica e il riconoscimento del pubblico, sono importanti, ma comunque temporanei. Alla fine, se rimani lucido, e cerchi di capire perché fai questo lavoro, scopri che non lo fai per quelle motivazioni. Poi, più cose materiali possiedi più devi dedicar loro tempo e concentrazione. Inoltre, le cose materiali non ti allontanano dalle ossessioni – quelle rimangono.

È per questo che sembri avere uno stile di vita piuttosto spartano?

Sono un monaco con molti peccati (ride, nda). È buffo: tra la casa che ho adesso, la casa che avevo vent’anni fa e la casa dove vivevo coi miei genitori non è cambiato niente. È cambiata solo la strada. Sono ancora qui col materasso per terra. Ora ho una casa spaziosa a New York, ma lavoro in un angolo di fronte al materasso, guardando una finestra. L’altro giorno pensavo: qui è la stessa cosa, lavoro sempre in 16 metri quadri. Il privilegio è che magari invece di essere al piano terra sei al decimo piano. Da anni sono un prigioniero per buona condotta.

Sei mai stato in analisi?

No… faccio un lavoro a settimana!

Maurizio Cattelan, Untitled, 2007. Photo: Axel Schneider. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Sei credente?

Sono cresciuto in un clima molto religioso. Ho fatto il chierichetto e ho passato molto tempo all’oratorio e in chiesa, perché era il modo per essere libero. Se sono credente? Se non fossi in qualche modo credente, certi miei lavori non esisterebbero. Però non ho ancora affrontato la malattia e la sofferenza, quindi non ho le idee chiare in merito… Ma c’è una parte di me, quella buona (ride, nda) che sente qualcosa…

Cinquant’anni. Momento di bilanci. Non hai mai pensato che per esorcizzare più efficacemente le tue ossessioni, invece che alla produzione di Charlie, potevi dedicarti alla riproduzione di un bambino in carne e ossa?

Ogni opera è una maniera per sconfiggere la morte. Sai, per garantirti la continuità ci sono tre vie: riprodursi, fare testamento biologico per la donazione degli organi o fare lavori che, se sei bravo, durano.

Maurizio Cattelan, Untitled, 2009. Photo: Zeno Zotti. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Maurizio Cattelan, Untitled, 2009. Photo: Zeno Zotti. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Maurizio Cattelan, Untitled, 1989. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Maurizio Cattelan, Strategie, 1990. Copertina Flash Art. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Maurizio Cattelan, Untitled, 2009 Photo: Nick Ash. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive

Maurizio Cattelan, Ave Maria, 2007. Photo Axel Schneider. Courtesy: Maurizio Cattelan Archive