20 Settembre 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Markus Miessen.

Klat #03, estate 2010.

Markus Miessen è uno che si può permettere di dire che la democrazia e la partecipazione, così come le conosciamo, vanno revocate, senza mezzi termini. Ti spiega perché e ti convince: i mandati, le mediazioni, il consenso sono solo strumenti che allentano le responsabilità dei singoli. Miessen è per un impegno proattivo, per l’azione diretta: in politica, in architettura. Lo abbiamo incontrato per comprendere a fondo questa sua idea, audace e controversa.

Ti ho sentito affermare in più occasioni la necessità di «dover evitare la democrazia a tutti i costi». Un’affermazione del genere suona controversa e paradossale se a pronunciarla è un cittadino tedesco che sostiene l’importanza della partecipazione. È una provocazione?

Da un lato, l’intenzione è quella di ragionare seriamente sui modelli politici contemporanei. Dall’altro, si vuole riflettere sul tema della partecipazione non critica. Dalla metà degli anni Novanta, il termine partecipazione è diventato davvero abusato. Ognuno di noi pensa di avere la possibilità di partecipare ai processi decisionali, quando in realtà in molti sistemi istituzionali la partecipazione è soltanto un espediente che consente ai politici di venir meno alle loro specifiche responsabilità. Questa situazione può essere definita come Harmonistan: uno stato illusorio nel quale il pubblico è indotto a credere di essere sempre soggetto attivo nella trasformazione della realtà. La situazione, invece, è l’esatto contrario: mentre tutti credono di agire, l’uso acritico del termine partecipazione – innocente e romantico, intriso di solidarietà, politicamente corretto – ha permesso ai politici di sottrarsi alle loro responsabilità. Lo si è visto in molti governi laburisti e, in particolare, nel Polder Model dei Paesi Bassi. Quando sostengo che in alcuni casi è necessario allontanarsi dalla democrazia, intendo dire che dobbiamo ripensare radicalmente l’idea attuale di partecipazione. Invece di considerare la partecipazione come uno strumento per stemperare la durezza del dibattito politico, mi sembra utile riflettere sui limiti e le trappole che si celano in questo modello. Al posto di allevare una nuova generazione di mediatori e operatori del consenso, credo si debba privilegiare il momento del conflitto, inteso nella sua accezione positiva, come forza produttiva ed emancipatrice. L’idea è quella di una “partecipazione conflittuale”, un processo nel quale gli altri non siano più invitati a partecipare a qualcosa in modo vago, ma a intervenire direttamente e senza preavviso nel dibattito, con l’impatto di una forza imprevista, esterna, che irrompe nella scena generando nuovi stimoli.

Studio Miessen, Winter School Middle East 2008/09. Poster design: Zak Kyes

Questa posizione mi sembra chiaramente influenzata dalla tua collaborazione con Eyal Weizman, che ha lavorato a lungo sulla nozione di “tattica spaziale” e ha anche firmato l’introduzione al tuo nuovo libro. A livello teorico, l’idea di partecipazione conflittuale sembra poter funzionare molto bene, ma come pensi si possa realizzare da un punto di vista pratico? Potresti farci un esempio di un caso reale in cui questa idea sia stata applicata con successo?

Eyal è il mio supervisore di dottorato ed è stato certamente una fonte d’ispirazione del mio lavoro. Ma lo sono stati anche molti altri: da Christoph Schlingensief e Josef Bierbichler nell’ambito del teatro, a Cedric Price nell’architettura. La mia idea non è incentrata sul conflitto fine a se stesso, ma sulla necessità di capovolgere il concetto di partecipazione in una forma di impegno proattivo da parte del singolo. Che è ben diverso dal ruolo di chi si trova a difendere le ragioni di altri e agisce con un preciso mandato. Quello che mi interessa è promuovere un’idea di azione diretta, senza delega. Un esempio in cui questa idea è messa in pratica è la Winter School Middle East, un progetto educativo indipendente e itinerante, su scala ridotta, che ho avviato a Dubai nel 2008. Quest’anno la scuola si sposta in Kuwait, per poi transitare a Tehran nel 2011. La Winter School si occupa di problemi di spazio e territorio a livello locale. A Dubai abbiamo fatto ricerca sui Labour Camp, mentre in Kuwait quest’anno sviluppiamo un progetto incentrato sugli agglomerati urbani dove vivono i Beduini, in collaborazione con UN-Habitat. Un altro esempio concreto di partecipazione conflittuale è l’iniziativa che sto portando avanti con Andrea Phillips, dove noi, come outsider, entriamo negli spazi istituzionali dell’organizzazione olandese SKOR per ripensare tutta la loro politica gestionale mediante un’attività di ristrutturazione radicale.

Il tuo libro The Nightmare of Participation (2010) completa la tua trilogia su questo tema. Potresti essere definito “l’uomo della partecipazione”… Negli ultimi anni, la partecipazione è divenuta una parola chiave in arte e in architettura, come testimoniato anche dal tuo primo libro, Did Someone Say Participate? È vero però che il tema della partecipazione ha un tradizione ben più lunga, la cui genealogia risale agli anni Cinquanta e Sessanta, con gruppi come CIAM per esempio, che di fatto si occupavano solo marginalmente dell’architettura come processo costruttivo. In che modo la tua idea di partecipazione si differenzia rispetto alla tradizione?

Io non voglio promuovere la partecipazione, ma revocarla. Chi ha un’idea romantica della partecipazione e crede ancora nel valore dell’impegno collettivo potrà disprezzarmi, ma credo che solo diventando individui pro-attivi, senza fare più affidamento a forme sterili di partecipazione, si possa uscire dalla crisi del nostro tempo. Si tratta di assumere l’iniziativa in prima persona. Naturalmente, in architettura ci sono stati gruppi come CIAM e i loro intenti sono stati encomiabili. La loro premessa era che l’inclusione potesse produrre un surplus di valore. Non credo che sia davvero più così. Nei miei progetti più recenti ho cercato di introdurre il concetto di Crossbench Praxis. È un approccio modellato sulla posizione dei non allineati della Camera dei Lord, in Gran Bretagna. La Camera dei Lord è un modello rappresentativo antiquato e rigidamente conservatore, ma la sua “fisiologia”, in particolare per quanto riguarda il ruolo dei Crossbencher, i non allineati appunto, è interessante da esportare! I Crossbencher non appartengono ad alcun partito specifico – cioè, né ai Conservatori né ai Laburisti –, e prendono le loro decisioni liberamente, in base a valutazioni individuali, al di fuori degli accordi determinati dalle logiche di partito. Il mio termine Crossbench Praxis vuole incoraggiare la figura dell’outsider disinteressato o del partecipante non invitato, che non si attiene ai protocolli esistenti, ma entra nel vivo delle questioni senza altri strumenti che quelli della propria ragione critica, con la volontà di apportare un cambiamento effettivo e reale alle cose.

Si può dire che il tuo approccio sia indicativo di una nuova modalità operativa, nella quale l’architettura si esprime attraverso il pensiero e i processi di mediazione, prima ancora che come attività costruttiva vera e propria? Come se questo modello disciplinare allargato, aperto alla contribuzione interdisciplinare di politici, decision maker, economisti, operatori culturali e artisti fosse una nuova forma possibile di architettura. È così?

Non so quanto il mio approccio possa rappresentare un nuovo modello professionale, ma sono d’accordo che pensare e immaginare la produzione di realtà e identità in termini non materiali serva a co-produrre una realtà fisica effettiva. L’architettura è fatta di relazioni, rapporti e identità. Dunque, è qualcosa che si può realizzare anche mediante un testo scritto. Infatti, un articolo in un giornale o in una rivista può essere in grado di cambiare l’intera percezione di un’area urbana. In contrasto con molti architetti, ritengo che la dimensione fisica sia soltanto la verifica di una ipotesi. Il complesso delle idee gioca un ruolo importante nella produzione di un risultato, che può essere qualcosa di molto diverso da un edificio concreto, e consente comunque di produrre effetti che modificano la realtà. I nostri progetti attuali vanno da interventi in piccoli spazi domestici a gallerie ed edifici istituzionali, sino a piani strategici per intere aree urbane e programmi per l’identità futura di aree regionali estese, per esempio in Austria. Il modo in cui ci approcciamo a un progetto architettonico si basa sulla stessa logica con la quale lavoriamo a un problema di design più circoscritto. Non siamo cioè interessati a dettagli formali, ma allo sviluppo in spazi tridimensionali di azioni concrete, fondate su un contenuto. Naturalmente, si può sostenere che questo sia ciò che l’architettura ha sempre fatto.

Toute la Memoire du Monde, 2009. Archive Kabinett, Berlin. Spatial design di nOffice. Photo: Chiara Figone

Il tuo nuovo libro parla di questo approccio?

The Nightmare of Participation persegue due obiettivi. Il primo è rovesciare l’idea di partecipazione, passando dal modello del consenso passivo, politicamente corretto, a quello dell’individuo proattivo e responsabile. Il secondo obiettivo è quello di promuovere e avviare una forma di impegno di tipo post-consensuale, che abbandoni cioè i modelli organizzativi che caratterizzano le strutture e i partiti votati alla ricerca del consenso, affermando la necessità di smantellare la presunta innocenza della partecipazione.

Cosa ti affascina nell’idea di conflitto?

Mi interessa molto il modello agonistico di democrazia proposto da teorici come Chantal Mouffe e Bonnie Honig. Chantal Mouffe considera la dimensione del politico intrinsecamente legata alla conflittualità che regola le società umane. La sua lettura si traduce in una concezione della democrazia secondo la quale una forma di consenso al di là dell’egemonia e della sovranità non sarà mai realizzabile. L’ultima parte degli anni Novanta ha visto trionfare parole come sostenibilità, partecipazione, democrazia, moltitudine. Sono termini trasversali, che si sono affermati al di là delle distinzioni di colore politico. Era diventato sexy riconoscersi in queste categorie, anche se non si era convinti del loro contenuto e delle loro reali potenzialità, delle loro prospettive future. Ma il senso di una pratica culturale va cercato nella capacità che ha di anticipare sviluppi futuri, immaginando modelli che possono apparire astratti nel momento in cui vengono formulati. Un approccio di questo genere è per sua natura conflittuale. Queste sono state le ragioni che stanno dietro alla mia scelta di cominciare la trilogia con la domanda Did Someone Say Participate? Che è poi diventato un libro, co-curato da Shumon Basar.

In passato sei stato uno snowboarder di successo. Una volta mi hai mostrato un video su un progetto sperimentale per un trampolino di salto con gli sci: meraviglioso e inutile! Un perfetto esempio di intrattenimento e di occupazione del tempo. Questi due aspetti sono parte del tuo lavoro?

Nel nostro lavoro c’è un serio interesse per il tempo come variabile fondamentale dell’esperienza. Proprio per questo, vogliamo divertirci in quello che facciamo. L’architettura è il lavoro più incasinato e difficile del mondo, ma allo stesso tempo è veramente uno dei più interessanti. Senza una certa dose di ottimismo, di fiducia e di divertimento scatenato, ogni progetto di architettura sarebbe semplicemente irrealizzabile. Quando ero nel mondo dello snowboard, l’interesse nel costruire un trampolino stava nel realizzare qualcosa di inaspettato e sorprendente sia per la comunità degli snowboarder freestyle sia per l’ambiente circostante. Si trattava di coniugare l’aspetto divertente con l’affermazione di ciò che si ritiene sia importante. Spazio e tempo sono questioni che approfondirò nel mio nuovo incarico di professore alla Hochschule für Gestaltung (Università di Arte e Design) a Karlsruhe, dove mi occuperò dei problemi e delle possibilità legate all’archiviazione, partendo dal progetto che nOffice sta sviluppando per Hans Ulrich Obrist in Svizzera.

Uno dei tuoi primi progetti importanti è stato quello per la Kunsthalle di Colonia, dove la temporalità aveva avuto un ruolo essenziale. Che rapporto c’è adesso tra il tuo lavoro e la temporalità? Penso per esempio al progetto che hai realizzato nel 2009 per la Performa Biennial a New York.

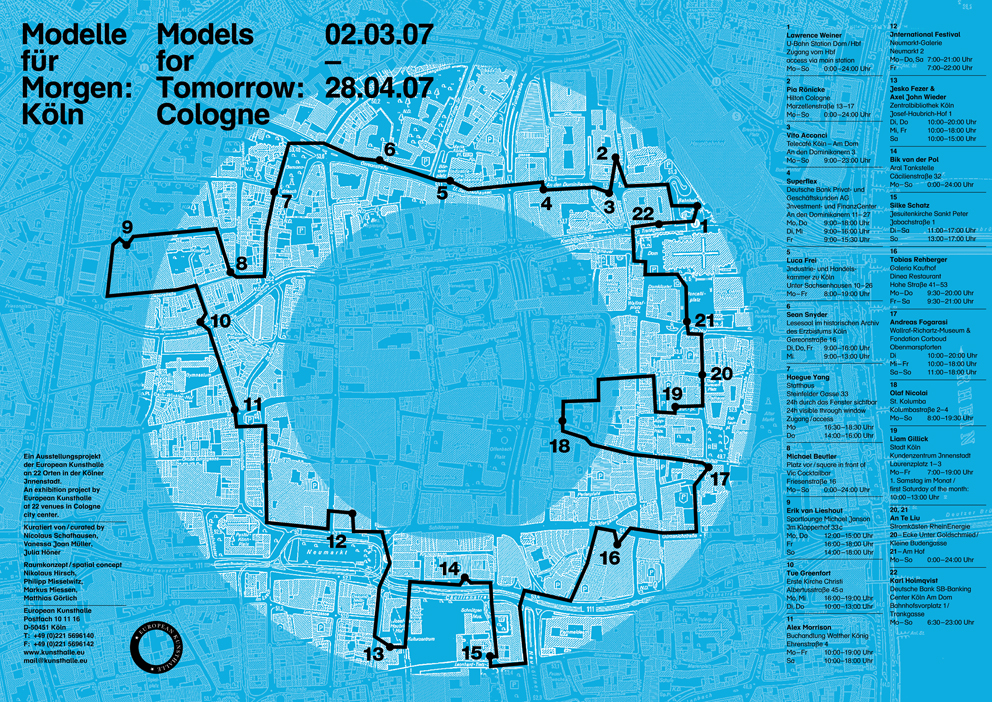

La temporalità è sia un metodo di lavoro sia un processo di conoscenza. Nel progetto della European Kunsthalle l’obiettivo era decentralizzare un’istituzione, producendo un set di spazi alternativi post-public attivati a sorpresa a Colonia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Nikolaus Hirsch, Philipp Misselwitz e Matthias Görlich. Il compito per il Performa Biennial Hub di nOffice, invece, è stato per molti punti di vista il contrario: si trattava di costruire uno spazio urbano centralizzato per un’istituzione decentralizzata, bisognosa di trovare un luogo nel quale comunicare i suoi contenuti e consolidare un proprio pubblico. Il problema della temporalità è sempre cruciale quando si parla di spazi organizzati e determinati da una specifica agenda temporale. Ora stiamo lavorando con Bassam El Baroni e Jeremy Beaudry a un progetto architettonico per uno dei siti espositivi di Manifesta 8 a Murcia, calibrato sull’aspetto della programmazione e dello spazio.

L’architettura è considerata uno stile di vita. Pensi che sia una verità o un cliché passato di moda? Mi viene in mente la tua meravigliosa biblioteca, organizzata con un’incredibile attenzione al dettaglio. Ogni volta che la vedo, non posso fare a meno di pensare che l’idea dell’archivio come architettura della conoscenza inizi molto semplicemente da casa, con il tuo amore per i libri.

Sì, penso che l’architettura sia uno stile di vita, ma credo anche che questa idea sia un cliché un po’ superato. L’aspetto professionale dell’architettura costringe a essere sempre impegnati al 100%, mentre il suo lato un po’ romantico stimola a cercare nuove strade. Non è una professione da raccomandare a chi non si vuole limitare a offrire servizi corporate, ma preferisce occuparsi di architettura con uno spirito responsabilmente critico. È vero che tra lo Studio Miessen e nOffice condividiamo l’ossessione per gli archivi e le biblioteche e abbiamo sviluppato professionalità specifiche a riguardo, proprio per immaginare e progettare tali strutture. Considero la mia biblioteca come un terreno di prova per principi di gestione e organizzazione. Per esempio, come organizzare la conoscenza nella sua forma materiale attraverso il medium della carta stampata nello spazio.

Credi che la firma in architettura sia sorpassata? Il tuo lavoro a nOffice sembra confermare questa ipotesi. È una posizione polemica rispetto a professionisti di dieci o quindici anni più vecchi di te? Tu come vorresti essere riconosciuto? Te lo domando perché mentre per gli architetti più anziani la firma è l’edificio in sé, per te sembra essere il momento della discussione.

La firma prevarrà sempre in architettura. La maggior parte degli architetti aspira a un linguaggio individuale, spazialmente riconoscibile, che possa essere assimilato, replicato e consumato. Non so se sia qualcosa di antiquato, è semplicemente un modo di operare che continuerà a esistere. Non ha senso volersi opporre a chi ha oggi quindici anni in più. È una generazione che ha il suo approccio, così come noi abbiamo il nostro. Verremo riconosciuti per i diversi tipi di contenuto. A lungo termine, i clienti capiranno la differenza tra soluzioni che sono l’esito di un’agenda predeterminata e quelle che invece sono costruite su misura per rispondere alle loro specifiche esigenze. Detto questo, sono completamente d’accordo con te: il nostro approccio si basa primariamente sulla discussione e il confronto diretto.

Tu sei conosciuto per la rapidità delle tue realizzazioni e per aver esteso le modalità d’intervento dell’autore, dell’architetto, a testi scritti, a libri, intesi come terreni di sperimentazione. Ci sono altri modelli, in particolar modo negli Stati Uniti, che fanno ancora riferimento all’autore come soggetto singolo e alla scrittura come risultato di un preciso sforzo solitario, circoscritto a una disciplina.

Ci piace produrre in velocità, perché crediamo che nelle intuizioni ci sia una forza che non deve essere sottovalutata. Consideriamo i nostri prodotti come test sperimentali, senza fare distinzioni tra un libro, un edificio, una mostra o un piano strategico. Allo stesso tempo siamo molto interessati alla collaborazione e alla ricerca, quindi non tutti i progetti possono concludersi con eguale velocità. Certamente, non siamo fermi all’idea di autorialità individuale, sebbene questo modello in alcuni casi possa rendere le cose più semplici. Il nostro metodo si presenta come un dialogo conflittuale, una disputa a più voci.

nOffice, Performa Biennial Hub, 2009, New York. Photo: Paula Court

Qual è il ruolo dei tuoi libri nella pratica architettonica? Li vedi come opere di architettura? Li usi come luoghi di sperimentazione? Credi che potrebbero raggiungere un pubblico anche al di là della comunità degli architetti e degli addetti ai lavori?

Non so se definire i miei libri opere di architettura. In ogni caso, rappresentano l’orizzonte di un progetto di architettura più generale che presta attenzione alle molte voci individuali che concorrono alla creazione di uno spazio. I miei libri fanno parte di una realtà parallela rispetto al lavoro di nOffice. Servono a stimolare discussione e dibattito, sono un fertilizzante interdisciplinare per la produzione di una conoscenza alternativa degli spazi. Le pratiche e le teorie dello spazio, dei luoghi, saranno sempre un settore di nicchia. Quello che sto comunque cercando di fare è raggiungere un pubblico più ampio di quello settoriale, usando mezzi alternativi di distribuzione – quando si tratta di libri – e pubblicando una vasta quantità di materiali, che spaziano dalla scienza alla cultura pop, da riviste di urbanistica a quelle musicali e ai quotidiani.

Uno dei problemi che affliggono la professione dell’architetto è quello dei progetti che non vengono mai realizzati e che, letteralmente, non pagano. C’è una reale speranza di cambiamento per il futuro?

Naturalmente c’è speranza. Lo spero. Se non ci fosse, mi occuperei di altro.

In architettura, lo sfruttamento più evidente ha luogo all’interno delle istituzioni formative. Cosa ne pensi?

Il fenomeno della formazione che si trasforma in business è probabilmente esemplificato al meglio dal Berlage Institute di Rotterdam. Nel giro di qualche anno, il Berlage si è trasformato da formidabile crocevia di pensiero critico e produzioni extra-disciplinari a un ambiente imprenditoriale in cui l’attività di insegnamento è affidata solo a quei professori che portano alla scuola più denaro di quello che percepiscono come retribuzione per l’attività di insegnamento. Qual è il valore di un’istituzione pubblica che rivolge la propria attenzione solo all’industria e cerca di realizzare profitto sfruttando il ruolo dei docenti? La loro strategia è semplice: conta solo il denaro. L’aspetto pedagogico è secondario. Il ruolo del docente è diventato quello di un amministratore, un manager istituzionalizzato al servizio del cliente, qualcuno che si ritiene debba portare in dote alla scuola il portfolio dei suoi contatti e controllare un certo numero di studenti, considerati alla stregua di lavoratori volontari. In un tale contesto, gli studenti che pagano 25.000 euro per un programma biennale sono trattati come manodopera gratuita al servizio di clienti corporate. Tutto per garantire la sopravvivenza dell’istituzione. Questo, naturalmente, influisce sulla qualità e lo stile dell’insegnamento. I lavori degli studenti sono anch’essi usati come presentazioni per i clienti, per le aziende.

Stai lavorando a un progetto con Hans Ulrich Obrist e Armin Linke. Ci puoi dire qualcosa?

Il progetto è incentrato sull’archivio privato di Obrist. nOffice sta lavorando alla gestione dello spazio e alle strutture organizzative dell’archivio, ma anche a un design concreto per la biblioteca, il residency e la summer academy. Tutto in base alle istruzioni fornite da Obrist riguardo ai suoi 25 anni di lavoro.

Mi diverte pensarti in futuro come un possibile ministro della cultura. Se dovesse succedere, come ti vedresti in un ruolo simile e perché potrebbe essere importante in Europa o in Germania?

Non mi dispiacerebbe di certo. Non posso parlare per l’Europa, ma in Germania c’è davvero bisogno di un’attività critica, per lasciarsi alle spalle il decision-making conservativo e consensuale più sterile.

Arte e architettura è un binomio ormai esaurito o lo trovi ancora interessante? Te lo chiedo perché sembri muoverti di continuo tra i due mondi.

Arte e architettura è un binomio interessante, ma lo stesso si può dire per arte e scienza, architettura e politica e si potrebbe andare avanti con altre “coppie”. Il semplice accostamento dei termini non basta però a produrre conoscenza. La sola cosa che mi sembra davvero interessante tra arte e architettura è la facilità, per un architetto, di trovare nel mondo dell’arte persone interessate al dialogo. Non devi iniziare da zero. Ciò che non amo di questi due mondi, invece, è il loro carattere esclusivista. Una “chiusura” che va di pari passo con l’abitudine a vendersi, a prostituirsi, che caratterizza in particolar modo i professionisti di questi due mondi.

Markus Miessen, The Violence of Participation. Sternberg Press, 2007. Photo: Zak Kyes.

La mostra è stata considerata un’arena di sperimentazione, un terreno di verifica impostato su certi valori. Nel libro che sto scrivendo sostengo che bisognerebbe superare questo modello e che la mostra, come spazio architettonico, dovrebbe qualificarsi secondo una precisa responsabilità, al di là degli intenti rappresentativi. Qual è il tuo pensiero a riguardo?

La mostra è lo spazio nel quale si sperimentano il pensiero e la produzione di nuove idee.

Che ruolo ha l’economia nell’architettura?

La prima cosa che mi viene in mente è che l’architettura è una delle attività produttive più costose che ci siano, mentre gli architetti sono notoriamente sottopagati. La seconda è che bisognerebbe considerare con senso critico i problemi di dimensione, di scala. Spesso invece gli architetti affrontano le difficoltà con mezzi e strumenti inefficaci, inadatti, spinti dall’urgenza di voler costruire.

Tu porti avanti due attività parallele, Studio Miessen e nOffice con Ralf Pflugfelder e Magnus Nilsson. Come gestisci il rapporto tra questi due mondi paralleli? Quali sono i punti di intersezione e di diversità?

Quando ho aperto Studio Miessen, non avevo più fiducia nel mondo dell’architettura e nelle sue attività. Qualche anno dopo, Ralf Pflugfelder e Magnus Nilsson mi hanno convinto ad avere di nuovo fiducia. Così abbiamo fondato nOffice come struttura alternativa, capace di concentrarsi sull’ambiente costruttivo ad ampio raggio – architettura ma anche urbanistica e paesaggio. Studio Miessen tende a essere più impegnato in ambiti come la ricerca, la scrittura, l’insegnamento, la curatela e la consulenza progettuale. Recentemente qualcuno mi ha chiesto se la distinzione è simile a OMA/AMO. Non è così, si tratta infatti di due realtà completamente separate per la natura dei progetti. Ma lo scambio di conoscenze è incessante tra l’una e l’altra e Studio Miessen fa conoscere ai clienti l’attività di nOffice.

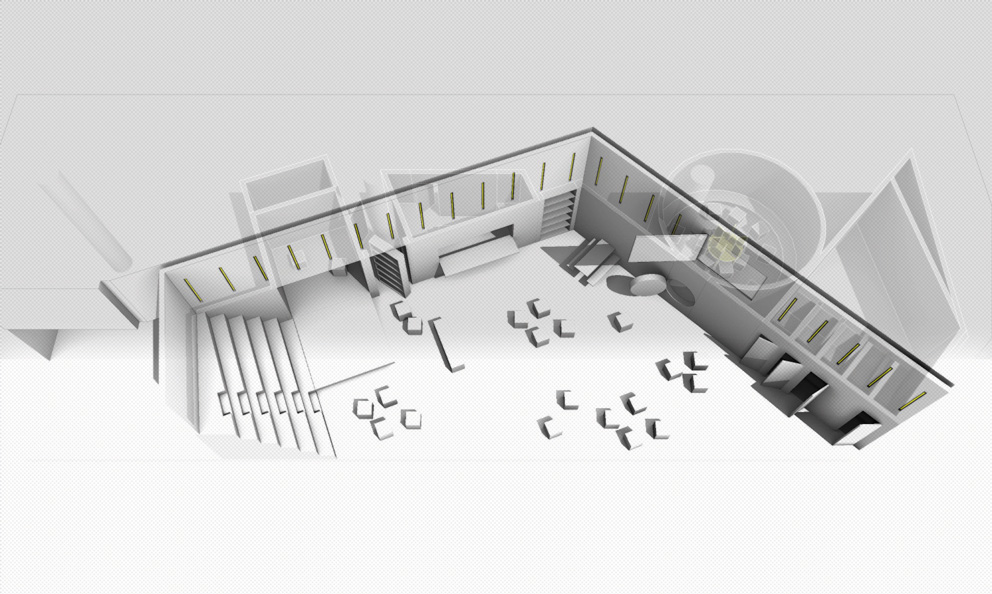

nOffice, Performa Biennial Hub, 2009, New York.

nOffice, Performa Biennial Hub, 2009, New York. Photo: Bradley Jones

Markus Miessen, The Nightmare of Participation. Sternberg Press, 2010

Models for Tomorrow: Cologne, 2007, European Kunsthalle, Cologne. Progetto di: Nikolaus Hirsch, Philipp Misselwitz, Markus Miessen, Matthias Görlich

Markus Miessen, The Violence of Participation. Sternberg Press, 2007. Photo: Zak Kyes.

Markus Miessen, The Violence of Participation. Sternberg Press, 2007. Photo: Zak Kyes.

Markus Miessen, The Violence of Participation. Sternberg Press, 2007. Photo: Zak Kyes.

Markus Miessen, The Violence of Participation. Sternberg Press, 2007. Photo: Zak Kyes.