21 Febbraio 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Bjarke Ingels.

Klat #04, autunno 2010.

Bjarke Ingels Group, o BIG, è l’eponimo dato alla società creata dall’architetto di Copenhagen che ha realizzato quest’anno il Padiglione danese per la World Expo di Shanghai e che continua a ottenere commissioni in Asia, in Europa e ora anche nel continente americano. Dopo l’incarico presso l’Office for Metropolitan Architecture (OMA) e circa dieci anni di lavoro indipendente (prima come co-fondatore di PLOT e in seguito di BIG), il giovane, esuberante architetto parla con Jeffrey Inaba di surreale, di Vernacular 2.0, delle teorie della cospirazione e dell’evoluzione dell’architettura.

Cominciamo dal processo creativo di BIG. Hai detto che una buona idea e una buona barzelletta sono simili, perché in entrambi i casi chi ascolta ne coglie immediatamente il senso. Puoi spiegarti meglio?

Secondo me, una buona barzelletta mostra la possibile esistenza di un mondo parallelo. Quando la racconti, costruisci un contesto descrivendo fatti e condizioni che risultano riconoscibili e plausibili. Poi arriva la battuta finale, che giunge inaspettata e imprevedibile, anche se in perfetta armonia con il contesto plausibile appena descritto, generando un effetto buffo o surreale. In questo senso, la barzelletta rivela la possibilità di un’alternativa già inserita nella realtà. In architettura è la stessa cosa: c’è una costruzione, la formulazione dell’oggetto di discussione, un’analisi che determina condizioni pragmatiche, addirittura noiose o quantomeno del tutto riconoscibili, e poi alla fine si pronuncia la battuta finale, ovvero la proposta, che, per quanto inaspettata, s’infila senza intoppo nella costruzione che hai appena accettato come premessa. La genesi di una cosa buffa e brillante è molto simile a quella di una proposta innovativa e capace di modificare i paradigmi. Spesso nel nostro studio il processo di brainstorming comincia con un’analisi arida e poi, una volta esaminati i fatti, cerchiamo gli elementi buffi o surreali, perché se qualcosa riesce a sorprendere te potrebbe sorprendere anche il mondo intero, che magari non ha ancora colto l’esistenza di questo elemento sorprendente. Cercare le parti buffe equivale a cercare la domanda che produrrà la risposta più interessante.

BIG-Bjarke Ingels Group, TED Building, Taiwan. Rendering BIG

Tu dici che l’architetto interpreta sostanzialmente due ruoli: quello di chi analizza e definisce un problema e quello di chi propone una soluzione. Una procedura elementare che si esprime in modi molto diversi da studio a studio. Può esprimersi banalmente, e produrre una risposta prevedibile, oppure può esprimersi in maniera tale che sia la domanda sia la risposta superino le aspettative. Puoi parlarci di come funziona questo processo in BIG?

Quando progettiamo qualcosa, noi di BIG partiamo dalle anomalie, dalle irregolarità. Che cosa trattiene un architetto che deve realizzare una scuola dal copiare un bell’edificio scolastico già costruito? Perché ricominciare sempre daccapo? Credo che la ragione per cui si decide di realizzare un edificio o uno spazio nuovo, anziché replicare una tipologia esistente, dipenda dal fatto che nel contesto sociale o economico si trova sempre qualcosa di mutato. In ambito scolastico, per esempio, potrebbe trattarsi di un nuovo approccio pedagogico. La scoperta di un elemento mutato è un’ottima ragione per progettare la scuola in modo diverso. Ci si avvicina al nuovo contesto cercando di introdurre qualcosa di completamente estraneo a quello precedente. Molto umorismo si fonda proprio sulla presenza inattesa, in un luogo improbabile, di oggetti casuali. Mi pare che sia stato il conte di Lautréamont, il poeta francese del XIX secolo Isidore Lucien Ducasse, a dire: «Bello come l’incontro casuale di una macchina da cucire e un ombrello sul tavolo operatorio».

Ogni architetto si trova davanti alla sfida di dover essere il più sperimentale possibile e al tempo stesso dimostrarsi capace di comunicare efficacemente i risultati delle sue sperimentazioni. Uno dei motivi per cui le proposte di BIG comunicano con efficacia risiede nella familiarità delle forme che caratterizzano i suoi progetti. Puoi spiegare in che modo si ottiene questo risultato dalla fase di progettazione? Trovo interessante la relazione inattesa, anche quando forme o riferimenti sono familiari.

Il brief ipotizza quasi sempre una soluzione immaginaria tradizionale. Partendo da questa premessa, l’architetto deve sempre in qualche modo tenere conto dell’esistenza di una soluzione implicita, scontata, e del fatto che sarà con questa che dovrà competere, indipendentemente dalla sua proposta. Per esempio, ora stiamo lavorando a un progetto, nel West Side di Manhattan, che occupa un intero isolato. Siamo partiti cercando la risposta classica all’isolato urbano, che nel caso di Manhattan è la tipologia del loft che usa tutta la profondità, oppure il grattacielo, dove una parte dell’isolato o addirittura l’isolato intero viene spinto verso l’alto al massimo delle sue possibilità. Ci siamo chiesti se fosse possibile introdurre un’altra tipologia, e abbiamo pensato all’isolato perimetrale, ovvero alla tipologia storica europea di un muro di cinta che abbraccia un’oasi centrale contenente tutte le funzioni necessarie. A Copenhagen abbiamo realizzato tre progetti che, in modi diversi, cercavano di sfuggire alla tipologia dell’isolato perimetrale, ed è stato quasi sconcertante tornare a questa soluzione nel momento in cui avevamo l’occasione di lavorare su una struttura urbana differente. Il mix insolito di tipologia perimetrale europea, contesto urbano newyorchese e asimmetria dell’isolato (un lato dà sul fiume Hudson) ci consente di dare alla volumetria, genericamente ortogonale, un’inclinazione che permette la vista del fiume e approfitta dell’abbondanza di luce. Quindi, abbiamo prima introdotto una tipologia generica insolita per Manhattan e poi abbiamo aggiunto interventi specifici. Nella maggior parte dei nostri progetti, partiamo da una tipologia classica e poi proviamo a criticarla per trovare la motivazione a fare qualcosa di diverso.

Gli architetti hanno sempre in mente un progettista come fonte di ispirazione. Potresti raccontare ai lettori di Klat quali sono gli architetti che incombono sul mondo di BIG?

La nostra monografia, Yes is More, comincia rendendo omaggio ad alcuni dei nostri eroi, introducendoli nella genealogia della frase “Yes is More”. Sono, tra gli altri, Mies van der Rohe, Philip Johnson, Robert Venturi e ovviamente Rem Koolhaas. Persino Obama rientra nel gruppo! Avrei certamente incluso Le Corbusier, se avesse detto qualcosa di riferibile anche vagamente a “Yes is More”. Sono per l’evoluzione, non per la rivoluzione: non credo nelle partenze da zero. Penso che il mondo sia un laboratorio evolutivo permanente in cui si sono affermate quelle tipologie dotate di attributi che ne garantivano il successo. Oggi si può guardare alla città come a una memoria fossile di tutte le tipologie efficaci. E tutti gli edifici che vengono abbattuti o che non vengono costruiti riempiono metaforicamente la fossa dove si trovano le specie estintesi prima di aver potuto trasmettere il proprio “patrimonio genetico” alla generazione successiva. Le idee sviluppate dai nostri antenati sono un’ottima base da cui partire prima di cominciare a impilare un mattone sull’altro.

Prima parlavi dell’aspetto surreale nei tuoi progetti. Un elemento centrale del surrealismo è il metodo paranoico-critico, che considera la paranoia una forza creativa, perché l’artista paranoico vede nel mondo ciò che agli altri sfugge. È a questo che ti riferisci quando dici che un progetto è dotato di una qualità surreale?

Un’opera d’arte riuscita, così come una buona architettura, è qualcosa che espande la percezione del mondo, che evidenzia aspetti della società normalmente trascurati, ma che una volta rivelati non è più possibile ignorare. Un buon progetto architettonico dilata la percezione, come un dipinto che cattura la luce in modo nuovo o una musica che introduce alla bellezza di certi suoni generalmente considerati dei rumori. La buona architettura coglie aspetti dell’esistenza umana non conosciuti e fa in modo che le persone ne diventino consapevoli attraverso l’esperienza diretta, fisica, degli spazi. In questo senso, la paranoia, intesa come condizione mentale capace di intercettare aspetti del mondo sfuggiti ai più, è uno strumento molto potente per l’architetto. Attualmente sto lavorando a un’idea della paranoia che inizia ponendosi questa domanda: cosa sarebbe successo se Gaudí non fosse morto mentre lavorava al progetto del grattacielo di Manhattan? Un grattacielo che forse avrebbe dato a Manhattan un profilo diverso da quello che conosciamo. Ma non è successo, perché Gaudí è stato ucciso da un tram e non ha potuto completare il progetto.

BIG-Bjarke Ingels Group, Expo 2010, Danish Pavilion, Shanghai, 2010. Photo: Iwan Baan

Ritieni che possa essere stato assassinato dall’urbanistica? Che le forze immateriali e materiali della città si siano coalizzate per ucciderlo?

Spesso gli architetti si lamentano di tutto ciò che ha contribuito ad affossare un loro determinato progetto. Anch’io lo faccio. Credo che il mondo sia diventato immune ai nostri lamenti. Nel romanzo che sto scrivendo avanzo l’ipotesi che non siano state soltanto le condizioni economiche o politiche, l’apparato produttivo o i sindacati a uccidere il progetto di Gaudí, ma, forse, anche una vera e propria cospirazione tesa a eliminarlo. La storia dell’architettura è costellata di casi di architetti morti in circostanze misteriose. Per citarne solo alcuni, Carlo Scarpa si spezzò l’osso del collo cadendo da una scala; Louis Kahn fu trovato cadavere in un gabinetto di Grand Central Station; Eero Saarinen morì a cinquantun anni durante un intervento chirurgico non riuscito. E molto prima che Lloyd Wright realizzasse i suoi progetti più importanti – la Casa sulla cascata, il Guggenheim, il Johnson Wax Building – tutta la sua famiglia venne uccisa nell’incendio doloso di Taliesin. Doveva forse essere presente anche lui? Forse sfuggì solo per caso alla morte? Poi c’è questo architetto americano che sembra essere morto cadendo da una finestra durante una crisi di sonnambulismo… Una spiegazione piuttosto folle. Certo, la mia teoria è decisamente paranoica, ma a mio avviso servirà a conquistare l’attenzione del grande pubblico, aiutandolo a comprendere meglio le forze che si oppongono attivamente alla libera pratica dell’architettura. Il nostro mondo potrebbe essere molto più accogliente, molto più ecologico e godibile di quanto non sia. Le nostre città potrebbero essere più a misura d’uomo. Potremmo avere persino una migliore qualità della vita e la ragione per cui non l’abbiamo è che ci sono probabilmente interessi contrapposti o indifferenti al bene comune, che non hanno vantaggio a investire nella creazione del miglior mondo possibile. Sostenere che questi interessi si siano alleati allo scopo di fermare chi combatte per la libertà dell’architettura, potrebbe suscitare l’interesse di un pubblico più numeroso, rendendolo partecipe delle sfide che gli architetti si trovano ad affrontare. Ora, non sto dicendo che questi architetti siano stati effettivamente assassinati, ma che potrebbe essere accaduto – magari così riesco a ottenere un po’ più di ascolto. Del resto, una buona vecchia teoria cospiratoria non manca mai di attirare l’attenzione della gente. Le semplici lamentele degli architetti non diventano certo bestseller…

Come il lavoro di molti altri architetti, anche il tuo si occupa dei problemi ambientali. Spesso, parlando dei tuoi progetti ti impegni a spiegarne dettagliatamente le soluzioni ecologiche. Ma ho l’impressione che il tuo interesse per l’esplorazione dei parametri ambientali non sia soltanto finalizzato a realizzare edifici sostenibili per un mondo migliore, più verde. La dimensione della responsabilità è innegabile nel tuo lavoro, ma è davvero l’unico imperativo? Vi sono altre ragioni per volersi impegnare su questi temi?

Penso che parlare di architettura in termini artistici o esoterici, in modo poco chiaro, sia il modo migliore per allontanare investitori, costruttori, utilizzatori e chiunque abbia un bisogno specifico da soddisfare attraverso l’architettura. Quando l’architettura riesce a costruire un’alleanza con la scienza o a interpretare un ruolo attivo nella salvezza del pianeta, l’architetto assume una funzione nella risoluzione dei problemi e acquista maggior potere. Per questo mi ha sempre attirato l’idea di conquistare alleati schierandomi dalla parte della sostenibilità. A patto che l’architettura ne tragga un beneficio dal punto di vista dell’estetica. Per la mostra al MoMA Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture (1964), Bernard Rudofsky coniò il termine “architettura vernacolare”. Rudofsky voleva criticare l’estetica dominante dell’International Style, una tendenza che aveva condizionato a tal punto lo sviluppo urbano e i progetti residenziali da rendere tutto uguale, prevedibile e noioso. Si dimostrava che nel corso dei secoli, in ogni parte del mondo, le popolazioni avevano sempre utilizzato materiali reperibili sul territorio e tecniche adeguate al clima locale, riuscendo a ottimizzare le condizioni di vita in modo naturale, quasi automatico. I vocabolari e gli stili architettonici, tutti diversi tra loro, si sviluppavano nel tempo in base a leggi e necessità empiriche, ignorando motivazioni estetiche o accademiche. La mostra presentava molti esempi: dagli abitati yemeniti provvisti di camini di ventilazione ai villaggi spagnoli sotterranei, riscaldati attraverso la massa termica del suolo. Noi di BIG siamo interessati a esplorare una sorta di Vernacular 2.0, non perché nostalgici di una forma abitativa primitiva, ma per calcolare gli effetti che l’ambiente ha sulle nostre strutture, per sviluppare quello che definiamo “engineering without engines”: un’architettura che sposta il “motore” fuori dagli edifici. In nome dell’International Style si potevano costruire edifici identici in Marocco e a Parigi, a Copenhagen e nella Norvegia settentrionale, solo perché i sistemi meccanici lo consentivano, rimediando ai limiti di un’idea di design apparentemente universale. Tali sistemi meccanici consumavano molta energia per adattare forzatamente gli edifici all’ambiente. La sfida fondamentale oggi consiste nel riscoprire le potenzialità dei vocabolari vernacolari, impiegando tutte le nostre capacità tecniche per costruire edifici che in virtù della loro forma – inclinazione, orientamento, dimensioni e collocazione delle finestre, misura delle sporgenze e ogni altra caratteristica – rispecchino le condizioni ambientali locali. In questo modo, nessun edificio avrebbe bisogno della certificazione LEED di sostenibilità e non sarebbe necessario ricordare agli utenti il basso impatto ambientale di un intervento per renderlo interessante. Ogni edificio avrebbe semplicemente un aspetto diverso perché le prestazioni, sempre diverse, produrrebbero un’estetica nuova e sorprendente. La logica vernacolare rappresenterebbe un’evoluzione del modernismo: un’estensione della fede moderna nei sistemi di costruzione.

PLOT (Bjarke Ingels+Julien De Smedt), Maritime Youth House, Copenhagen, 2002/2004. Photo: Paolo Rosselli

Tu dunque dici che per poter costruire un edificio nel rispetto dell’estetica modernista in qualsiasi parte del mondo, i sistemi meccanici, elettrici e idraulici (MEP) dovevano fare gli straordinari per rispondere adeguatamente al clima locale, a caratteristiche ambientali sempre diverse. Il MEP ha universalizzato l’architettura moderna. Il Vernacular 2.0 di cui parli, invece, riduce la quantità di MEP necessari e fonda un’estetica ingegneristica in sintonia con l’ambiente, dove non è lo stile a imporsi in un certo ecosistema, ma è l’ecosistema che determina un certo stile. Una specie di teoria genetica dell’architettura contemporanea, insomma?

Esattamente. Non abbiamo il tempo di lasciar evolvere il vernacolare nel corso dei secoli, dobbiamo fare in modo che si sviluppi più in fretta, e fortunatamente abbiamo gli strumenti per farlo. Con software come Grasshopper si possono scegliere modelli parametrici che consentono di scoprire molto rapidamente la tipologia ottimale, le sporgenze, l’orientamento di un’architettura e altro ancora. Disponiamo quindi di un nuovo vocabolario vernacolare che riflette le diverse zone climatiche. Se guardi alla mappa globale del clima secondo la classificazione Köppen-Geiger, e non a una carta politica, vedrai che il clima corrispondente a un determinato colore, il rosso diciamo, compare in varie parti del pianeta, ripetendosi simmetricamente nei due emisferi. E subito ti rendi conto che una tipologia sviluppatasi nell’America Latina potrebbe essere efficiente anche nell’Asia Settentrionale. Il fine non è quello di duplicare ovunque lo stesso canone, ma di impiegare la stessa tipologia in regioni geografiche molto lontane fra loro, anche culturalmente, con condizioni climatiche simili.

Un’ultima domanda per parlare del futuro di BIG. A un certo punto un architetto fa i conti con la sua natura mortale e con l’ansia di avere a disposizione una quantità limitata di tempo per produrre altra architettura. Trovo che questo cliché della crisi di mezza età, o di tarda gioventù, sia vero e che rappresenti un momento di potenziale mutazione o ibridazione nella vita di una persona. Adesso che la tua attività di architetto sta per compiere dieci anni (prima con PLOT e poi con BIG), quale può essere un primo bilancio e quali sono i piani per il futuro?

Direi che durante i primi cinque anni abbiamo cercato di portare un pezzetto di mondo a Copenhagen, introducendo idee in un contesto, quello danese, ibernato da tempo. Nei successivi cinque anni ci siamo sforzati di introdurre nel contesto internazionale idee di Copenhagen, proponendo gli esperimenti condotti in Danimarca in altri paesi e in altre culture. Ora stiamo per aprire uno studio a New York. Abbiamo scelto gli Stati Uniti perché ci sono state offerte alcune occasioni importanti a Manhattan e in altre città americane. Negli ultimi cinque anni ho lavorato molto intensamente con le università americane, insegnando a Rice, ad Harvard e alla Columbia. Mi sono sempre sentito molto a mio agio nelle università americane per il rapporto di efficace collaborazione che esiste fra l’accademia e il mondo imprenditoriale. In America vedo molte più possibilità di dar vita a un fertile mix tra iniziativa pubblica e privata, tra teoria e prassi, fra idealismo e pragmatismo, rispetto a quante non ve ne siano nella Scandinavia socialdemocratica, dove pubblico e privato si contrappongono come in una eterna lotta tra bene e male. Il paese che ha inventato il Surf and Turf (piatto della cucina nordamericana a base di carne e crostacei) sembra essere il più adatto per sondare le possibilità di una BIGamia intellettuale… Una parte molto importante del nostro modo di lavorare consiste nel muovere concetti, nello spostare idee da una parte all’altra: la migrazione è parte integrante dell’evoluzione. Sto cercando l’equivalente darwiniano di un trasferimento da Copenhagen a New York. Quando abbiamo chiamato la nostra società BIG, nel contesto danese suonava bene. Mi chiedo che effetto farà in quello americano. Negli ultimi dieci anni ci siamo rivolti a un mercato interno di 5 milioni di persone, operando in una città dove un ragazzino può ottenere un incontro privato con il sindaco. La Danimarca è un paese con molte potenzialità e limiti evidenti. Si potrebbe dire che progettare in modo responsabile dal punto di vista sociale e ambientale nel contesto danese è un po’ come far sembrare bella Jennifer Connelly: nessuno sforzo. Diversamente, farlo nel contesto americano può essere molto più difficile. Comunque, siamo sufficientemente maturi per accogliere questa grande sfida. Siamo pronti per il passo successivo: dopotutto, non sarà un caso se New York è stata battezzata the BIG Apple…

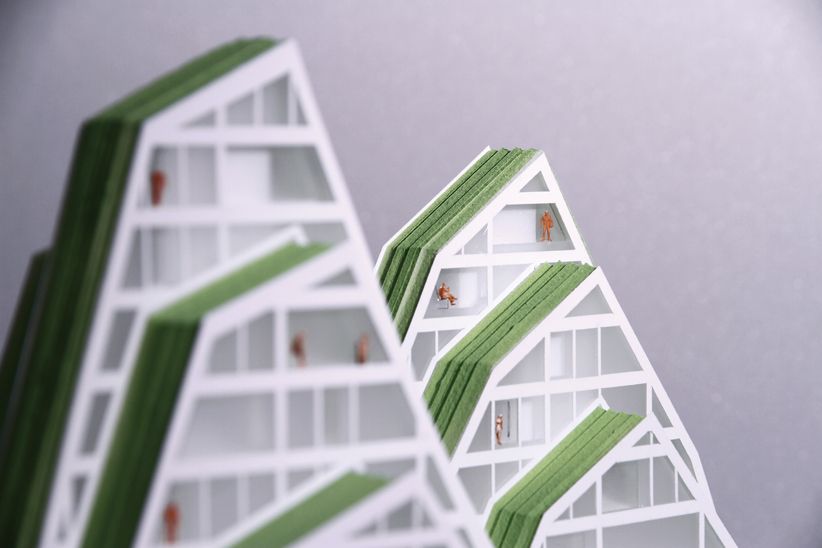

BIG-Bjarke Ingels Group, Hualien Residence, Taiwan. Model BIG

BIG-Bjarke Ingels Group, Mountain Dwellings, Ørestad, 2005/2008. Photo: Jens Lindhe

Bjarke Ingels