22 Gennaio 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca a Nigel Coates.

Klat #05, primavera 2011.

Ho incontrato Nigel Coates la prima volta un paio di anni fa, durante i preparativi della Biennale di Architettura del 2008. Nigel era lì per controllare il suo allestimento alle Corderie dell’Arsenale. Io mi fermai per chiedergli un parere su quello che all’epoca era l’argomento della mia tesi di dottorato. Con la massima tranquillità, senza perdere di vista gli allestitori, Nigel rispose gentilmente a tutte le mie domande. Da quel primo incontro è nata un’amicizia, abbiamo trascorso del tempo assieme, di solito davanti a del buon cibo, parlando di architettura, design, arte, cinema, cucina, moda, gossip. Fare domande a Nigel mi viene naturale, così, sul finire di una giornata passata al Royal College of Art, mi sono ritrovato nel suo studio londinese per “klattare” un po’ con uno dei progettisti e teorici più anticonformisti degli ultimi venticinque anni. Lo studio di Nigel è molto intimo, caldo, con lui lavorano pochi e fidati collaboratori. Ci sono disegni dei suoi progetti ovunque. Disegni che sembrano dipinti, tanto che sulle prime l’ufficio può sembrare una galleria dentro un palazzo vittoriano nel centro di South Kensington, a pochi minuti da uno dei luoghi simbolo dell’arte mondiale, il Victoria & Albert Museum.

Buonasera Nigel.

Buonasera Guido.

Volevo cominciare con una domanda semplice e diretta: in che direzione sta andando il tuo lavoro oggi?

Da qualche mese la galleria newyorkese Cristina Grajales espone alcuni miei progetti, con una valenza a metà tra arte e design. Mi piace affiancare il design industriale ad alcuni oggetti che posso realizzare per i collezionisti. Sono arrivato all’art design anche grazie all’esperienza fatta con Poltronova, che mi ha dato l’opportunità di progettare oggetti speciali, non convenzionali. A me interessa sperimentare, non tanto realizzare prodotti per una élite. Nella mia carriera di designer e architetto ho sempre cercato di esplorare forme che coniugassero popolarità e sensualità.

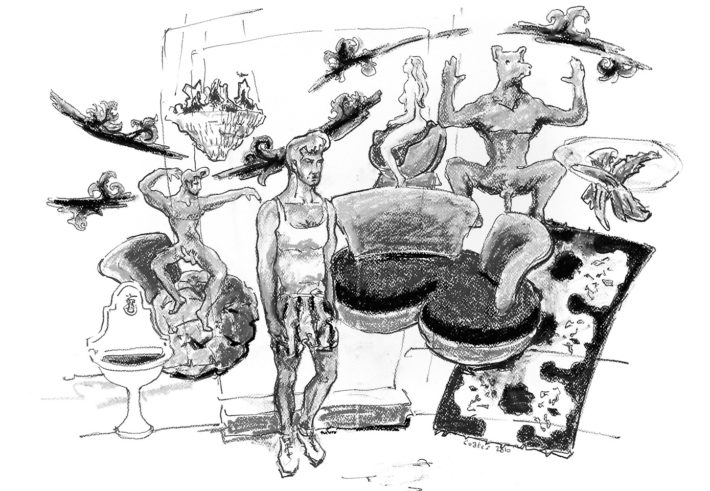

Nigel Coates, Baroccabilly, disegno, 2010. Courtesy: Cristina Grajales Gallery, New York.

Architettura vs oggetto: a quale scala pensi per prima? Parti dallo spazio architettonico o dall’oggetto?

Parto da un contesto: può essere una città, una strada, una stanza, oppure l’insieme di questi elementi. Ogni elemento viene pensato in termini narrativi, poi il racconto è come se decantasse, svelando a poco a poco una situazione, un’atmosfera. È quest’ultima che cerco di condensare in un disegno, in un’architettura, in un oggetto. Ti faccio un esempio: nelle ultime installazioni che ho fatto a Londra e a Milano, c’era la volontà di mostrare lo spazio abitato e gli oggetti di un personaggio immaginario della Londra contemporanea: il Baroccabilly. Un personaggio da me inventato, con una sua atmosfera, una sua identità.

Il tuo processo creativo ha sempre seguito questa via?

Direi di sì. Fin dagli inizi della mia carriera, mi sono sempre immaginato storie e personaggi a cui attingere per realizzare degli spazi, degli oggetti. Il mio primissimo incarico come architetto, il Metropole a Tokyo, nacque dall’idea di progettare un caffè il cui ambiente ricreasse le atmosfere dei gentlemen’s club inglesi e lo spirito romantico e bohémien dei grandi spazi ottocenteschi europei. Il cliente non voleva un progetto accademico, se così possiamo chiamarlo, ma l’evocazione il più possibile fedele, attraverso lo spazio e gli oggetti, di un’atmosfera europea che a Tokyo non si poteva, e forse non si può ancora, trovare. L’intenzione era che io riuscissi a comunicare lo stile, il carattere, il clima del mio appartamento londinese, che il committente aveva visto in alcune foto. Quello era il riferimento per il Metropole.

Nigel Coates, Baroccabilly, Londra, 2010. Foto: Susan Smart.

Come mai aveva visto alcune fotografie della tua casa?

Perché vennero pubblicate su Brutus, una rivista giapponese. All’epoca, il mio appartamento aveva uno stile ibrido tra il punk, il postmodern e il neoclassico, con la vernice strappata alle pareti che faceva intravedere gli strati sottostanti, le rielaborazioni personali di oggetti classici e tutto un insieme di altri elementi. Volevo dare l’idea di un luogo storico riscoperto, tornato alla luce. Tutto era il frutto della mia produzione artistica, del periodo che stavo vivendo e di un certo mio atteggiamento minimalista. Minimalismo per me voleva dire graffiare, scorticare, togliere via più materia possibile dalle superfici, in modo da mostrare l’essenza di un ambiente in contrasto con stimoli e stili diversi. Volevo fare dello spazio una scultura, una narrativa tridimensionale.

Questa idea è alla base di NATO (Narrative Architecture Today) e del tuo concetto di narrativa progettuale.

Sì. Il mio processo creativo si sviluppa come una sceneggiatura o uno storyboard, con una differenza: nel mio caso, non è la sequenza delle scene a determinare la narrazione, ma una successione di immagini mentali che mettono in relazione spazi, oggetti e persone che ne fanno uso. A queste immagini si sovrappongono memorie, atmosfere e situazioni da cui nasce il progetto nella sua interezza. Il prodotto finale (edificio, oggetto) è una conseguenza di tutto ciò. Se in un progetto intervengono più personalità artistiche, come è avvenuto per il Metropole e per il Caffè Bongo, tutto si amplifica e il processo si fa più ricco di stimoli e suggestioni.

Qual era lo scopo del Caffè Bongo?

Lo scopo del Caffè Bongo, con i suoi riferimenti alla Roma della Dolce Vita felliniana, era quello di esprimere i valori del momento, gli anni Ottanta, cristallizzandoli tra i resti di una cultura in movimento, il Giappone contemporaneo, che stava vivendo un’utopia architettonica e sociale in cui tutto sembrava possibile. Con la sua architettura, il Caffè Bongo voleva incoraggiare la ricerca dei significati latenti, non espressi, che una società in rapido mutamento stava lasciando dietro di sé. Il locale, secondo la volontà del cliente, doveva attirare l’attenzione dei giovani di Tokyo; non a caso sorgeva in un punto molto strategico della città, davanti a un grande magazzino. Per questa ragione, aveva bisogno di uno statement molto forte, che si sviluppava soprattutto all’interno del Caffè e suggeriva la complessità del pensiero europeo secondo la visione giapponese.

Il Metropole e il Caffè Bongo nacquero dunque, innanzitutto, come progetti architettonici e di arredo. Il design degli oggetti veniva dopo…

Gli oggetti erano già presenti al Metropole, ma al Caffè Bongo li ho dovuti inventare io. Al mio cliente dissi che potevo provare a immaginare tutti gli oggetti del locale, e lui mi rispose: “Noi non proviamo a immaginare gli oggetti, noi li facciamo!”. Fu così che riaccesi una passione che avevo fin da ragazzo: la progettazione di oggetti di design. Come architetto, ho concepito progetti sulla carta, attraverso le classiche maquette e, negli ultimi anni, mediante modelli tridimensionali computerizzati. Quando iniziai a insegnare all’Architectural Association di Londra, capii che poteva essere utile chiedere agli studenti di progettare a partire da oggetti casuali: oggetti che venivano utilizzati come “mattoni” per costruire un modello. Ricordo che nella zona dell’Architectural Association si trovavano molti negozi di materiale elettrico, per cui gli studenti realizzavano modelli di intere città con i componenti elettrici! Ecco, il Caffè Bongo e i suoi oggetti nacquero un po’ così, da un’esperienza molto creativa, di gioco, piena di libere associazioni.

Nigel Coates, Caffè Bongo, Tokyo, disegno, 1986. Courtesy: Nigel Coates Archive.

Quali sono il design e l’architettura che ti piacciono di più, che ti stimolano maggiormante?

Quelli che permettono di leggere il pensiero del progettista che sta dietro a quell’oggetto, a quello spazio.

Succede spesso?

In passato, la possibilità di trasferire in un oggetto tutta la complessità di un’idea era più frequente tra gli artisti, tra i pittori. In anni più recenti, grazie soprattutto alle nuove tecnologie, questa possibilità si è estesa parecchio. Io stesso ho realizzato forme, da sempre presenti nei miei disegni, che qualche anno fa rimanevano sulla carta…

Come ormai per la maggior parte dei designer contemporanei, oggi le tue idee si realizzano grazie a software informatici. Il computer è diventato l’unico elemento propulsivo di quasi tutte le ricerche nel campo del design. A me pare che larga parte della produzione contemporanea si sia allontanata dalla sensazione tattile per avvicinarsi alla geometria. Come ti collochi a riguardo?

Per me è molto importante la costruzione artigianale, anche se il processo industriale è fondamentale. Nei prodotti che disegno per Slamp, per esempio, cerco di enfatizzare una certa sensazione di artigianalità, ma il processo di lavorazione è industriale. Nel mio modo di progettare c’è anche una parte di me bambino, quando tagliavo la carta con le forbici creando figure immaginarie. Mi piace introdurre un po’ della mia storia nell’oggetto. Altri miei lavori, invece, puntano sull’esatto contrario. La lampada Zante è un oggetto fatto totalmente a mano, ma che mira alla perfezione del prodotto industriale: l’oggetto artigianale rinuncia al suo naturale grado di imperfezione e diventa perfetto. Strano paradosso. Lo spettatore che osserva la lampada Zante non può neanche immaginare quanta abilità ci voglia per produrre un oggetto del genere a mano, senza stampo.

L’oggetto di design deve essere perfetto o imperfetto?

È una strana domanda. Posso risponderti dicendo che il vaso giapponese ha bisogno dell’imperfezione per essere perfetto…

Che rapporto hai con le aziende e in generale con chi produce i tuoi oggetti?

La cultura dell’azienda per cui lavoro è fondamentale. Mi piace il rapporto diretto con le persone che realizzano concretamente l’oggetto. Se vado a Venezia, parlo direttamente con il Mastro Vetraio, in fornace. In Poltronova mi confronto direttamente con i tappezzieri, con i sellai. È grazie agli artigiani, alla loro esperienza, che posso sperimentare nuove soluzioni. È da loro che imparo costantemente nuove tecniche, nuove abilità.

Buona parte del cosiddetto “design” è fatta dall’artigiano che lavora in azienda, ma che quasi sempre resta nell’ombra…

È vero. Il ruolo degli artigiani è essenziale, così come quello degli imprenditori che guidano le aziende: sono loro che scelgono che strada prendere.

Nigel Coates, Click Clack, Scubism collection, 2008. Design per Fratelli Boffi.

A proposito di imprenditori e titolari di azienda, ti sei mai sentito frenato da alcune loro scelte?

Un’azienda ti chiede un progetto. Quello che fa il designer è cercare di esplorare e comprendere a fondo i bisogni dell’azienda, cercando un compromesso tra il proprio gusto, la propria ricerca, e le esigenze del committente. Esigenze di business, ovviamente. L’incontro tra il designer e l’azienda, quando funziona, genera benefici per entrambi. In generale, come designer evito di propormi come la soluzione a tutti i problemi del committente. Anzi, il mio punto forte è quello di riuscire a pormi in una condizione di massimo ascolto.

Stando alle definizioni di Donald Norman, ti si potrebbe definire più un “Emotional Designer” che un “Industrial Designer”.

Sì, ma cos’è oggi l’industria del design, cosa produce? Oltre che oggetti, produce emozioni. Guardiamoci attorno. Cosa vedi? Emozioni, narrazioni, sogni. Un oggetto deve avere una funzione e, superando la lezione del modernismo, deve trasmettere un’emozione, raccontare una storia. E l’emozione che il designer vuole trasmettere deve essere coerente con i valori dell’azienda. Il design è questo. Se non c’è sintonia tra i valori di un’azienda e quelli di un designer, diventa tutto più difficile.

Nigel Coates, Faretto Doppio, 2011. Design per Slamp.

Alcune aziende sembrano non voler rischiare con progetti nuovi. Secondo te non lo fanno per motivi puramente commerciali o perché non sono interessate a cambiare, a rinnovarsi?

Quello che ho imparato con Slamp, di cui sono il direttore artistico e quindi responsabile nei confronti dell’azienda, è che tutti gli oggetti devono avere una percentuale di “Slampness”. Questo significa che devono essere riconoscibili come “prodotti Slamp” e allo stesso tempo devono presentare, di volta in volta, dettagli inediti, atmosfere nuove, stili differenti capaci di rispecchiare l’evoluzione del gusto del pubblico. Per ottenere questo risultato, il designer, la direzione aziendale e la produzione devono essere sulla stessa lunghezza d’onda. Io prima parto con un’idea, che però non comunico subito al committente o all’azienda, perché deve sedimentare, raggiungere il giusto grado di maturazione. Poi, una volta rivelata, l’idea viene sottoposta a modifiche e aggiustamenti, senza intaccarne le qualità distintive, il carattere. È il carattere a generare il desiderio.

Agli inizi della tua carriera il tuo design era sensuale, avvolgente. Con gli anni mi sembra si sia fatto più essenziale. Oggi con pochi segni comunichi forti emozioni.

Ho capito che per comunicare qualcosa puoi anche evitare di spingerti ogni volta ai limiti delle forme. E ho capito che il design non è come scrivere una tesi: deve avere leggerezza, essere amichevole, non deve accumulare troppi significati. Un oggetto non può raccogliere e trasmettere più di una certa quantità di emozioni. Anche il mio studio è cambiato: agli inizi era caotico, oggi è ordinato, pulitissimo.

Tu guidi il dipartimento di architettura al Royal College of Art. Cosa insegni ai tuoi studenti?

Cerco di insegnare la capacità di comprendere e interpretare il tempo, l’epoca in cui si trovano immersi. Devono imparare a riflettere criticamente su ciò che li circonda. Detesto l’idea che possano fare architettura secondo le mode del momento, copiando il lavoro degli architetti più famosi. Gli studenti devono imparare a pensare con la propria testa, devono individuare la propria strada, comprendere il mondo, con le sue contraddizioni, i suoi conflitti, i suoi momenti di gioia e di bellezza. Cerchiamo di renderli permeabili ai segni dell’umanità. A tutti i segni dell’umanità. Questo proviamo a fare al College. Visto che i loro progetti di studio hanno poche probabilità di essere realizzati, stimoliamo gli studenti a individuare una sorta di verità nel metodo progettuale, a immaginare mondi, spazi, realtà, storie capaci di ospitare le loro idee. È la visione a fare la differenza, la capacità di indirizzare l’immaginazione verso i propri desideri. Sviluppare un approccio del genere è più importante che apprendere in modo accademico la storia dell’architettura. Al College, non ci sono teorie da studiare a memoria. Gli studenti devono imparare a cogliere la possibilità del progetto, che è poi la possibilità del cambiamento, del movimento. Il movimento è trasformazione, evoluzione, e l’architettura è movimento dello spazio, all’interno dello spazio. Fare architettura, fare città, significa saper dirigere questo movimento, questo racconto.

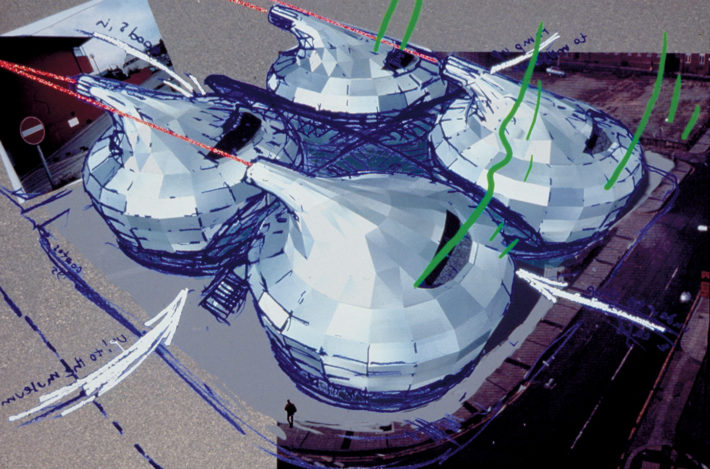

Nigel Coates, National Centre for Popular Music, Sheffield, disegno, 1998. Courtesy: Nigel Coates Archive.

Qual è il racconto che stiamo vivendo oggi, dal punto di vista architettonico?

Oggi il concetto di architettura e design legato alla narrazione, così come lo avevo concepito ai tempi della rivista NATO (Narrative Architecture Today), è al centro di speculazioni concettuali non sempre chiare. L’architetto è, o dovrebbe essere, colui che prima di tutti comprende in che direzione si sta evolvendo la città, le persone che la vivono. Questa evoluzione avviene secondo due modelli spazio-temporali. Uno lineare, progressivo, che si sviluppa su tempi lunghi, e uno estemporaneo, esplosivo, che rappresenta il punto di rottura tra due cicli lineari. In questo momento, secondo me, siamo nel bel mezzo di una fase esplosiva, di frattura, che vede l’architetto sempre più affascinato da territori limitrofi alla sua professione e sempre meno coinvolto nella materia che contraddistingue la sua disciplina: lo spazio. Ecco, io penso che per cambiare un po’ il tracciato narrativo del futuro, l’architetto dovrebbe riconquistare confidenza con l’elemento spazio, così da rimetterlo al centro dei suoi progetti. Indipendentemente dal fatto che essi riguardino oggetti, architetture o città. Lo spazio dovrebbe essere qualcosa da poter offrire al mondo. Negli ultimi tempi mi sono occupato più di design che di architettura, ora penso sia giunto il momento di tornare a plasmare lo spazio delle nostre città. E di creare così un racconto nuovo.

Nigel Coates, Caffè Bongo, Tokyo, 1986. Foto: Edward Valentine Hames.