7 Aprile 2015

In un’epoca in cui il discorso sul design è sempre più associato a processi, narrazioni e immagini, il lavoro di Odo Fioravanti resta fieramente industriale e formale. Odo, voce fuori dal coro, è un designer di prodotto a tutto tondo, amato dalla critica e dalla stampa specializzata che gli riconoscono un notevole gradiente di riflessione e ricerca. Per lui, la parola design non rinuncia al suo storico attributo industrial. Anzi, il lavoro con l’impresa e per l’impresa fortifica una tradizione profondamente radicata nella storia italiana, che è sempre stata di tipo industriale sui generis, intrisa di artigianato ben prima che quest’ultimo divenisse un fenomeno di moda o il vessillo di una diversa modalità di produzione. Nel suo blog, Fioravanti pubblica immagini di oggetti comuni, non suoi, rintracciati nella realtà come storie spontanee. Una pratica che rivela un’attitudine a osservare e interrogarsi su ciò che lo circonda, come progettista, ma anche come essere umano. Con quella curiosità che Achille Castiglioni riteneva indispensabile per il buon designer.

Diciamolo subito, sei estraneo a tanto design contemporaneo.

Mi ha sempre affascinato il susseguirsi delle mode nel design. È una specie di intestino corto che digerisce rapidamente e poi ti espelle. Se ti poni il problema di essere à la page, e fai un inchino all’artigianato, al mondo dei makers o alla negazione della forma, è chiaro che poi la tua fine è quella. Ma c’è qualcosa di decisamente strumentale in questo modo di porsi: molti progettisti non puntano tanto a realizzare merci da vendere, quanto a produrre belle immagini da pubblicare su un blog. Come se si trattasse di un sistema alternativo: la produzione di immagini contro quella di oggetti reali.

Colibrì, design di Odoardo Fioravanti per Foscarini, 2011.

Eppure, da tempo si assiste a un forte recupero del “fare”, dell’abilità artigiana.

Non mi convince, anche perché nell’industria italiana l’artigianato c’è da sempre, trattandosi di una realtà che, tranne rarissime eccezioni, non è mai stata davvero industriale. Giampiero Bosoni dice giustamente che ci sono più frese a modellare mobili rococò in Veneto che nelle aziende che vengono definite di “design”. Poi c’è chi incolla a mano tante palline finché non ne fa una sedia intera, che poi finisce sulle copertine dei libri di design: ecco un lavoro artigianale in senso stretto.

E il tuo design?

Io ho sempre guardato a questo mondo semi-artigianale del design italiano come a una realtà in grado di offrire alla gente degli oggetti belli. Per me bellezza e giustezza di un oggetto sono caratteristiche continue: in un oggetto, non c’è confine tra l’essere bello e l’essere giusto, quindi adatto allo scopo. Rendere accessibile questa virtù delle cose è un obiettivo nel quale mi riconosco. Quanto al successo commerciale, non ho nessuna paura che venga usato quale metro per giudicare il mio lavoro: penso di essere uno dei pochi designer a vivere per due terzi di royalties, ovvero di percentuali sulle vendite dei progetti. Dovrebbe essere un dato comune, ma non è più così.

Tra i designer più giovani si riscontra un certo imbarazzo verso la commercializzazione degli oggetti. Cosa ne pensi?

Ovviamente, esiste anche la sfumatura della mercificazione. Ma oggi è più facile stare dalla parte di chi si pone in alternativa ai mezzi di produzione industriale. Questo fino a quando il tuo progetto non ha successo. Quando un maker propone un prodotto, deve sperare di non avere successo, perché se di colpo gliene chiedono ventimila pezzi sorge un problema: per fare quel salto di quantità e qualità, è indispensabile andare a bussare all’industria.

Cosa vuol dire dialogare con l’industria?

In primo luogo, cambiare la scala della progettazione. Proiettarti verso il grande numero, che personalmente è quello che mi interessa. Tu puoi mettere un messaggio in una bottiglia e gettarla in mare sperando che raggiunga qualcuno, oppure puoi realizzare un prodotto che si aggiri sul milione di pezzi, contare su una distribuzione più ampia e raggiungere molte più persone. Detto questo, una sedia come Frida ha alle spalle notti in bianco, sudore, fatica, senza per questo voler veicolare un messaggio che vada oltre il suo essere una sedia progettata. Io uso il design come strumento di diffusione della mia idea di progetto, e non per comunicare qualcosa di bellissimo da seppellire in un buco. È come fare un film: speri che il pubblico lo veda!

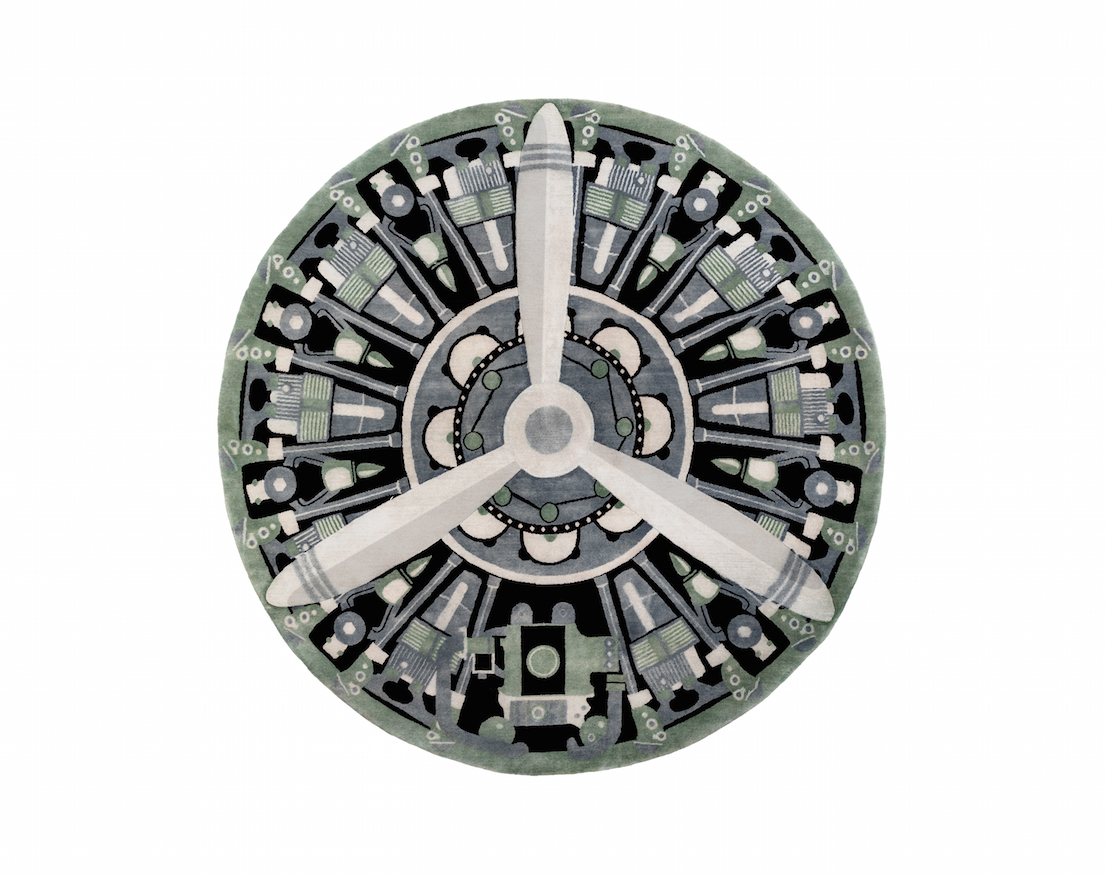

Rotor, design di Odoardo Fioravanti per Nodus, 2014.

Qual è il rapporto tra la forma di un oggetto e il suo messaggio?

Negli ultimi anni sono stati premiati oggetti che avevano la forma del messaggio che volevano comunicare. Oggetti che codificano i gesti secondo un uso pornografico della forma, nel senso che la funzione viene non solo esposta ed esibita attraverso di essa, ma addirittura imposta. In altre parole, il progettista ti dice quello che dovrai fare con quell’oggetto, come utilizzarlo, i gesti che compirai, il sorriso che ti susciterà. Questa degli oggetti in forma di messaggio, però, non è altro che una “tecnica”. E a me non interessa.

Quando progetti, prevedi l’uso che si farà delle tue cose?

A me non piace progettare la reazione. Mi viene in mente Bruno Munari che si siede al contrario sulla poltrona, negando la funzione per cui quell’oggetto è stato progettato. Decidere cosa devi fare con un oggetto, o come devi muoverti nello spazio, è una posizione tipica degli architetti. E architettare – se ci pensi – è una parola con una sfumatura negativa: è il verbo che si usa per dire che qualcuno sta tramando alle spalle di qualcun altro. Architettare, ordire, macchinare.

Qual è il significato dei tuoi oggetti?

A volte penso che nel mio lavoro il significato sia diluito in quantità così omeopatiche che non ho nemmeno voglia di spiegarlo. Questo perché spero e penso che questo significato possa essere percepito in modo quasi subliminale, senza doverlo esplicitare più di tanto. È un po’ come la differenza tra il sarcasmo e l’ironia. L’ironia serve a stimolare l’intelligenza. A me piace toccare alcune corde delle persone, senza rendere troppo esplicita la sollecitazione. La mia è una lusinga in senso positivo nei confronti di coloro che utilizzeranno le mie cose, un atto di stima nella loro capacità di lettura.

Cosa vuol dire avere successo nel mondo del design?

Il mio più grande successo è far stare bene le persone che usano le mie cose. E sperare che col tempo questa relazione tra le persone e le cose diventi più intensa, e aumenti la consapevolezza di cosa c’è in quell’oggetto. Come avviene tra esseri umani che si scoprono e si conoscono meglio nel tempo.

Frida, design di Odoardo Fioravanti per Pedrali, 2008. Foto: Leo Torri.

Quanto incide il tempo nella relazione con gli oggetti?

Penso che ci voglia del tempo per comprendere le cose che ci circondano. E il tempo spesso è proprio quello che ci manca, tanto che il rapporto con gli oggetti sembra risolversi nei primi dieci secondi dell’incontro. Io, al contrario, vorrei che le persone sentissero il desiderio di possedere nel tempo le cose che progetto, di instaurare con esse un rapporto duraturo. Altrimenti finisce che ti metti in casa uno sconosciuto, come diceva Alberto Sordi! Quando scegli chi metterti in casa ci devi pensare bene.

Quanto è cambiata la figura del designer da quando, come nel tuo caso, ha una formazione specialistica, e non necessariamente da architetto?

Per sua natura, l’architetto è abituato a condizionare parti del mondo e non sempre a relazionarsi reciprocamente con un grande pubblico. L’architetto deve convincere una ristretta cerchia di persone a realizzare un determinato progetto. Una volta costruito, l’edificio sarà utilizzato da centinaia di migliaia di persone in modo univoco, senza possibilità di scelta. Pensiamo a una stazione: la decidono in cinque, la progettano in dieci e la usano milioni di persone: anche chi la critica. Diversamente, una sedia viene realizzata da cinque soggetti, ed è scelta, acquistata e usata da molti individui che agiscono singolarmente, esprimendo una preferenza. La differenza è tutta qui: una è un’imposizione, l’altra è una libera scelta. Questo è un esempio grossolano per dire che l’architetto cala dall’alto la sua soluzione nella realtà, mentre il designer la propone.

Tu hai iniziato studiando ingegneria, vero?

Sì, frequentavo ingegneria a Roma, ma ero un pessimo studente. Non mi piaceva, volevo fare design, ma non lo sapevo, era una materia che non conoscevo. Ho scoperto quasi per caso cosa fosse il design.

Come?

Un mio amico era venuto a Milano per frequentare un corso serale al Politecnico sull’amministrazione condominiale, e i corsi si tenevano nelle aule di design. Chiese di cosa si trattasse, e una volta capito mi chiamò entusiasta dicendomi che lì c’era l’università che faceva per me. Ricordo che andai subito a Roma all’ISIA, chiesi cosa potevo leggere per informarmi e un docente mi consigliò i libri di Munari, la storia di De Fusco, Domus, Ottagono. Lo stesso giorno andai in libreria e mi comprai tutto, tornando a casa carico di libri e riviste che ovviamente ho ancora: riportano tutti la data di quel giorno in cui decisi che dovevo capire cosa fosse il design. Mi sembrava un miracolo che esistesse una materia con dentro tutto quello che mi piaceva: pensiero, ma anche lavoro con le mani, tecnica.

Corace, design di Odoardo Fioravanti per Toshiba, 2014. Foto: Emanuele Zamponi.

A proposito di tecnica, cosa pensi del processo di democratizzazione promosso dal mondo dei makers?

Guarda, quando ero bambino c’erano i Lego e poi sono usciti i Lego Technic, che portarono con successo la meccanica nel mondo dei mattoncini e dei giochi in generale. Ora, questo fatto non ha cambiato la storia della meccanica. Il fenomeno dei makers, che sta distribuendo tecnologia a livello popolare – l’inno dell’open source, il progetto alla portata di tutti, etc. –, non genererà automaticamente innovazione. Non è che se tutti sanno fare un circuito allora cambia la storia della tecnologia. Cambia semmai la storia del costume, non quella della tecnologia.

E sulla proposta di un nuovo modello di produzione e distribuzione?

È un po’ come se questo mondo fosse nato per distinguersi da quello della produzione industriale, come la musica underground ha fatto rispetto alle grandi etichette. È un meccanismo attivo in molti campi, anche in quello dell’arte, dove Cattelan è considerato “commerciale” solo perché ha svoltato e ha fatto i soldi. Insomma, sei uno dei “nostri” finché ti va male, ma se diventi mainstream rientri automaticamente tra i cattivi. Questo aspetto del mondo makers, ovvero il definirsi per opposizione al mondo dei non-makers, non mi è mai piaciuto.

Ci vedi solo questa connotazione negativa?

No, dei makers apprezzo molto l’opera di alfabetizzazione di base rispetto alla tecnologia. Ma dalla diffusione di una pratica alla creazione di innovazione, fino alla produzione di cose belle e buone per l’umanità, penso che ci passi una certa distanza. Per quanto riguarda invece gli sbocchi di mercato, il problema è che il mondo makers si rivolge più a se stesso che al commercio comune: Arduino vende i circuiti ai makers, che vendono le frese ad altri makers, che fresano pezzi di altre macchine, etc. È una specie di società di quaccheri tecnologici basata su un baratto 2.0.

Raccontaci i tuoi ultimi progetti.

Negli ultimi mesi ho lavorato a un progetto curato da Marco Sammicheli per lo spazio TIM4Expo della Triennale di Milano. Si tratta di due lavori di cui vado molto fiero. Il primo, la mostra (S)oggettiva: lo sguardo degli oggetti (conclusa la scorsa settimana, nda), propone una lettura quasi animista di alcuni dei miei prodotti, ribaltandoli da oggetti a soggetti delle azioni che compiono. È un’ottica legata a quello che oggi viene chiamato l’Internet delle cose, e la potrei riassumere in una frase: cosa succederebbe se la tua sedia si aprisse una pagina Facebook? Il secondo lavoro consiste in una mostra che inaugura il 10 aprile, in occasione della Milan Design Week. Nell’ambito della mostra, che s’intitola Milano Galleria e vede coinvolti, oltre a me, Zaven, Marco Dessí e GamFratesi, ho sviluppato un tema legato all’industria e in particolare ho puntato l’attenzione sui DPI, i Dispositivi di Protezione Individuale. Ne è nato il progetto Shield & Share: un’occasione per ripensare i diaframmi che separano l’uomo dalla sua attività lavorativa e dalle macchine, e farli diventare strumenti di condivisione a basso costo. Volevo riconoscere dignità di condivisione social anche ai gesti che appartengono ai mestieri più semplici dell’industria tradizionale. Spesso, infatti, il web è fatto di condivisione di esperienze chic o patinate. Se vado a correre alle 7:30 a Central Park lo scrivo su Facebook, con tanto di tempi, percorso e calorie bruciate, ma se faccio il tornitore sembra che io stia facendo un’esperienza che non merita di essere condivisa.

Shield and Share: connected protections for workers, design di Odo Fioravanti per TIM (TIM4Expo), 2015. Elmetto protettivo con clip per inserire il proprio cellulare e registrare filmati in soggettiva nei cantieri.

Babila, design di Odoardo Fioravanti per Pedrali, 2014.

T-gola, design di Odoardo Fioravanti per Andreoli, 2007.

Roncola, design di Odoardo Fiorvanti, 2010. Prototipo.

Pidgin, design di Odoardo Fioravanti per OPOS-Incotex, 2008. Foto: Matteo Cirenei.

Bern, design di Odoardo Fioravanti per Maison203, 2014.

Shield and Share: connected protections for workers, design di Odo Fioravanti per TIM (TIM4Expo), 2015. Cuffie antirumore con connessione bluetooth per rispondere al cellulare.

Shield and Share: connected protections for workers, design di Odo Fioravanti per TIM (TIM4Expo), 2015. Circuito bluetooth da posizionare sulle scarpe antinfortunistiche capace di monitorare l’impegno fisico del lavoratore e condividerlo su piattaforme simili a Runtastic.

Shield and Share: connected protections for workers, design di Odo Fioravanti per TIM (TIM4Expo), 2015. Salopette da lavoro con oblò nella tasca frontale per posizionare il cellulare e riprendere il proprio lavoro in soggettiva.

Shield and Share: connected protections for workers, design di Odo Fioravanti per TIM (TIM4Expo), 2015. Maschera da saldatore in cui posizionare il cellulare che funziona sia da visore che per riprendere l’azione della saldatura.

Odoardo Fioravanti