2 Maggio 2013

A grande richiesta, abbiamo deciso di pubblicare sul sito le lunghe e straordinarie interviste apparse sul magazine cartaceo dal 2009 al 2011. Quaranta trascinanti conversazioni con i protagonisti dell’arte contemporanea, del design e dell’architettura. Una volta alla settimana, un appuntamento da non perdere. Un regalo. Oggi tocca ad Alfredo Jaar.

Klat #01, inverno 2009-2010.

Una delle voci più radicali della scena artistica internazionale, Alfredo Jaar esplora da più di trent’anni la pervasività della manipolazione ideologica messa in atto dai mezzi di comunicazione di massa. Nell’intervista per KLAT l’artista racconta dei suoi esordi in Cile sotto la dittatura di Pinochet, del suo interesse per l’Africa e della sua ammirazione per la cultura italiana del Novecento. Tutto sotto il segno della necessità etica di immaginare (e creare) un mondo migliore.

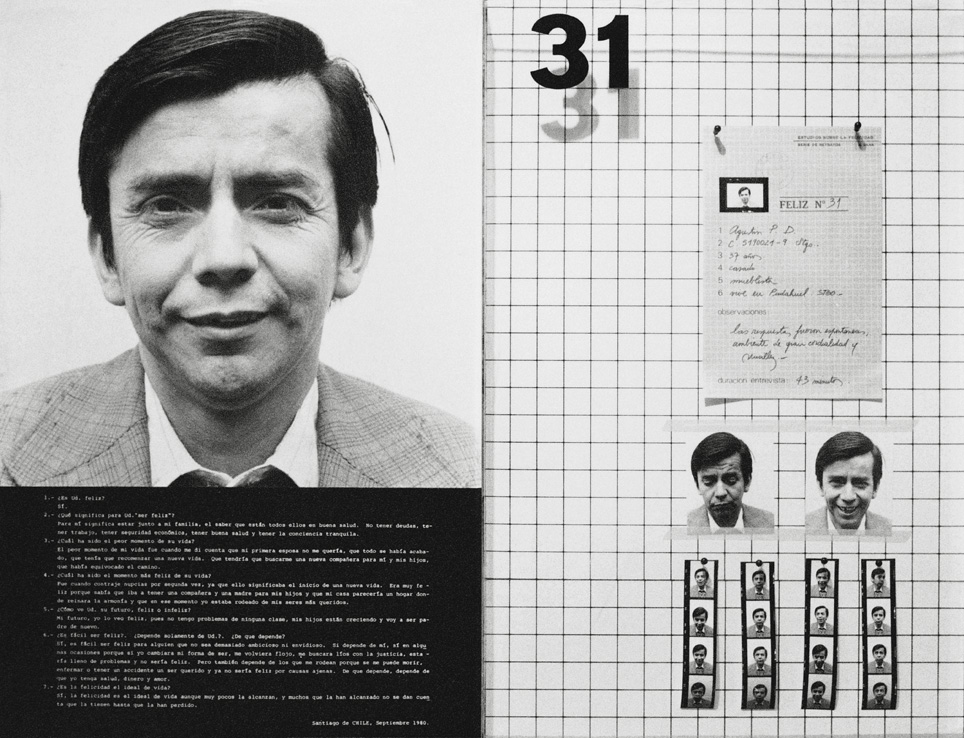

Vorrei cominciare la nostra conversazione parlando dei tuoi esordi artistici durante gli anni Settanta in Cile, il tuo paese d’origine. Hai affermato che quando l’11 settembre del 1973 il presidente Salvator Allende, eletto democraticamente, venne spodestato dal generale Pinochet, con il supporto degli Stati Uniti, i cileni hanno patito il loro piccolo 11 settembre. Il tuo impegno sociale, così come le tue battaglie culturali per la democrazia, sono cominciate con la lunga storia di oppressione che tu e tutti i cileni avete dovuto sopportare da quel giorno in poi. Che ricordi hai dell’ambiente sociale nel quale hai realizzato Studies on Happiness, il tuo primo lavoro importante?

Il colpo di stato militare si compì martedì 11 settembre 1973. Fu una tragedia di incalcolabili proporzioni, durata diciassette anni. Nella storia cilena, l’11 settembre è passato alla storia come una data funesta, e l’eco di questi avvenimenti si sparse anche nel resto del mondo. Quando è accaduto l’11 settembre di New York nel 2001, si è trattato di uno spettacolo globale, trasmesso in tempo reale dalle televisioni di tutto il mondo. Da quel momento, il nostro 11 settembre è scomparso dalla coscienza collettiva del mondo, superato da un evento che, ironicamente, ha avuto luogo nel Paese che orchestrò la nostra tragedia, con Nixon e Kissinger nella vesti di solerti promotori del colpo di stato cileno. È stato in tale contesto che, in un’intervista, ho spiegato come il nostro 11 settembre sia divenuto il piccolo 11 settembre, el once chico, come hanno iniziato a chiamarlo in Cile, fratello minore di quello di New York. A ogni modo, i cileni hanno patito diciassette anni di dittatura, omicidi, oppressione ed esilio. Il Cile tuttavia è un piccolo Paese con un modesto peso geopolitico e questa tragedia si è consumata in larga misura nel silenzio e nell’invisibilità generale. Sono diventato un artista durante quegli anni di dittatura. Tra le altre cose, una dittatura significa censura. Nessuno poteva esprimere aperta opposizione al regime militare senza rischiare di “scomparire”. Gli artisti hanno dovuto imparare a creare, poeticamente, spazi di resistenza. Il mio progetto Studies on Happiness ha cercato di generare uno spazio non solo di resistenza, ma soprattutto di speranza. Era un lavoro molto ambizioso, articolato in sette fasi nell’arco di tre anni. In un Paese che non aveva elezioni democratiche, avevo inventato un modo poetico, quasi filosofico, per permettere alle persone di partecipare alla vita civile ed esprimere le proprie opinioni. Ero un giovane artista senza paura.

Oggi vorrei ancora avere quella carica utopica… Credo che ciascuno di noi sia la risposta a tutti i molteplici stimoli a cui siamo esposti. Se vivere e operare in Cile durante quegli anni ha segnato in modo evidente i miei esordi (lasciai il Paese nel 1982), ci sono molti altri elementi ed esperienze che hanno determinato la mia identità e le mie motivazioni come artista.

Alfredo Jaar, Studies on Happiness. Portraits of Happy and Unhappy People, 1980. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

Riguardo agli stimoli intellettuali che hanno nutrito la tua attività artistica, penso a quanto hai raccontato quest’anno a New York durante una lecture tenuta al Whitney Museum Independent Study Program, dove hai rimarcato come probabilmente non saresti divenuto un artista se non avessi incontrato l’opera politica e poetica di tre grandi pensatori italiani del XX secolo: Antonio Gramsci, Giuseppe Ungaretti e Pier Paolo Pasolini. È davvero un’affermazione memorabile, perché la loro eredità filosofica e letteraria costituisce uno dei tesori intellettuali della storia recente italiana. Tutti e tre sono tuttavia piuttosto dimenticati oggi in Italia, in particolare Gramsci. Le loro idee e battaglie non sembrano interessare a molti e non contribuiscono al dibattito civile e politico nel Paese. Come hai conosciuto l’opera di Gramsci, Ungaretti e Pasolini? Sono stati parte dello sviluppo del tuo pensiero artistico sin dagli anni cileni?

A Santiago ho studiato architettura e cinema. Così ho scoperto il cinema italiano molto presto, in particolare il neorealismo. Ricordo ancora lo shock che provai nel vedere Roma Città Aperta di Rossellini e Ladri di Biciclette di De Sica. Ero interessato anche a Visconti, ma è stato Antonioni a catturare davvero la mia immaginazione. Volevo essere un poeta come lui. Di seguito ho scoperto anche Pier Paolo Pasolini, sia come regista sia come poeta. Il suo poema Le ceneri di Gramsci mi ha aperto la strada agli scritti di Gramsci. Mi resi poi conto che Gramsci era già un’importante risorsa intellettuale all’interno della resistenza antifascista cilena. Capii presto che Pasolini rappresentava il modello di intellettuale che volevo perseguire io stesso. Era un intellettuale completo, regista e poeta, ma anche scrittore, critico, drammaturgo, giornalista e polemista, completamente addentro alla società del suo tempo. Gli scritti di Gramsci furono una rivelazione. A mio avviso, Gramsci è uno dei più acuti intellettuali che siano mai esistiti. Il suo pensiero politico radicale, assieme alla sua formidabile capacità di analisi culturale, sono oggi necessari almeno quanto lo erano al suo tempo. Mi è poi sempre piaciuta la poesia e attraverso l’opera poetica di Pasolini ho conosciuto Montale, Saba e Ungaretti. Giuseppe Ungaretti è diventato uno dei poeti che amo di più, per la straordinaria economia dei suoi versi e la stupefacente capacità di dire tantissimo con poche parole. Non ho mai studiato arte e mi considero ancora un architetto e un filmmaker. Penso a me stesso come un architetto che produce arte, infatti uso ancora una metodologia da architetto per fare arte. Ma sono anche stato influenzato da molti grandi artisti e intellettuali e in alcuni dei miei recenti progetti italiani si può dire abbia lavorato seguendo le orme di Gramsci, Pasolini e Ungaretti.

Alfredo Jaar, The Ashes of Pasolini, 2009. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

Cosi è sotto questa influenza italiana che hai rafforzato l’idea del potenziale rivoluzianario delle esperienze culturali, che è al centro del pensiero di Gramsci e della sua convinzione di come la cultura possa essere motore di cambiamento e agente di sovversione in ambito politico. Ciò mi fa pensare al tuo intervento pubblico Questions Questions, parte della tua mostra It Is Difficult organizzata allo Spazio Oberdan e all’Hangar Bicocca a Milano nell’autunno del 2008. In quella circostanza hai sollevato una serie di interrogativi indirizzati a stimolare una riflessione sulla nostra comune comprensione della cultura, rendendoli visibili nello spazio pubblico, sotto forma di semplici poster sulle superfici di bus, spazi pubblicitari, metropolitane e tram. In tal modo hai destato attenzione verso domande tanto essenziali quanto dimenticate, come La politica ha bisogno della cultura? Che tipo di reazioni ti aspettavi dal pubblico della città? Come si è svolto tutto il progetto?

Questo intervento pubblico è stata la mia modesta risposta alla morsa di controllo dello spazio pubblico esercitata in Italia dai media di Berlusconi e dal network pubblicitario di sua proprietà. Questo dominio, quasi totale, ha reso tragicamente obsoleto il significato stesso di spazio pubblico, al punto che si può tristemente affermare come non vi sia quasi più spazio pubblico in Italia. È un fenomeno stupefacente, che ha relegato l’Italia al 73° posto al mondo per la libertà di stampa (fonte: Freedom House, nda). Questa scioccante realtà è stato l’ambiente sociale nel quale mi sono trovato a lavorare. Ho deciso così di creare delle piccole crepe nel sistema, cercando di occupare ogni singolo spazio disponibile: mezzi di trasporto pubblici, cabine telefoniche, muri stradali, schermi elettronici, oltre a un milione di cartoline e un sito web. Tutto per una durata di tre mesi. Se questi spazi non ci fossero stati donati gratuitamente, l’intero progetto sarebbe costato più di un milione di euro. Le domande hanno generato un network di resistenza nella città, un nuovo spazio di speranza. Per quanto riguarda le reazioni, non sapevo cosa aspettarmi. Temevo che le persone fossero state completamente anestetizzate dal sistema di Berlusconi. Ma le reazioni sono state in realtà straordinariamente positive e abbiamo ricevuto un incredibile numero di risposte. Abbiamo organizzato un convegno di una giornata con un gruppo di intellettuali in uno spazio a nostra completa disposizione. La Repubblica ha dedicato una copertura di quattro pagine al progetto e ha chiesto a una ventina di nomi della scena culturale di rispondere alle domande. Tra gli altri, hanno partecipato Bernardo Bertolucci, Dario Fo, Inge Feltrinelli e Michelangelo Pistoletto. Ho scoperto che le persone avevano un reale, palpabile bisogno di esprimere se stessi e Questions Questions ha offerto loro un piccolo spazio per farlo. Posso dire che questo è stato sino a ora il mio progetto più gramsciano, una chiara dimostrazione della capacità della cultura di stimolare cambiamento.

Partendo dal tema di questo progetto milanese, vorrei sapere di più sulla tua concezione di cultura. Secondo una tua affermazione apparsa originariamente nel volume JAAR SCL 2006 e successivamente riprodotta nel catalogo che accompagna la tua mostra del 2007, La politique des images al Musée Cantonal des Beaux-Arts di Losanna, hai detto di credere che, diversamente da quello dei media, il mondo dell’arte e della cultura, quello dei musei e delle università, «è l’ultimo posto dove si può ancora essere liberi di sognare un mondo migliore». Sono completamente d’accordo con te su questo punto e condivido la tua preoccupazione per la manipolazione ideologica esercitata nell’ambito dell’informazione e della cultura popolare. Mi viene in mente quanto scritto da Theodor Adorno nella sua Teoria Estetica, dove afferma che «l’arte critica la società per mezzo della sua stessa esistenza» e che, in ultima istanza, l’arte si definisce come resistenza alla società. Tuttavia, durante il loro periodo di esilio a Los Angeles negli anni Trenta, Horkheimer e Adorno argomentavano che il pensiero autentico non può sopravvivere se trattato come un oggetto di mercificazione culturale e distribuito per soddisfare le richieste dei consumatori all’interno della società capitalista. Questo accade tanto più oggi. Vorrei chiederti come hai affrontato questo problema nella tua attività, come artista attivo nel sistema delle gallerie commerciali e oggetto di mostre in musei finanziati da settori influenti del capitalismo multinazionale.

Se si guarda alla storia dell’arte, e in particolare al destino finale delle avanguardie, è chiaro che è impossibile rimanere al di fuori del sistema. Perfino i gesti più radicali sono recuperati dal sistema stesso e trasformati in oggetti per il mercato. Il sistema vince sempre in tal senso. Il dadaismo è stato una sua vittima. Così il surrealismo, e anche il movimento Fluxus, l’arte povera e il concettuale. La lista è lunga e deprimente. Io ho reagito a ciò nel corso degli ultimi trent’anni dividendo il mio lavoro in tre grandi aree di intervento. Solo un terzo del mio tempo è dedicato al lavoro per il cosiddetto art world, un network di gallerie, musei e fondazioni dove il target è dato da una audience limitata e molto privilegiata, una piccola élite. Ho così dedicato un secondo terzo del mio tempo a realizzare ciò che io chiamo interventi pubblici, lavori che cercano di trattare problemi della vita reale all’interno di situazioni sociali molto distanti dal mondo dell’arte, con un pubblico completamente diverso. L’ultimo terzo del mio tempo è speso insegnando, guidando workshop e seminari in giro per il mondo: ciò mi permette di interagire con le nuove generazioni e condividere con loro la mia esperienza, dandomi al tempo stesso la possibilità di imparare moltissimo. È solo lavorando in tal modo che mi sento completo, sia come artista sia come essere umano. Rivolgendomi a una élite posso stimolare una volontà di cambiamento in coloro che hanno il potere diretto di innescarlo. Lavorando ai miei interventi pubblici cerco di espandere l’estensione limitata del mondo dell’arte per raggiungere un pubblico molto più ampio, in contesti dove posso essere molto più libero e radicale, senza le inevitabili limitazioni degli spazi istituzionali. Insegnando, cerco invece di stimolare le nuove generazioni di artisti verso un pensiero critico, capace di rispondere alle esigenze del nostro tempo e a tutte le diverse, specifiche realtà. Insegnando si incontrano menti giovani e molto aperte, fortemente motivate a cambiare il mondo. Queste tre attività sono in ultima istanza interne al sistema, ma mi consentono tuttavia di avere una certa libertà per poter lavorare senza compromessi. Come ha detto William Blake, devi inventare il tuo sistema se non vuoi essere schiavizzato dal sistema di un altro uomo. Io certamente non ho illusioni e, come Gramsci, sono un pessimista della ragione, ma come lui mantengo l’ottimismo della volontà. Ciò che chiedo a me stesso e ai miei studenti è quello che Pessoa chiamava una «geografia dell’autoconsapevolezza», un’attenta presa di coscienza che ci aiuti a capire meglio il mondo per reagire agli spaventosi squilibri a cui assistiamo quotidianamente, invece di contribuire a replicarli.

Alfredo Jaar, Questions Questions, 2008. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

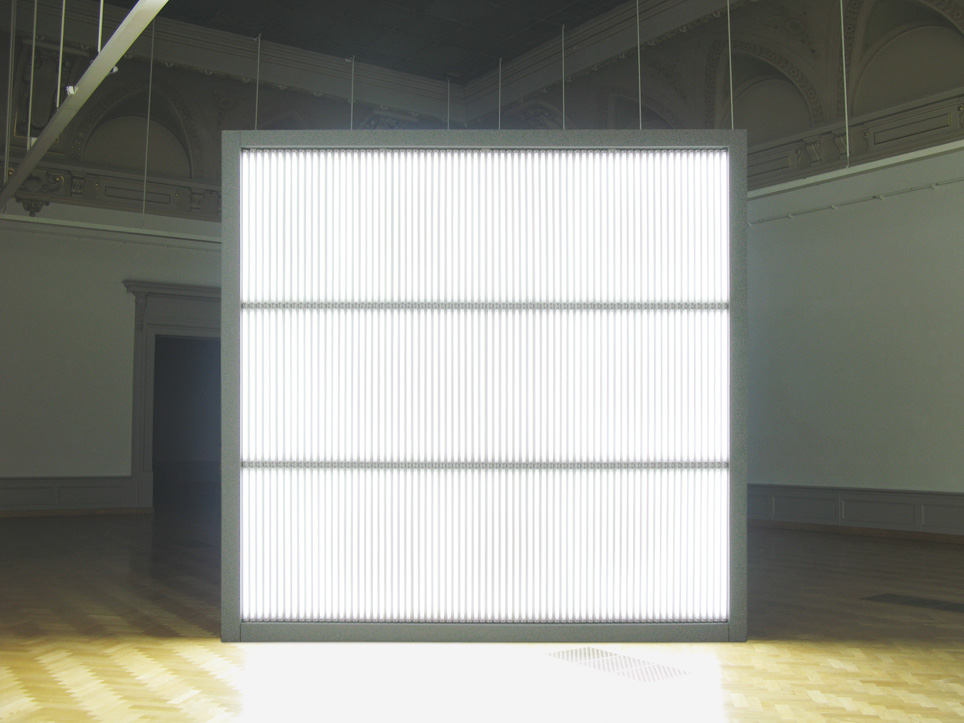

Uno dei tuoi progetti più complessi e coinvolgenti è stato The Skoghall Konsthall, proprio perché esso sembra toccare questi tre aspetti cruciali del tuo lavoro: il ruolo problematico delle istituzioni, il potenziale sociale degli interventi pubblici e l’urgenza di una pedagogia artistica radicale. Hai realizzato una Kunsthalle effimera fatta di carta per una piccola città svedese dominata da una cultura monoindustriale, dove non vi era alcuna infrastruttura culturale, focalizzando in questo modo il significato dell’arte nello spazio pubblico. Poi, in pieno contrasto con i sentimenti generali della comunità locale, hai messo in scena una sorta di performance bruciando completamente la Kunsthalle dopo appena 24 ore dalla sua apertura. In tal modo sei riuscito a generare una forte reazione negli abitanti di Skoghall. La conclusione positiva di questo dialogo, durato alcuni anni, ha reso il progetto un esempio veramente significativo nell’ambito della institutional critique. Puoi raccontare quello che successe?

Sono stato invitato a Skoghall, una piccola città svedese sorta attorno a un’importante industria cartiera. Stora Enso, la più grande cartiera del mondo, ha lì il suo quartier generale ed è il maggior datore di lavoro della città. Durante la mia ricerca a Skoghall, ho notato l’allarmante mancanza di una kunsthalle o di un qualsivoglia spazio espositivo. Così ho subito proposto di lavorare direttamente con la cartiera, invece che utilizzare i finanziamenti della città. Mi è sembrato infatti logico che questa industria, come creatrice di tutte le infrastrutture della città, offrisse ai suoi abitanti anche un centro culturale. Stora Enso ha accettato la mia proposta e ha deciso di collaborare attivamente con me alla realizzazione della prima Skoghall Kunsthalle. Naturalmente, l’abbiamo costruita con la carta prodotta dalla cartiera. Ho poi curato una mostra di 15 giovani artisti svedesi, che avevo invitato a rispondere alla novità di una kunsthalle di carta in una città conosciuta per la sua industria cartiera. È stato un evento molto popolare e l’intera comunità di Skoghall ha presenziato all’opening assieme al sindaco della città. Esattamente 24 ore dopo l’inaugurazione abbiamo dato fuoco alla Kunsthalle, e l’incendio ha avuto un pubblico ancora più numeroso di quello dell’opening. Prima del rogo, un gruppo di cittadini mi aveva avvicinato per trovare un modo di salvare la Kunsthalle. Mi ero entusiasmato, perché avevano reagito esattamente come mi aspettavo facessero. Ma ho insistito sulla necessità del gran finale che avevo pianificato. Per me era importante non imporre alla comunità un’istituzione che non avevano cercato loro stessi, e bruciarla completamente era il modo migliore per sottolineare in modo drammatico l’assenza di cultura. L’anno seguente Skoghall selezionò la Kunsthalle scomparsa come il suo edificio più importante. Sette anni più tardi fui nuovamente invitato a Skoghall, questa volta in qualità di architetto, per progettare ed erigere la prima kunsthalle permanente di Skoghall. Non ho mai considerato questo progetto come un esempio di institutional critique, per il semplice fatto che non c’era alcuna istituzione su cui lavorare. Inoltre devo dire ho sempre trovato il concetto stesso di institutional critique molto problematico. Quasi al contrario, vedo più questo progetto come la costruzione di un’istituzione, in stretta collaborazione con la cittadinanza di Skoghall. Per realizzare tutto ciò, ho dovuto mettere in atto quella geografia di auto-consapevolezza di cui dicevo prima, aiutando la comunità a pervenire in maniera indipendente alla realizzazione delle proprie esigenze.

Alfredo Jaar, Searching for Africa in LIFE, 1996. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

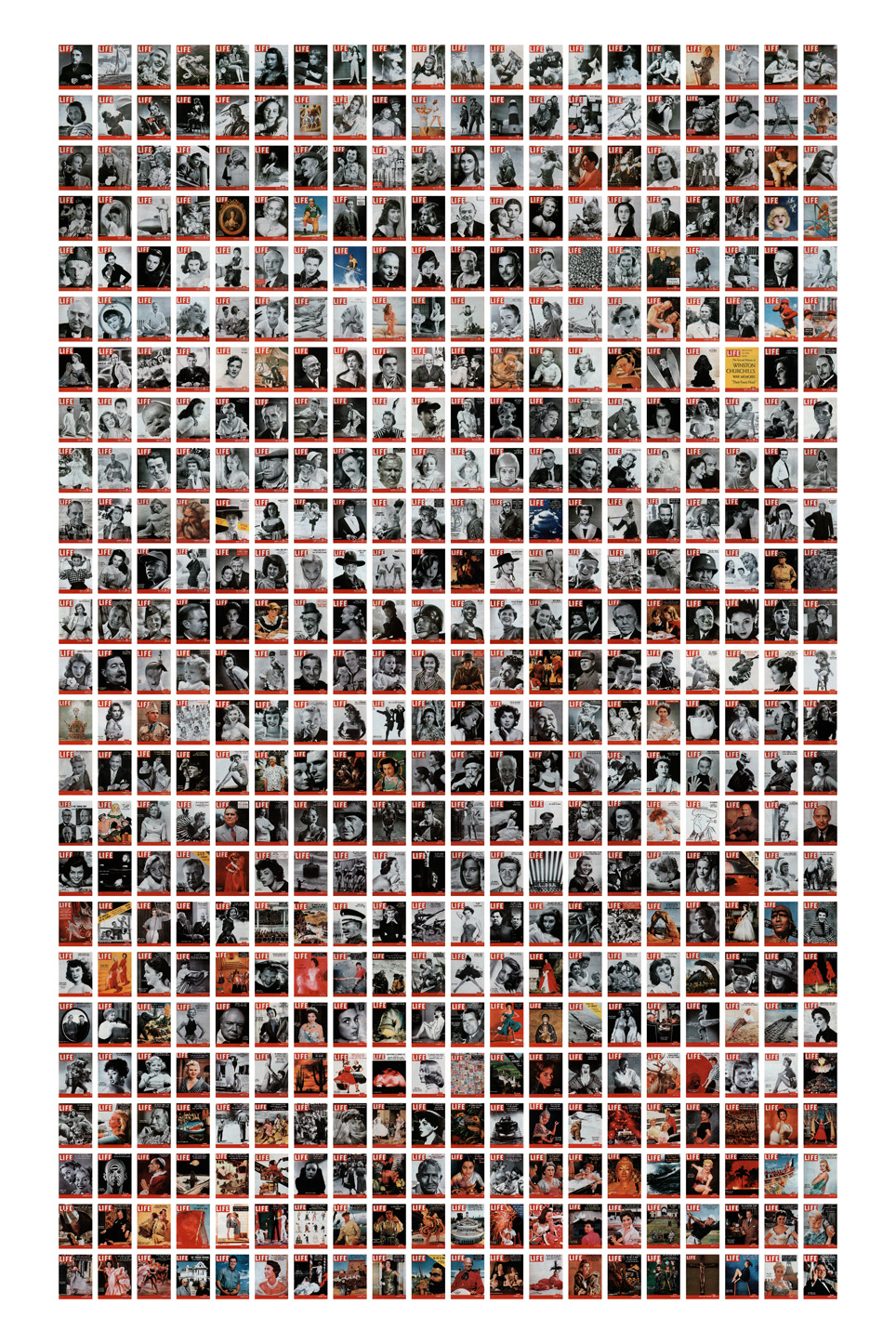

Vorrei sapere di più sul tuo interesse per l’Africa, che è uno dei fili rossi che attraversano tutto il tuo lavoro. Penso per esempio alla serie di progetti che hai realizzato nel corso di sei anni sul genocidio in Rwanda. In generale, mi sembra che tu abbia cercato di attirare l’attenzione sulla situazione in Africa, smascherando il modo ideologico con il quale i media hanno cancellato la presenza del continente africano dalla nostra coscienza durante gli ultimi decenni. Il tuo lavoro Searching for Africa in LIFE è uno statement molto preciso sul ruolo di media a tal proposito. Guardando le copertine di questa popolare rivista, ci si accorge di come l’Africa non compaia su di esse quasi mai, se non per quanto concerne gli animali e la natura selvaggia. La tragedia sociale del continente è completamente ignorata, così come altri aspetti della sua realtà. Come è iniziata la tua ricerca sull’Africa? Conservi regolarmente riviste e quotidiani?

Sono un fanatico delle news e sono abbonato a un’incredibile quantità di pubblicazioni. Il mondo dell’informazione condiziona completamente il nostro modo di vedere la realtà, in un processo continuo e ininterrotto, controllato da esperti di comunicazione il cui obiettivo è venderci prodotti e idee. Assorbiamo i messaggi che ci vengono propinati senza alcuna cautela, senza pietà. Generalmente sappiamo leggere, ma per quanto riguarda le immagini siamo degli analfabeti. Pochi sanno decodificare i loro significati reali, il loro effetto insinuante nella nostra coscienza. Sono sempre stato affascinato da questo processo nel mio lavoro e ho focalizzato diverse strategie per controbilanciare l’influenza dei media sul nostro modo di pensare. Il modo in cui la maggior parte dei media distorce, offende e umilia quotidianamente il continente africano è uno dei capitoli più vergognosi e criminali nella storia del giornalismo. È un fatto di razzismo, ignoranza e pregiudizio, residuo di una mentalità ancora coloniale. Ritengo sia qualcosa di inaccettabile. Il genocidio in Rwanda cominciò il 6 aprile 1994 e durò cento giorni. È costato la vita a un milione di persone. Due milioni di persone sono state esiliate, altri due milioni sono state disperse nel territorio rwandese. Ci sono volute diciassette settimane dall’inizio del genocidio prima che Newsweek dedicasse una copertina alla tragedia. Questo per me è un’indifferenza barbarica, criminale e razzista. The Rwanda Project 1994-2000 è nato come una reazione a questo crimine mediatico. Ho creato 25 progetti come esercizi di rappresentazione. Esercizi futili e minimali sorti dalla rabbia e dal dolore. Searching for Africa in LIFE consiste di più di 2500 copertine di LIFE: dal suo primo numero nel 1936 all’ultimo nel 1996. Insieme, costituiscono un ritratto affascinante sui valori trasmessi dalla rivista e da essa disseminati nel mondo. LIFE ha educato gli americani, ma li ha anche disinformati, per mezzo di omissioni ed esclusioni. Viviamo in un universo mediatico che ha costruito un’immagine fittizia del mondo, dove la cultura, la scienza, l’architettura e la moda africane sono sostanzialmente invisibili, o peggio, sembrano non essere mai esistite del tutto. I media impongono conoscenze e imperativi che noi, operatori culturali, cerchiamo di contrastare, correggendo le inaccettabili falsificazioni che ci troviamo a testimoniare ogni giorno.

Alfredo Jaar, Searching for Africa in LIFE, 1996. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

Nella tua mostra più recente presso la Galerie Lelong di New York, nel 2009, intitolata The Sound of Silence, hai raccontato mediante un’installazione cinematografica la storia della vita di Kevin Carter, un fotogiornalista sudafricano. Carter vinse il Premio Pulitzer nel 1994 con una fotografia che mostrava un avvoltoio appostato a osservare una piccola bambina denutrita, in un’area desertificata del Sudan. Venne duramente criticato a livello internazionale come “avvoltoio” lui stesso per non aver aiutato la bambina. In conseguenza di ciò e della sua tormentata vita professionale, Carter si suicidò. Tu hai messo in scena la storia della sua vita in modo estremamente sintetico e diretto, in una sorta di crescendo, sino al punto in cui quattro luci flash accecano gli spettatori, dando loro l’impressione di essere stati fotografati. Guardando questo lavoro, non si può evitare di provare un forte senso di sconforto e disagio. Al tempo stesso The Sound of Silence trasmette un messaggio intensamente umanistico, una sorta di speranza riguardo alla capacità dell’uomo di saper testimoniare il suo tempo e agire attivamente in esso. In ultima istanza, è un lavoro politico, un appello alla responsabilità individuale.

The Sound of Silence è un cinema costruito attorno a una sola immagine. Quella che, forse, è la più straordinaria immagine mai realizzata sulla miseria e sugli squilibri del mondo. Il mio intento è stato di riflettere sugli interrogativi etici ed estetici relativi alla produzione di immagini. Al tempo stesso volevo mettere il pubblico di fronte agli interrogativi fondamentali che affrontano gli artisti quando cercano di rappresentare il mondo. È sempre un fallimento, perché la realtà non può essere in alcun modo rappresentata. Si possono solo creare nuove realtà, proponendole come modelli per ripensare il mondo. The Sound of Silence è un modello per ripensare il processo che porta alla costruzione di un’immagine. Mi sono sempre sentito incredibilmente privilegiato a essere un artista, ma ho anche sempre creduto che questo privilegio si accompagni a una precisa responsabilità. La responsabilità di rispondere al contesto e alle condizioni nelle quali tutti viviamo, attraverso la poesia, l’arte, la cultura. Siamo liberi non solo di sognare un mondo migliore, ma anche di crearlo. Abbiamo la possibilità di creare modelli per ripensare il mondo. Questo è ciò che facciamo come artisti, creare modelli e metterli in circolazione nel mondo. Le proposizioni di maggior successo hanno una vita autonoma, sino a diventare inarrestabili. Esistono da sé e influiscono sul modo in cui vediamo e viviamo il mondo. È difficile, molto difficile, è un compito quasi impossibile. Ma non posso immaginare un privilegio e una responsabilità più grandi di questa.

Alfredo Jaar, Questions Questions, 2008. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

Alfredo Jaar, The Ashes of Pasolini, 2009. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

Alfredo Jaar, The Skoghall Konsthall, 2000. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

Alfredo Jaar, Searching for Africa in LIFE, 1996. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano

Alfredo Jaar, The Sound of Silence, 2006. Courtesy: Galleria Lia Rumma, Milano